阪急電鉄

傾向と対策

阪急は昔から今に至るまで、神戸線・宝塚線系統では東芝、京都線系統では東洋の主回路装置が各形式にて用いられています。近年の動きに着目すると、新造車の投入ペースが早くなったばかりでなく、既存車の機器更新も活発に行われるようになったため、両系統ともGTO車が数を減らしつつあります。

8000系列(ただし8040形・8200系除く)まではアルミ車体であっても点検蓋があるためコイルでの録音は比較的しやすいです。また点検蓋がない電動車もありますが、どうやら床材の下に埋められているようで同様の位置を探索すれば音が拾えます。8040形・8200系以降は本当に点検蓋が廃止されてしまったようで、基本的には録音が困難となってしまいましたが、ICレコーターの録音レベルを上げることで床面に表出している中心ピンから辛うじて音が拾えることもあります。

7300系

最終更新日:xx2020.3.25

京都線初の界磁チョッパ車として1982年に登場しました。途中の増備車より車体が普通鋼製からアルミ合金製となっています。また、1986年製造の7310号車はVVVFインバータの試験車となっていました。

2014年以降は機器更新が進められており、順次1300系に準じた足回り(東洋2レベルIGBT-VVVF+6極IM)となっています。なお、前述の7310号車はこの機器更新の際、所属していた7324Fが編成形態を他の4M4T編成に合わせたため電装解除・改番されてしまいました。

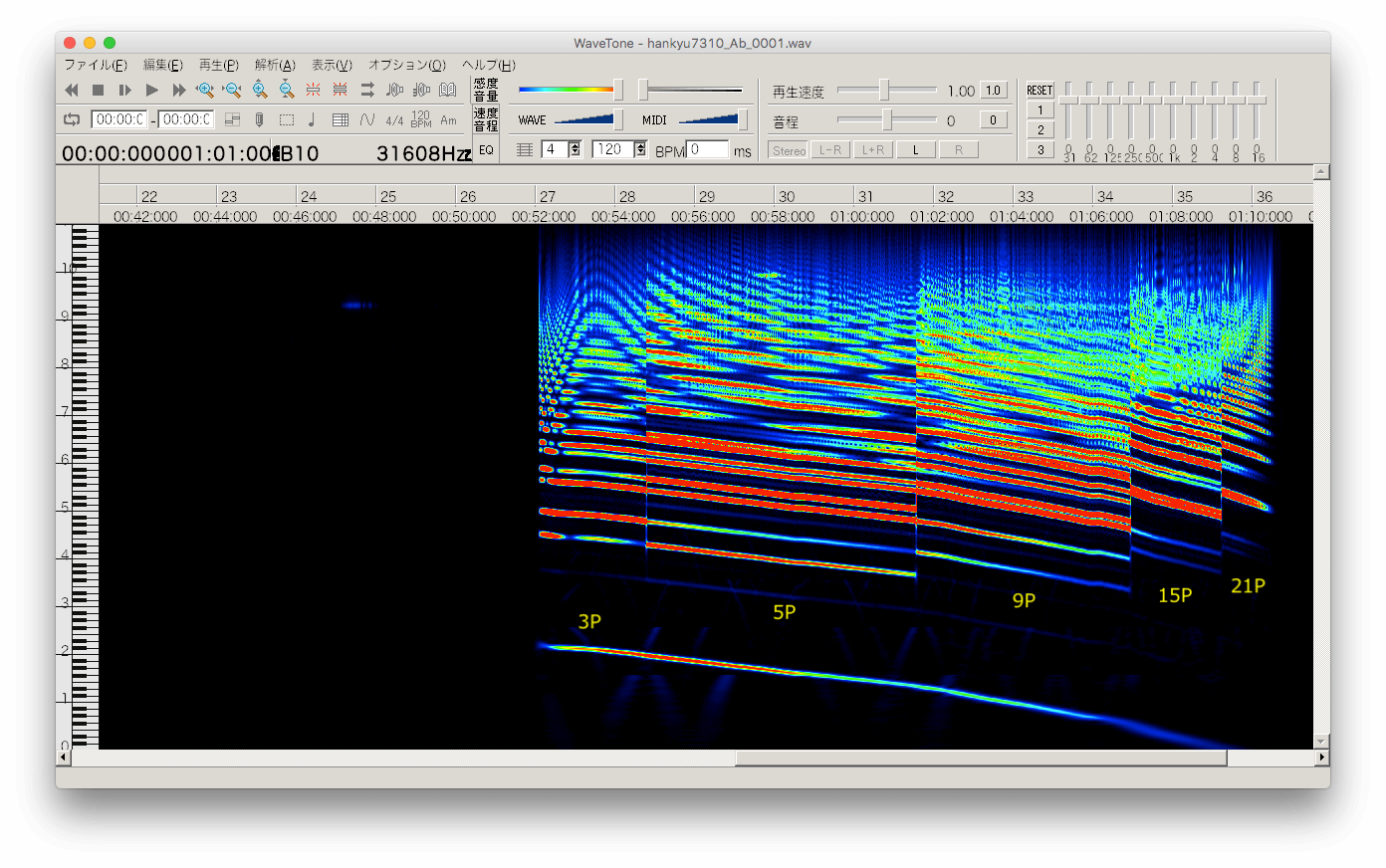

7310号(GTO・消滅)

音声ファイル

| VVVF | RG614-C-M(1C4M) 東洋2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1986年 |

| パターン | Y2G-1非同期-21P-15P-9P-5P-3P-1P(減速時は非同期なし) |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★★★ |

電装解除前の7310号車のVVVF音です。この時代の典型的な音らしく、非同期-21P-15P-9P-5P-3P-1Pと変化します。このデータは速度を出さない地下区間での収録のため、減速時の1Pは捉えられませんでした(他の阪急VVVF車も同様であるため、これらの堺筋線内での録音はおすすめできません)。この7310号車での試験の結果、後の8300系前期車にも同様のパターンが用いられましたが、回生ブレーキの切れるタイミングは7310号車の方が早くなっていました。

8000系

最終更新日:2022.12.31

神戸線・宝塚線用のVVVF採用量産形式として1988年に登場しました。機器だけでなくデザインについても、大型前面窓や額縁スタイル等の採用により、それまでの車両とは一線を画した存在となりました。神宝線用車両ということで、2200系で試験された東芝製GTO-VVVFが用いられています。1C4M用の装置が採用されていましたが、1997年登場の8040形では8200系準拠の足回りとなり、制御単位は1C1M3群となりました。

2012年より8001号にてIGBT-VVVF+PMSMの試験が行われ、その結果1000系での本格採用がなされました。その後、8000系の他の車両についても7000系とともにこちらに準じた足回りへの機器更新が本格的に始まり、GTO車は数を減らしつつあります。

GTO車(歯車比5.31)

音声ファイル

| VVVF | INV032-A0(1C4M) 東芝2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1988年(当パターン:1990年代?) |

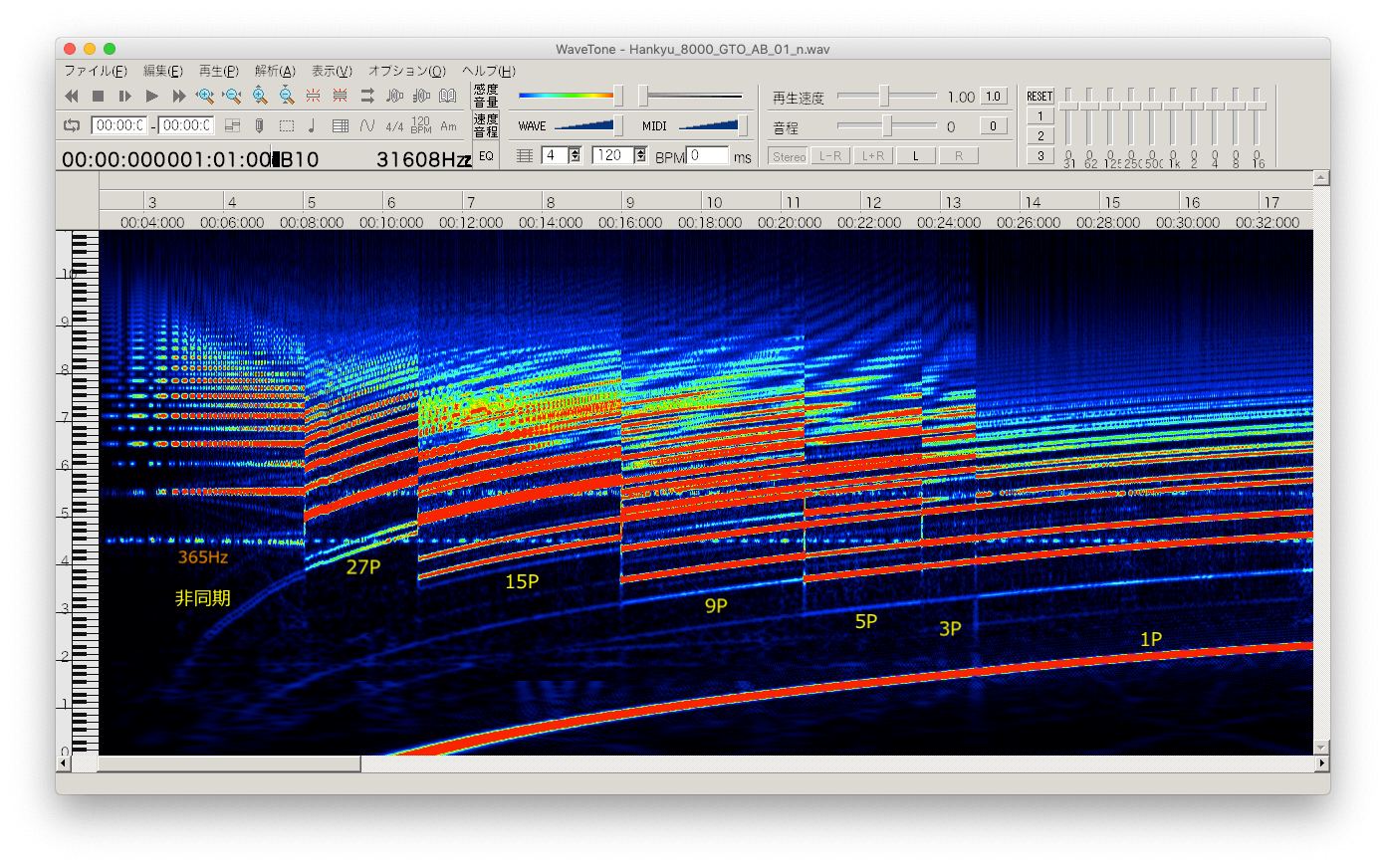

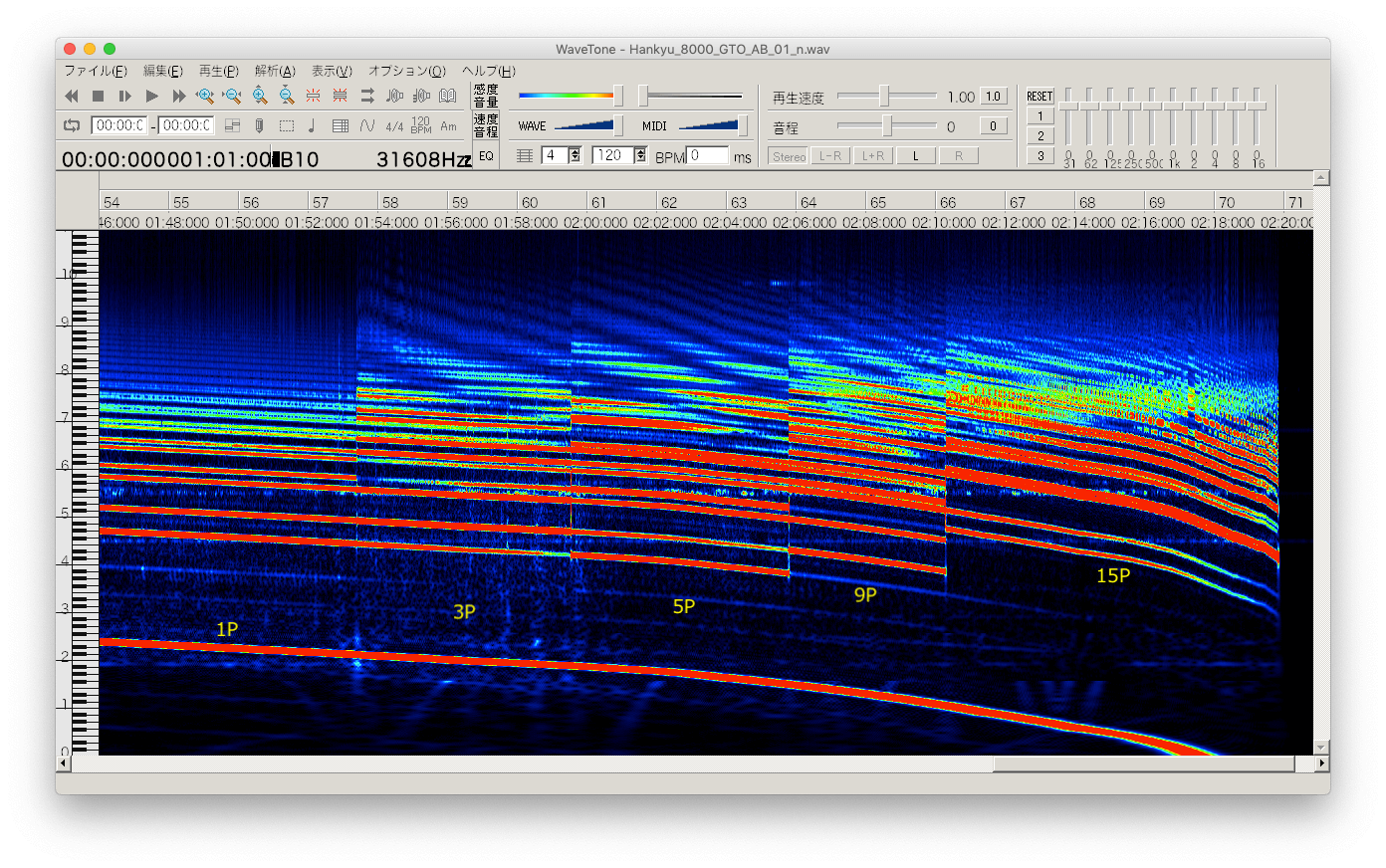

| パターン | 加速時:非同期-27P-15P-9P-5P-3P-1P 減速時:1P-3P-5P-9P-15P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★★★ |

GTO車のパターンです。本データの収録編成である8000F~8003Fと、それ以外の編成とでは歯車比が異なり、前者は5.31(16:85)、後者は5.33(18:96)であるようです(多数の"耳の良い"音鉄さん方の証言・検証より)。残念ながら、本件について記載されている文献は未だに見つかっておりませんが、パルスモード切替点等コイルで捉える音への影響はほぼありません。

パターンについて着目すると、「東芝GTO後期型」として分類される中でも加速時は27Pあり、減速時は27Pなしのバージョンとなっています。このパターンは切替タイミングこそ異なりますが、8200系/8040形、JR四国6000系、JR九州813系/883系(発電ブレーキですが)にも展開されています。もっとも、登場当初は異なるパターンが適用されていたようで、上がっている当時の動画にて確認することができます。

8300系

最終更新日:2022.12.31

8000系の京都線版として1989年に登場しました。慣例に倣い、主回路には東洋製の機器が用いられています。最初期に登場した8300F・8301F・8330F+8310Fには7310号で試験採用されたものをベースとした機器が本格的に用いられました。1991年登場の8311Fからは別形式のVVVFとなり、磁励音も変化しました。

2015年より、7300系とともに1000系準拠の足回りに更新されています。2022年12月現在GTO車は後期タイプのみ現存しています。

GTO・前期タイプ(消滅)

音声ファイル

音声ファイル(回生失効若干早め)

| VVVF | RG619-A-M(1C4M) 東洋2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1989年 |

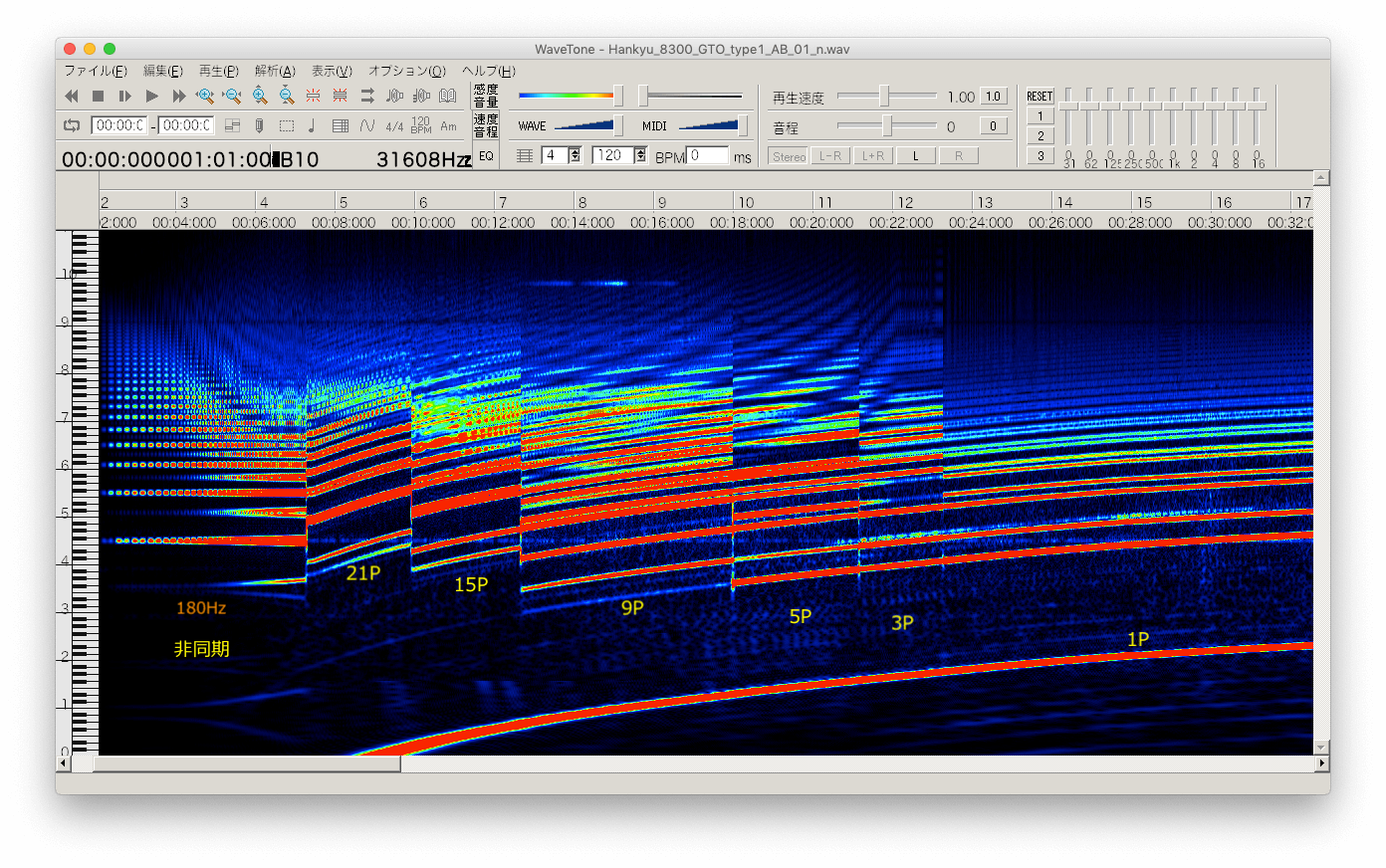

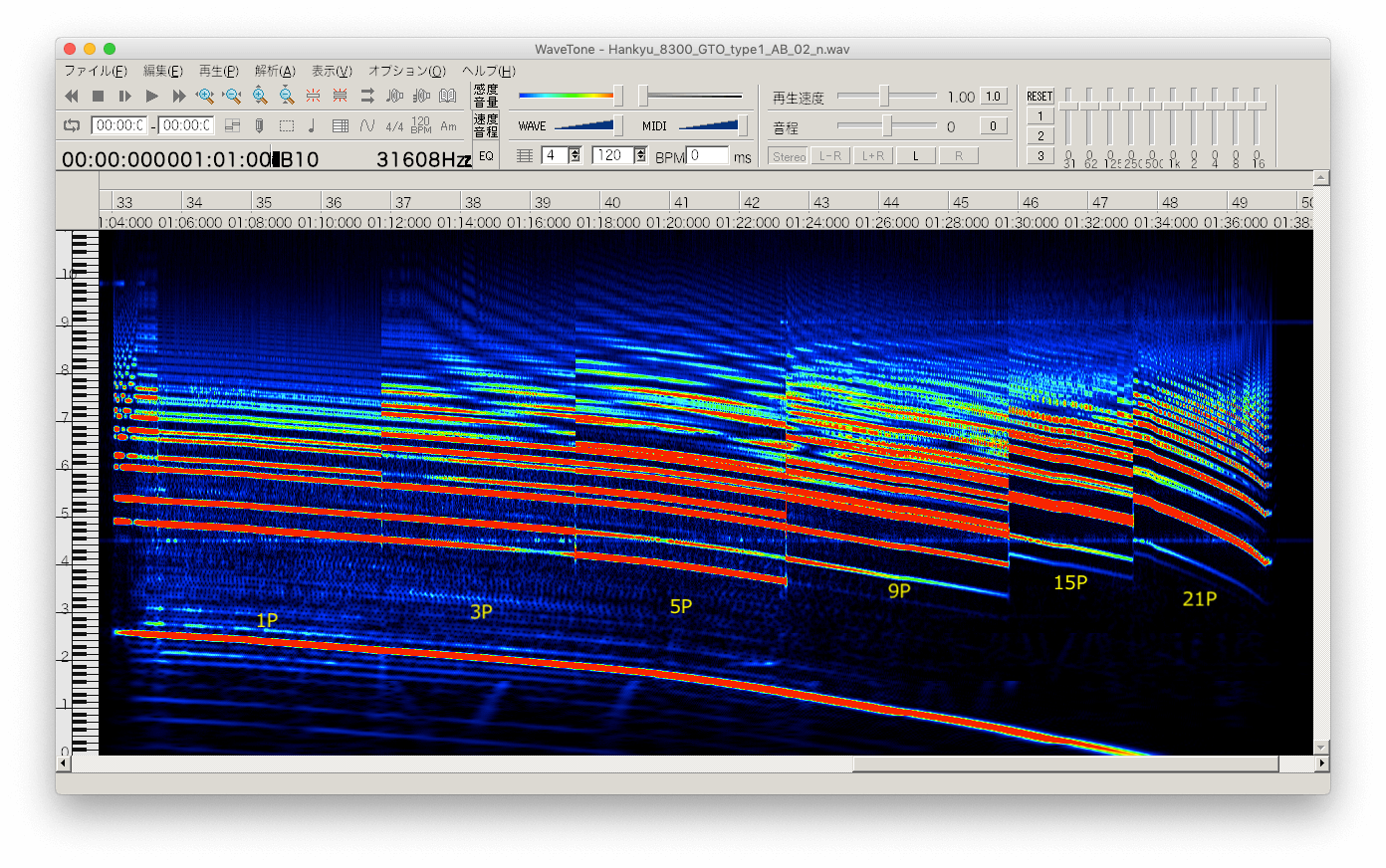

| パターン | Y2G-1非同期-21P-15P-9P-5P-3P-1P(減速時は非同期なし) |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★★★ |

前期タイプのVVVF音です。この手の音を発する車両として、鉄道線では8301Fが最後の存在となっていましたが、残念ながら2022年12月に機器更新対象となってしまいました。1番目のファイルでは、東急7600系同様、減速時はインバータ周波数約6Hzまで下がったらそのまま回生失効まで保持する(厳密には失効の瞬間に少しだけ上がる)様子がわかります。また、2番目のファイルでは約6Hzに到達する前に回生失効していますが、その場合は失効間際に音が"跳ね上がる"みたいですね。

GTO・後期タイプ

音声ファイル

| VVVF | RG637-A-M(1C4M) 東洋2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1991年 |

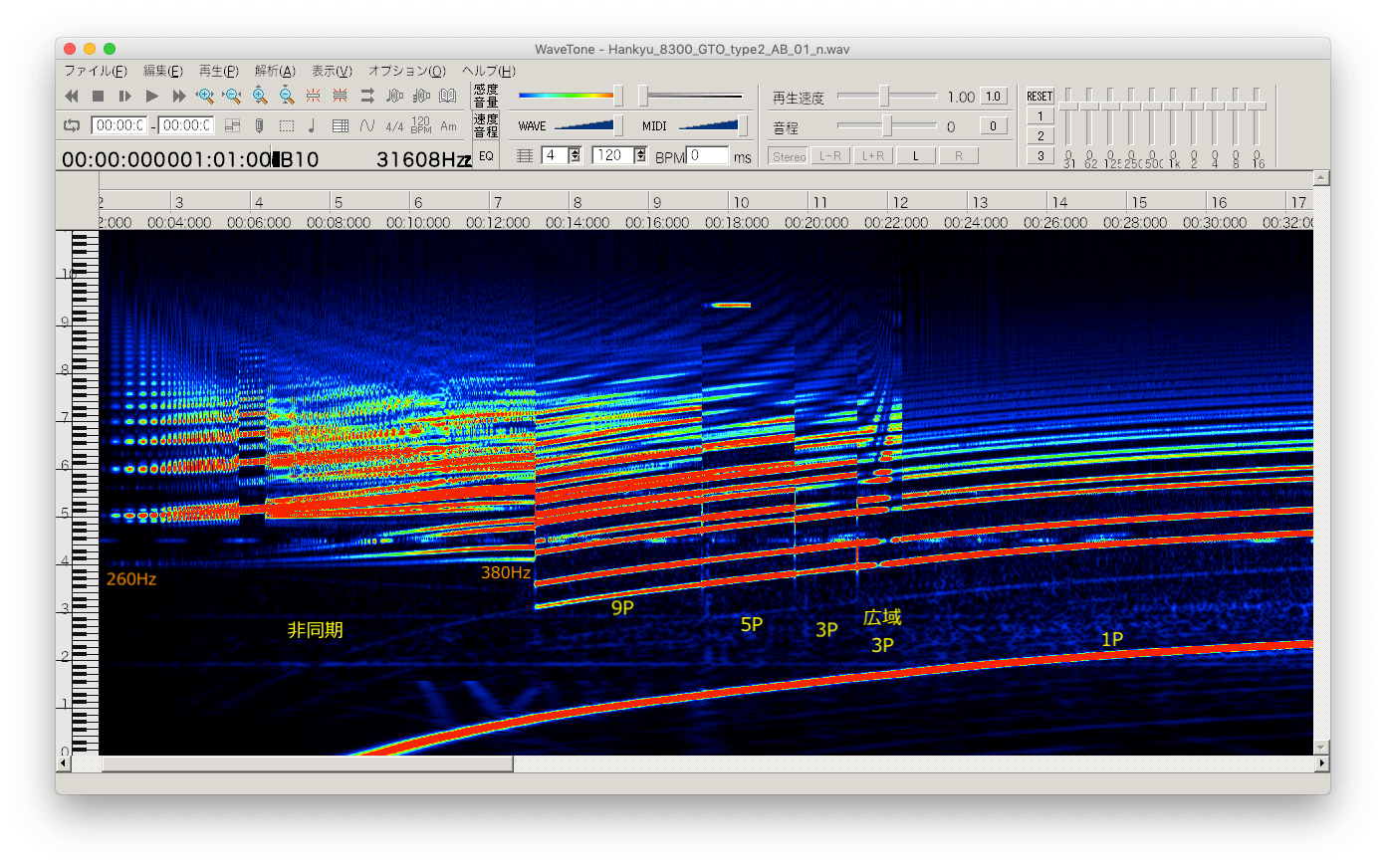

| パターン | Y2G-3C 非同期-9P-5P-3P-広域3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★★★ |

1991年登場の8311F以降はこちらのタイプとなりました。パターンは東急・京急・京成で聴けるものとほぼ同じです。ただし、こちらは加速度が低く、歯車比も16:Xとなっているため、普通に聴いた場合は上記関東3社のものとは大幅に異なった雰囲気のモーター音となります。また、後期車の中でもボルスタレス台車が採用された最終期の編成では、また一味変わった音の響きとなっています。

Copyright(C) 荏原急行 All rights reserved.