日立製作所

概要

日立のVVVFインバータは、どの年代のものも比較的耳に残りやすい音という印象があります。GTO時代のパルスモードであったり、IGBT時代の非同期変調のキャリア周波数の遷移であったり、周波数の変化に富んでいるものが多いですね。また、国内メーカーの中でも積極的に、独自に工夫を施したPWMを取り入れているように感じられます。

長い世代に渡って取り入れられている特徴はあまりないですが、強いて言うなら、他社に先駆けて導入した広域3パルスモードを多用しているといった点があります(3レベルインバータにも似た設計思想のパルスモードがあります)。非同期キャリアに着目してみると、GTO時代は200Hz→400Hz、IGBT以降は500/1000Hz→525/1050Hzを採用し、後者においてパルスモードの遷移は変調率に紐づけられているといった特徴もあります。そして最新のSiC適用(ハイブリッド・フルともに)車種はCVVF領域に広域3Pを用いる傾向がありますね。

ここでは以下のように音を分類しました。

- 2レベルGTO

- H2G-1

- H2G-2

- H2G-3A

- H2G-3B

- H2G-3C

- H2G-4

- 3レベルIGBT

- H3I-1

- H3I-2

- H3I-3

- 2レベル(IGBT・ハイブリッドSiC・フルSiC)

- H2I-1

- H2I-2

- H2I-3

- H2I-4

時系列に沿ってそれぞれを分類した結果、2レベル車種はパルスモード、3レベルIGBTは非同期領域におけるキャリア周波数の変化をカテゴライズの基準としています。また、近年のSiC適用車種は、上記の通りCVVF領域が既存車と異なるケースが多いですが、VVVF領域までは「CVVF領域=1P」の車種と共通のケースがほとんどであるため、これらと同じ分類に含めております。なお、黎明期のもので現在確認不可能なパターン、例外的なパターン、一部の海外車種や新幹線といった録音・解析が難しいパターンに対する分類は現時点では見送らせていただいております、ご了承ください。

2レベルGTO

最終更新日:2020.5.25

H2G-1

| パターン | 45P(車種によっては減速時ここまで現れない)-27P-15P-9P-5P-3P-1P |

| 登場時期 | 1984年頃 |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | 大阪市交20系(消滅)、近鉄7000系(GTOソフト未更新時代、消滅)、東急6000系VVVF試験車(消滅)、西武8500系(消滅) |

現在"日立初期型"として定着しているパターンの1つ前の世代で、この時期は東芝・三菱同様非同期なし、広域3パルスなしのパターンであったと思われます(大阪市交での試験時にこの2社と仕様を揃えたため)。現在は近鉄7000系のみにその面影を見ることができるものの、ソフト変更で各パルスモードの適用範囲が変わったうえ、広域3パルスも追加されたため完全な原型は既に消滅しています。

H2G-2

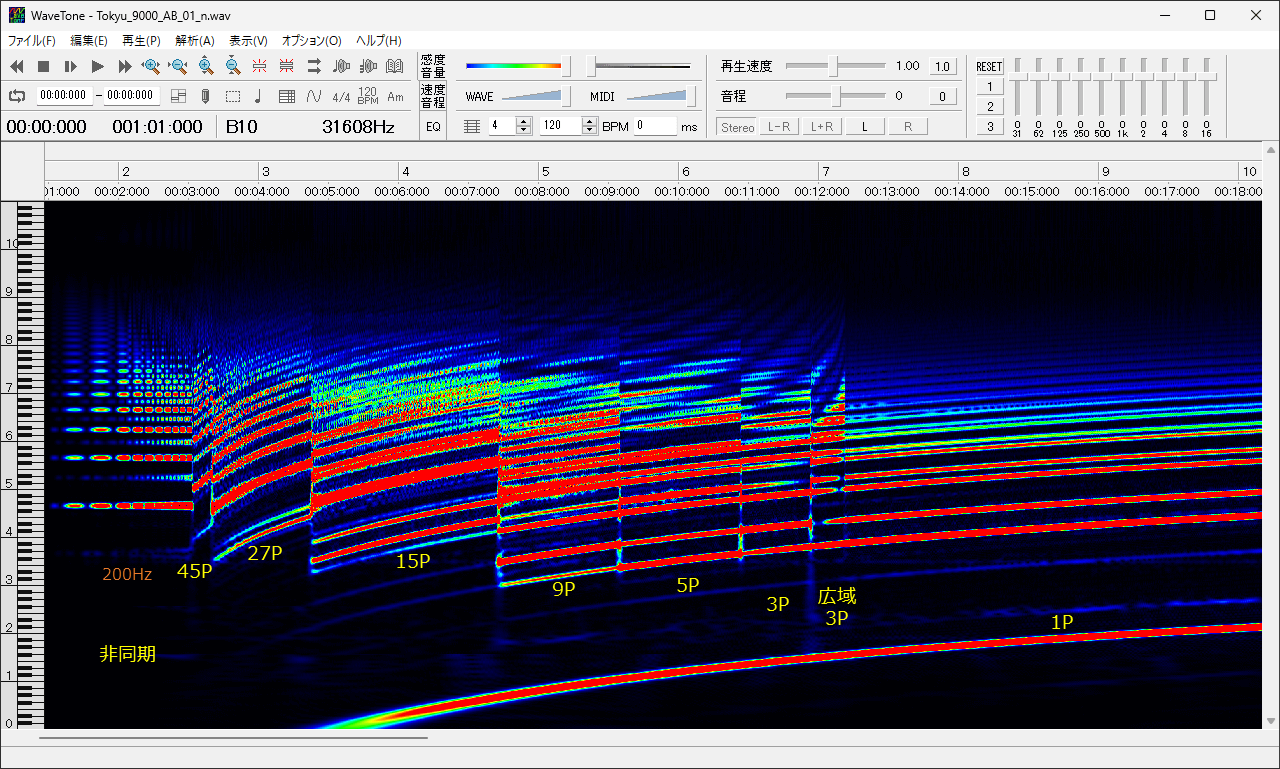

音声ファイル(東急9000系)

| パターン | 非同期-45P(車種によっては減速時ここまで現れない)-27P-15P-9P-5P-3P-広域3P-1P |

| 登場時期 | 1986年 |

| 該当車種 | 東急9000系、相鉄新7000系(消滅)、東武100系、Osaka Metro 新20系、Osaka Metro 66系、南海2000系、JR四国7000系 |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | 近鉄6400系列・1220系列(GTOソフト未更新時代、消滅)、JR東日本207系900番台(消滅)、東武10080系(GTO時代、消滅)、泉北5000系(ソフト未更新時代、消滅)、JR北海道785系(GTO時代、消滅) |

いわゆる「日立GTO初期型」として広く知られているタイプです。H2G-1と比較すると、極低速域にて非同期変調が用いられ(おそらく東洋に次いでの採用)、また1パルスまでインバータ出力電圧を滑らかに上昇させるための広域3パルスが追加され、一足早く大阪市交基準のパルスモードからの脱却が行われています。車種によって各パルスモードが適用されているインバータ周波数の範囲が特に大きく異なっているため、それぞれの特色が最も出やすい世代ですね。

H2G-3A

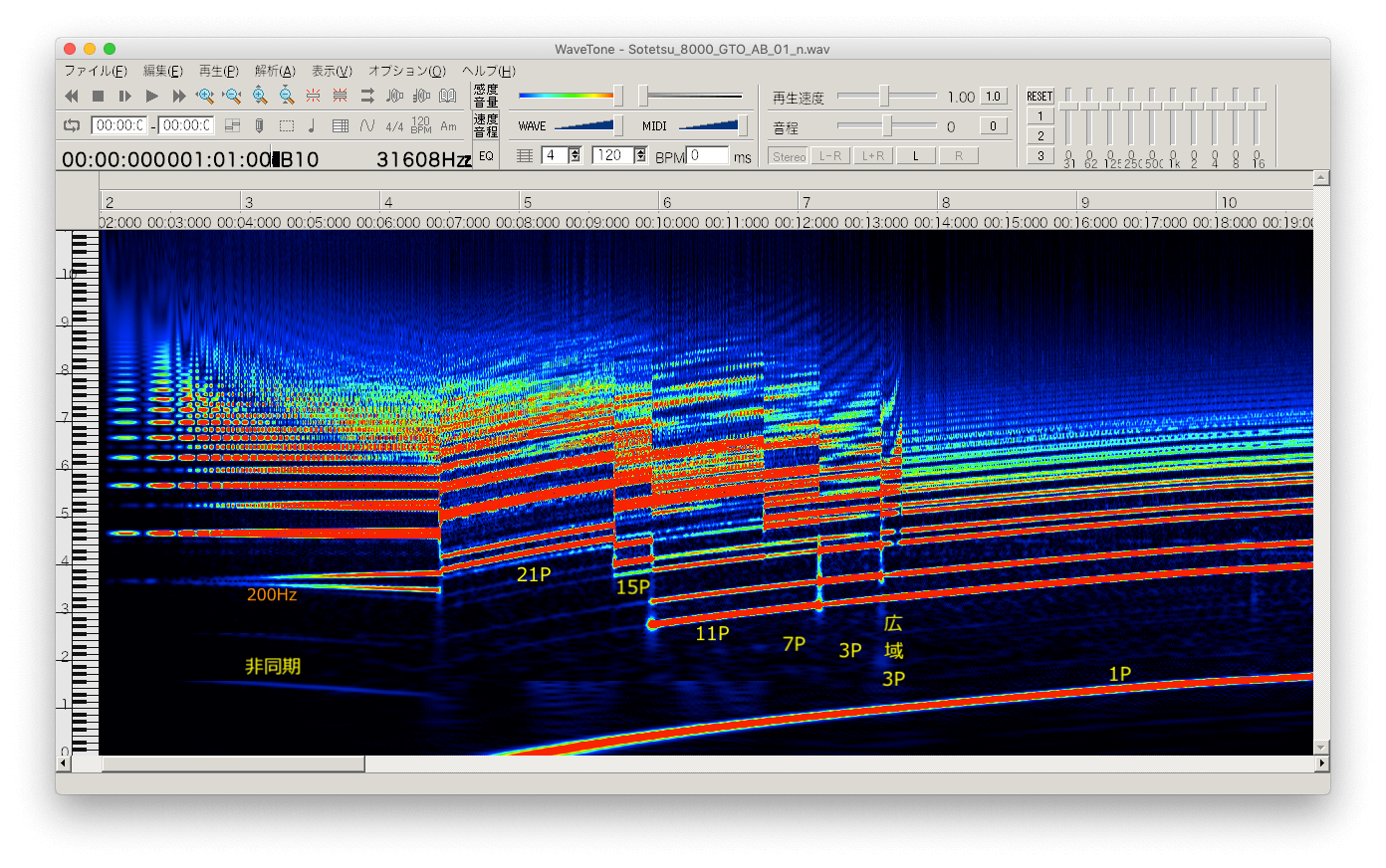

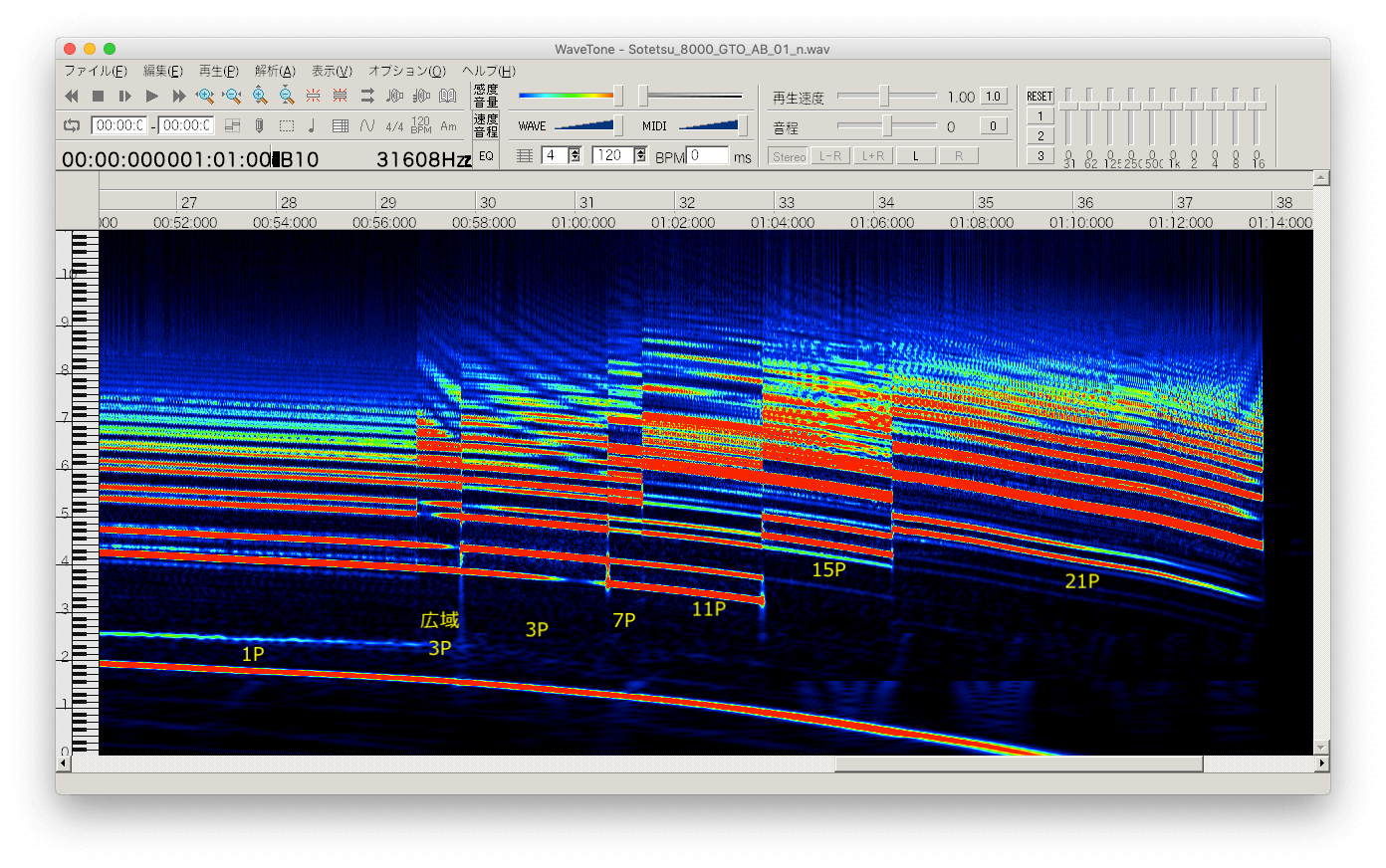

音声ファイル(相鉄8000系)

| パターン: | 非同期(車種によっては減速時も)-21P-15P-11P-7P-3P-広域3P-1P |

| 登場時期 | 1989年頃 |

| 該当車種 | 東急8500系8799-0802ユニット(消滅)、相鉄8000系(GTO、消滅) |

「日立GTO初期型」(H2G-2)と「日立GTO後期型」(H2G-4)の間の特徴を持つもののうちの1つで、このタイプは「過渡期型」とも呼ばれています。非同期キャリアが200Hzである点は初期型と共通ですが、27P→21P、9P→11P、5P→7Pへとそれぞれ変更され、これらの特徴は後期型へと引き継がれています。特に、相鉄8000系の減速時は後期型とほぼ変わらない雰囲気となっていますよね。残念ながら2022年現在は、相鉄8000系GTO車の消滅により聴けなくなっています。

H2G-3B

| パターン | 加速時:非同期-11P-7P-3P-広域3P-1P

減速時:(1P-広域3P-3P?)-7P-11P-15P-27P-45P-非同期 |

| 登場時期 | 1990年頃 |

| 該当車種 | Osaka Metro 70系(GTOソフト更新後、消滅) |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | 都営12-000形(GTO、消滅) |

このタイプも、200Hzキャリアの非同期や11P、7P採用等「日立GTO初期型」(H2G-2)と「日立GTO後期型」(H2G-4)の間の特徴を持っていて、リニア地下鉄向けに搭載されていました。インバータ周波数が高いところまで上がらないため、減速時の全貌についての調査はできませんでしたが、「初期型」の5P、9Pをそのまま7P、11Pに置き換えた印象です。なお、(当時)大阪市交の70系は登場時は別のパルスモードであったようで、1996年の心斎橋延伸時より前に今の音に変わった模様です。こちらも2022年現在、Osaka Metro 70系GTO車の消滅により聴けなくなっています。

H2G-3C

| パターン | 加速時:非同期(-15P)-9P-5P-3P-広域3P-1P

※15Pは新幹線、および近鉄における2022年以降のソフト更新車に存在。 減速時:1P-広域3P-3P-5P-9P-15P(-27P)(-非同期) ※非同期は新幹線に存在。また、新幹線のソフト未更新車に27Pはなく、15Pから非同期に切り替わる。 |

| 登場時期 | 1990年頃 |

| 該当車種 | 近鉄6400系列・1220系列(H2G-2からのソフト更新後) |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | JR東日本E1・E2・E3系(GTO、消滅)、E926形 |

このタイプも、「日立GTO初期型」(H2G-2)と「日立GTO後期型」(H2G-4)の間の特徴を持っていますが、後者の要素は非同期キャリアが400Hzとなった点くらいで、あとはほぼ前者の特徴が残っています。近鉄の車両に関しては、前者に対するソフト更新でこの音になり、後者のような別種類の同期変調の採用は見送られたようです(ただし、減速時の45パルスへの切替えは確認されていません)。また、JR東日本の新幹線は減速時にも非同期変調が使われていることが特徴的であり、こちらはソフト更新前は15パルスから、ソフト更新後は27パルスから切り替わります。2022年現在唯一残存しているE926形はソフト更新前のタイプのようです。

2022年初頭より、VL34編成を皮切りに近鉄車に対して再度のPWMの変更が実施されています。加速時について、非同期が短くなり、代わりに15パルスが追加された結果、新幹線と似たパターンとなりました。

H2G-4

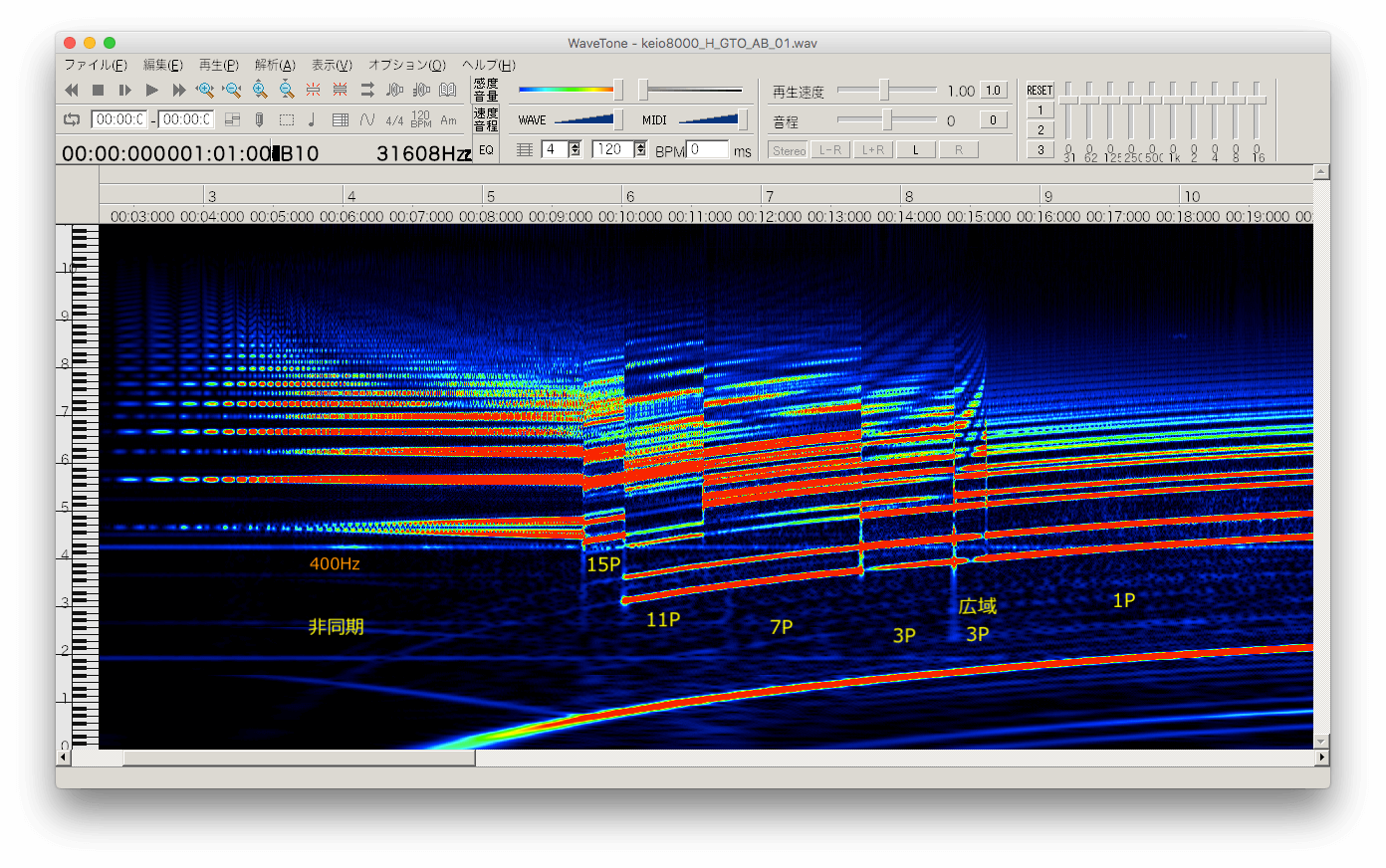

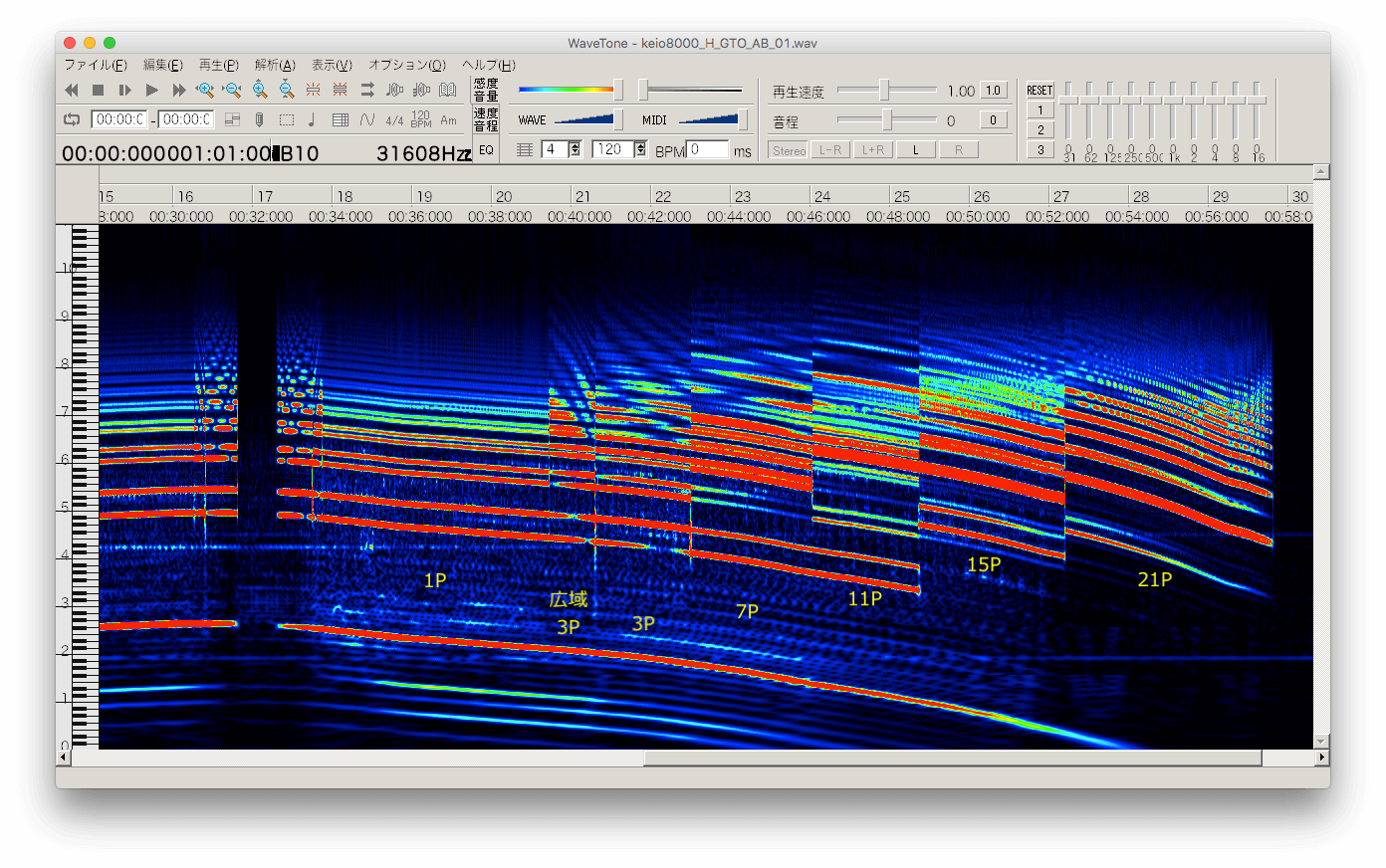

音声ファイル(京王8000系)

| パターン | 加速時:非同期-15P-11P-7P-3P-広域3P-1P

減速時:1P-広域3P-3P-7P-11P-15P-21P(-非同期、車種によっては) |

| 登場時期 | 1991年頃 |

| 該当車種 | 東急8500系0718-0818ユニット(消滅)[a]、東京メトロ9000系(未更新車、消滅)、西武6000系、京王8000系、東急2000系(未更新車、消滅)、南海1000系、福岡市交2000系(消滅)、神戸市交3000形(消滅)、神戸市交1000-01形(消滅) |

| 該当すると思われる車種(未調査) | 泉北5000系(ソフト更新車) |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | JR東日本E351系1000番台(消滅)、南海50000系(未更新車・消滅) |

[a]減速時は21Pに切り替わらず15P→非同期へと移行する

「日立GTO後期型」と呼ばれるタイプで、1990年代に広く普及しました。高音の目立つパルスモードや、加減速時の顕著なパターンの違いが特徴的であり、比較的音鉄人気の高い音でした。しかし、残念ながらどの車種も現在集中的に置き換えが進み、2022年現在消滅した音が多くなっています。しばらく安泰と言えそうなのは南海1000系くらいでしょうか。

3レベルIGBT

最終更新日:2020.5.25

H3I-1

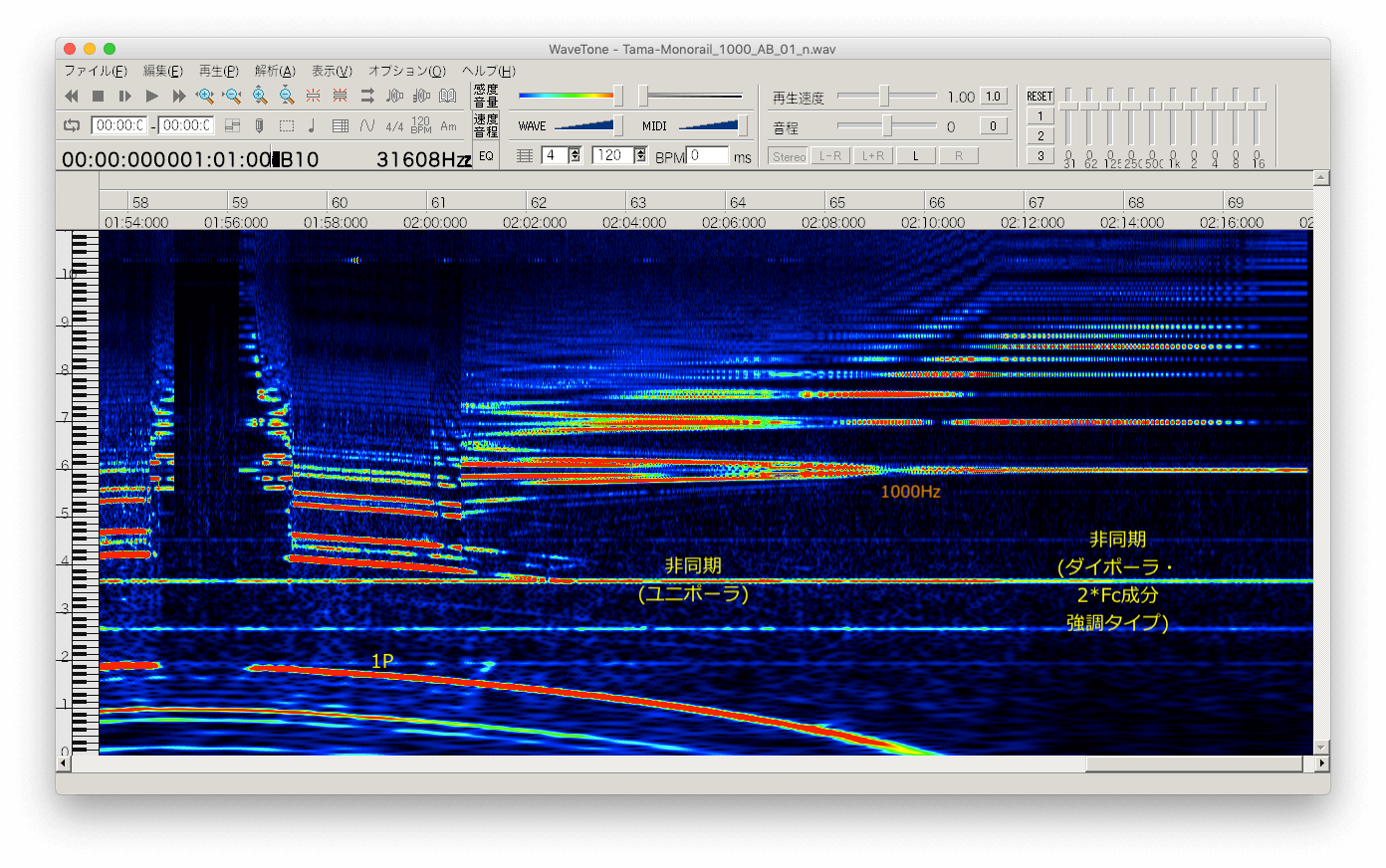

音声ファイル(多摩モノレール1000形)

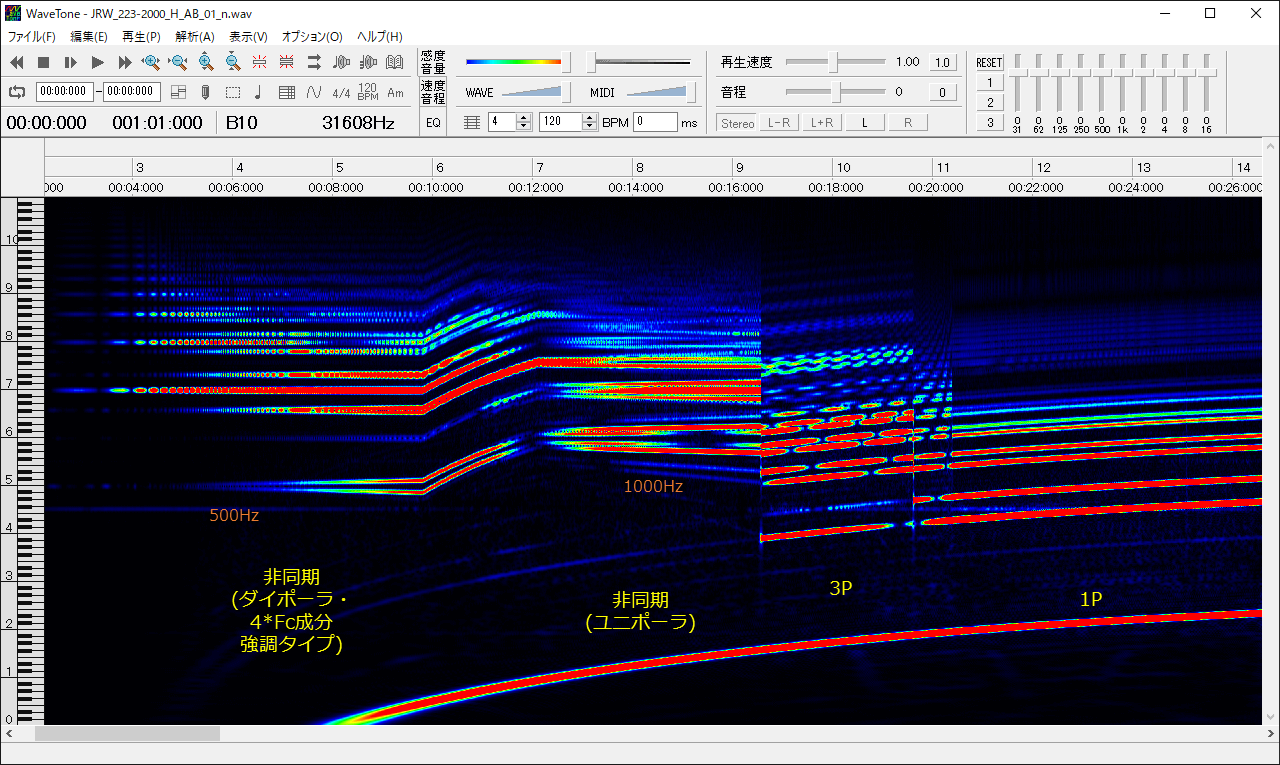

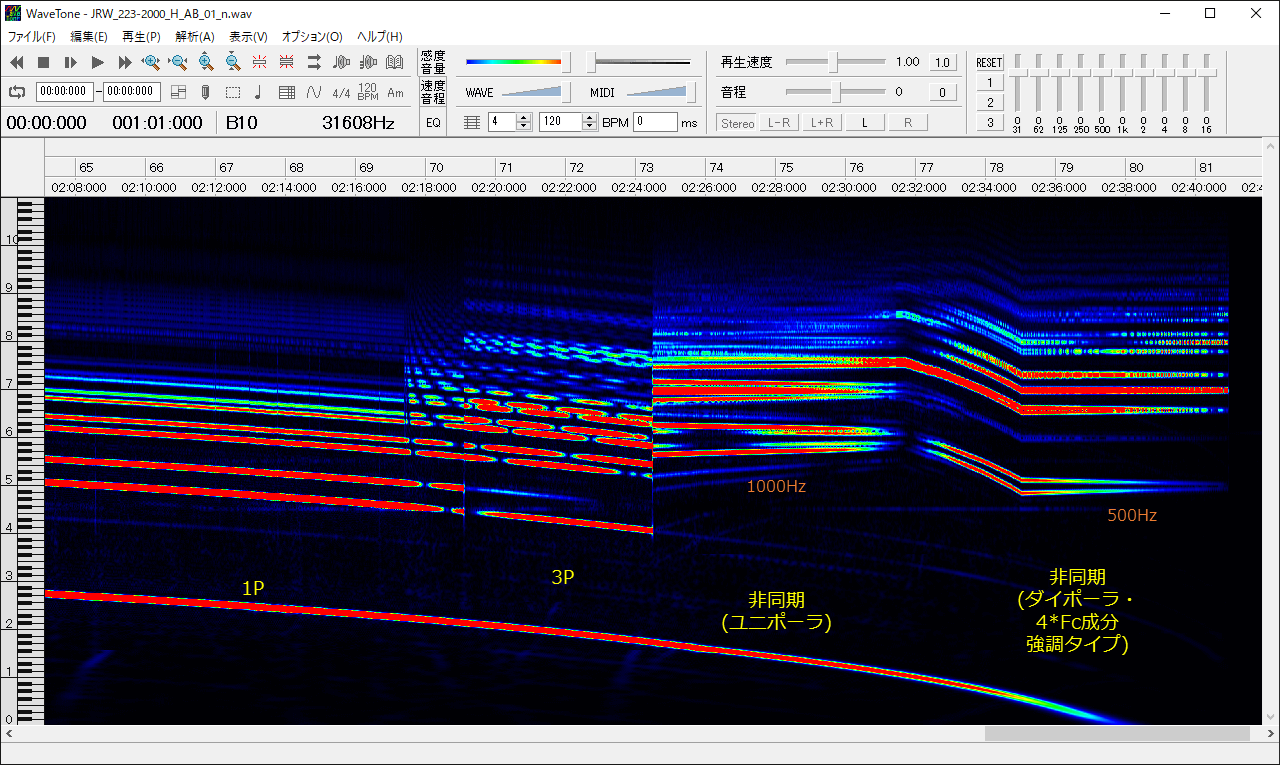

| パターン | 非同期(ダイポーラ)-非同期(ユニポーラ)-3P(車種によっては)-1P |

| 登場時期 | 1993年 |

| 該当車種 | 東京メトロ07系(消滅)[a1][b1]、JR西日本223系1000番台1次車(未更新車)[a1][b1]、福岡市交1000N系[a1][b2]、多摩モノレール1000系[a2][b1]、北九州モノレール1000形[a2][b2][r]、都営12-000形3次車以降(現ソフト)[a2][b2] |

| 該当すると思われる車種(未調査) | 東京メトロ02系、東京メトロ9000系、泉北7000系 |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | 東京メトロ03系(消滅) |

ダイポーラ変調時に強調されるもの:[a1]4*Fc成分 [a2]2*Fc成分

3P:[b1]なし [b2]あり

[r]ランダム変調あり

3レベルIGBTのうち、非同期キャリアが一定のものはこのタイプに分類しています。初期の頃は1800Hz等非常に高いキャリア周波数が採用されていましたが、1990年代後半頃からは1000Hz前後へと落ち着いています。

日立の場合、ダイポーラ変調が2タイプあるので注釈記号で区別しています。全電気ブレーキ採用車種には、このうちのキャリア周波数の2倍成分付近が強調されるタイプが用いられる傾向があります。また、3Pがある車種とない車種があり、この3Pは2レベル用広域3Pと似た設計思想のもと、日立独自の方法によって生み出されたようです。

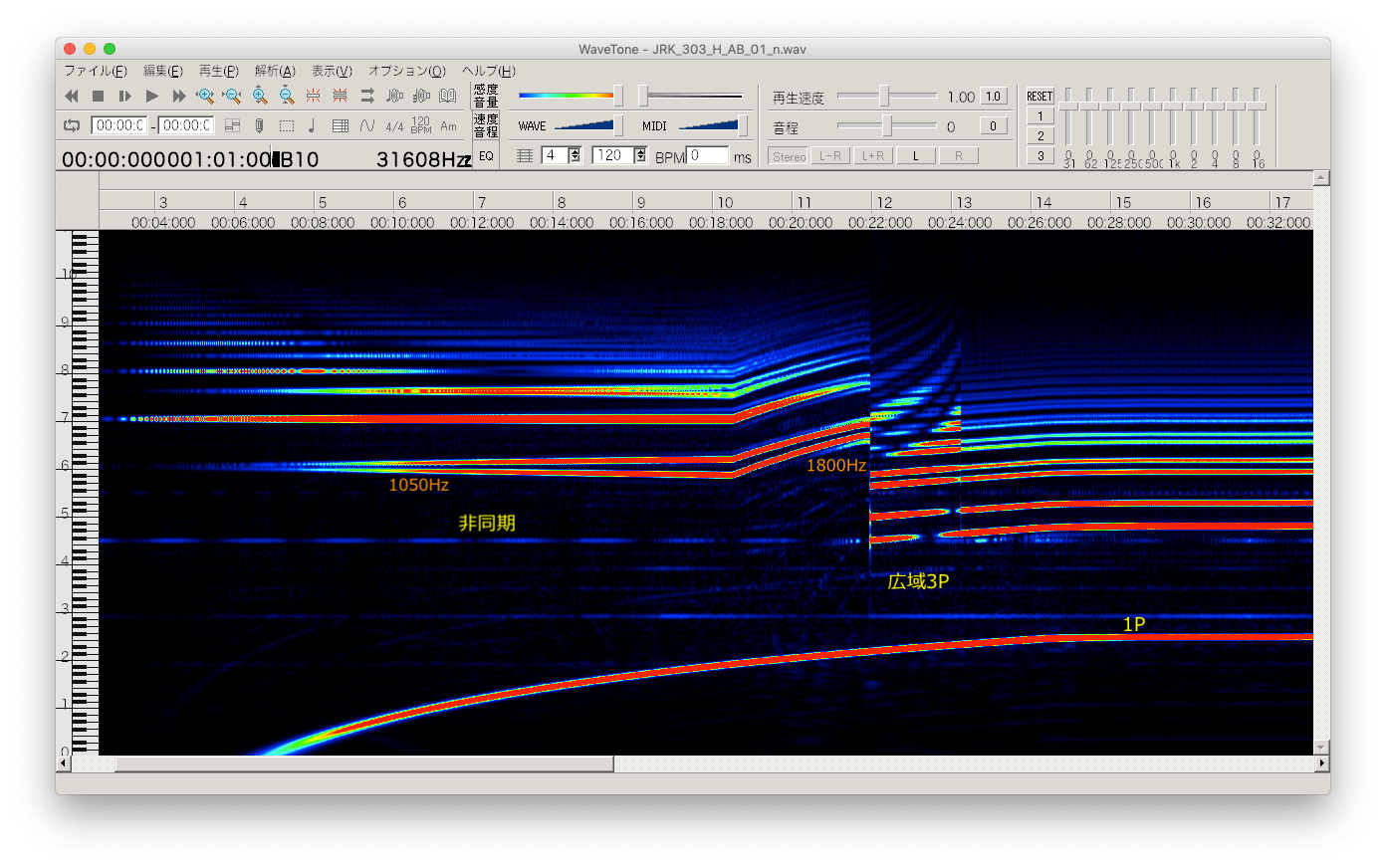

H3I-2

音声ファイル(京王1000系)

音声ファイル(JR西日本223系2000番台)

| パターン | 非同期(ダイポーラ)-非同期(ユニポーラ)-3P(車種によっては)-1P |

| 登場時期 | 1995年 |

| 該当車種 | JR北海道731系[a1][b1][c1]、札幌市交8000形[a1][b2][c1]、JR東日本E3系(IGBT)[a1][b2][c2]、JR東日本E751系[a1][b2][c2]、京王1000系(未更新車、消滅)[a1][b1][c1]、東武250系[a1][b1][c1]、東武30000系(ソフト更新後)[a2][b1][c2]、東京メトロ6000系(現在はジャカルタ・KAI所属)[a1][b1][c2]、近鉄16400系[a1][b1][c1]、JR西日本223系1000番台2次車(未更新車)[a1][b2][c1]、JR西日本223系2000番台(ソフト更新前)[a1][b2][c2]、JR西日本223系1000番台(更新車)[a1][b2][c2] |

| 該当すると思われる車種(未調査) | JR東日本E2系1000番台、JR東日本E653系、JR西日本283系 |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | JR北海道721系1000番台(IGBT試験車、消滅)、JR東日本E351系0番台(消滅)、東武30000系(ソフト更新前、消滅)、東京メトロ7000系(消滅)、JR東海700系(C編成の一部) |

ダイポーラ変調時に強調されるもの:[a1]4*Fc成分 [a2]2*Fc成分

3P:[b1]なし [b2]あり

非同期キャリアの増減時に一定となるもの:[c1]周期の変化率 [c2]周波数の変化率

3レベルIGBTのうち、非同期キャリアが途中で上昇するパターンです。ダイポーラ変調の種類、3Pの有無、キャリア上昇の方法等でかなりのバリエーションがありますね。起動時の非同期のキャリア周波数は500Hz前後のものと900Hz前後のものに大別され、多くのものは1オクターブ上昇しますがJR北海道や東京メトロの車両は例外となっています。

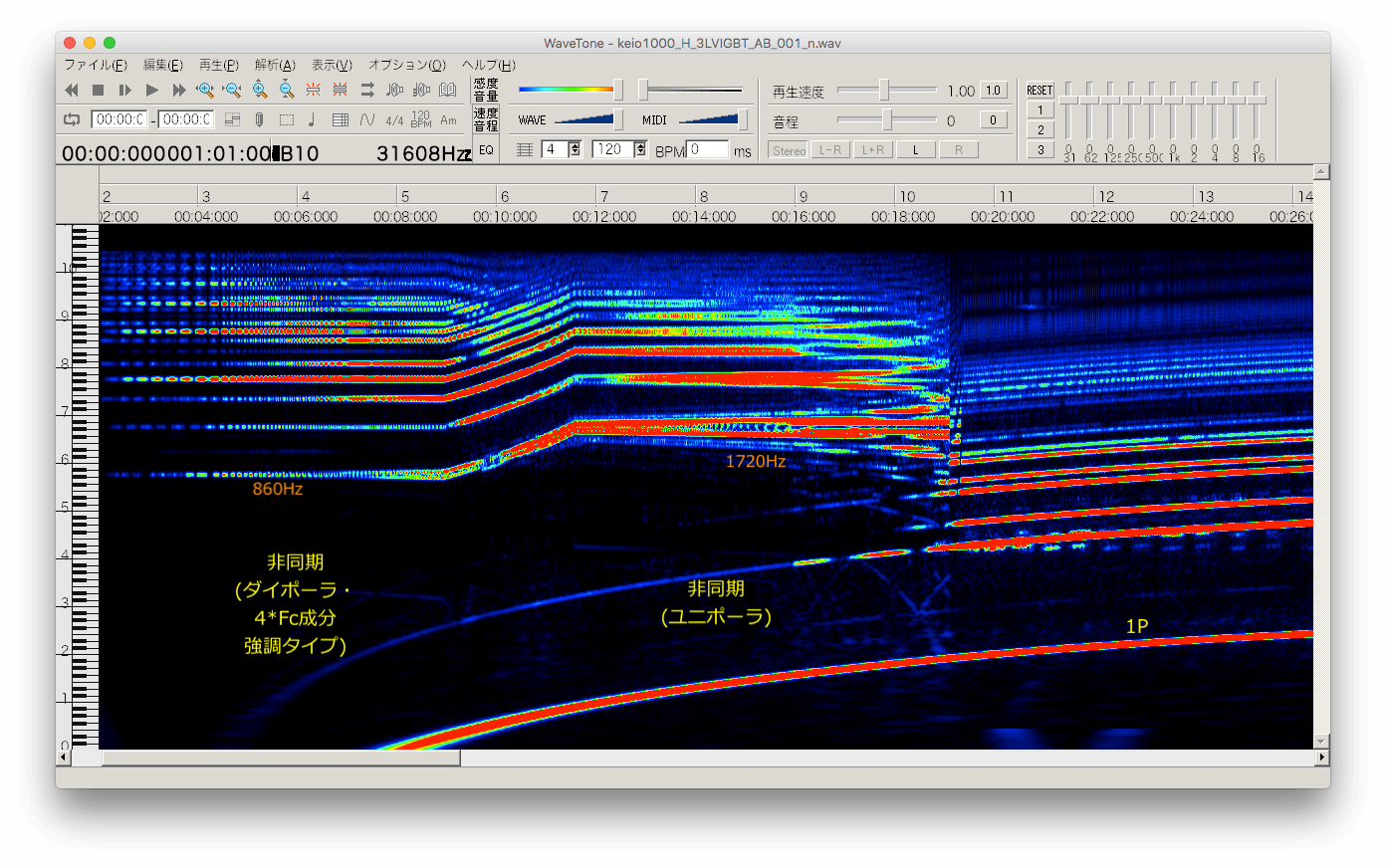

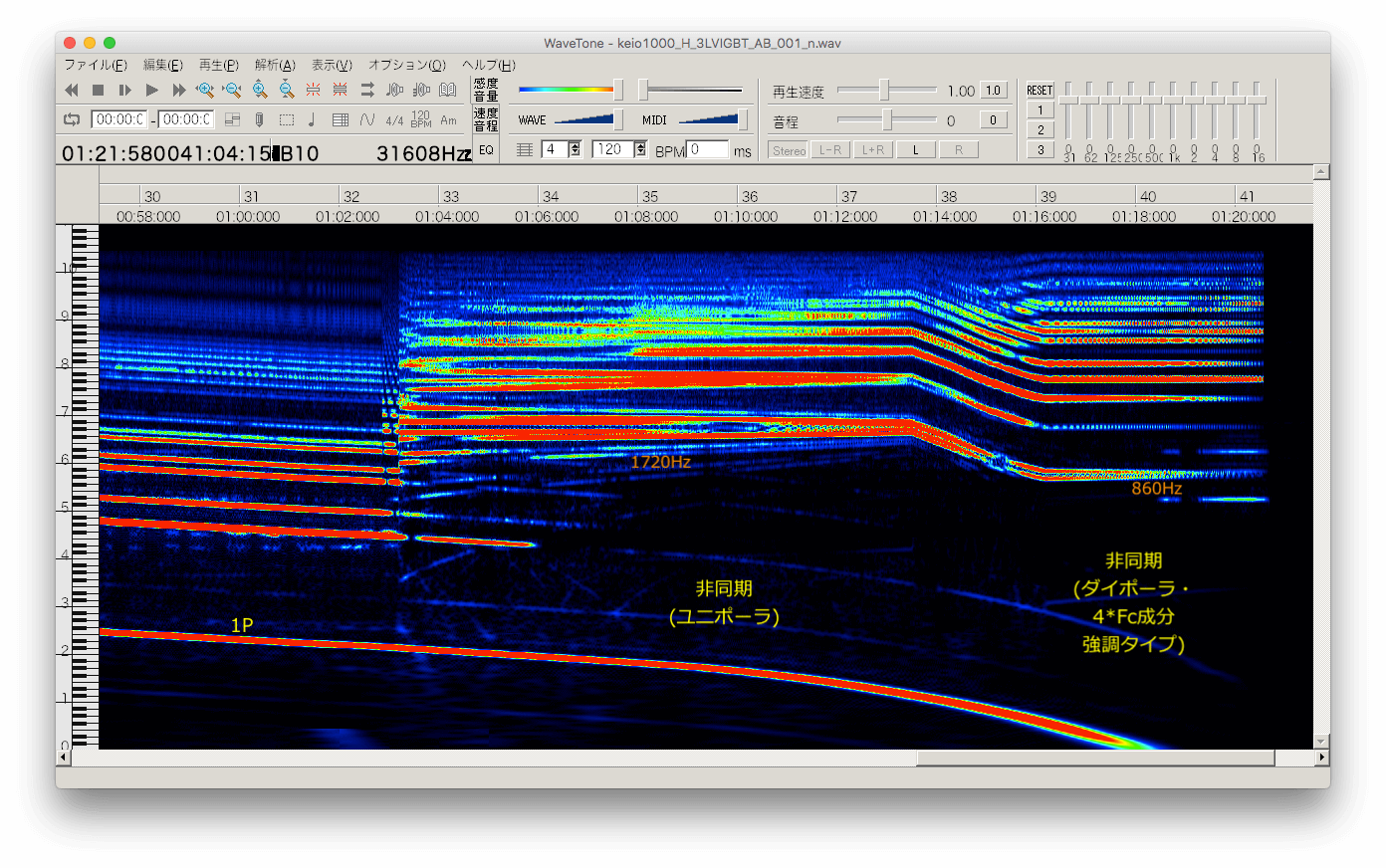

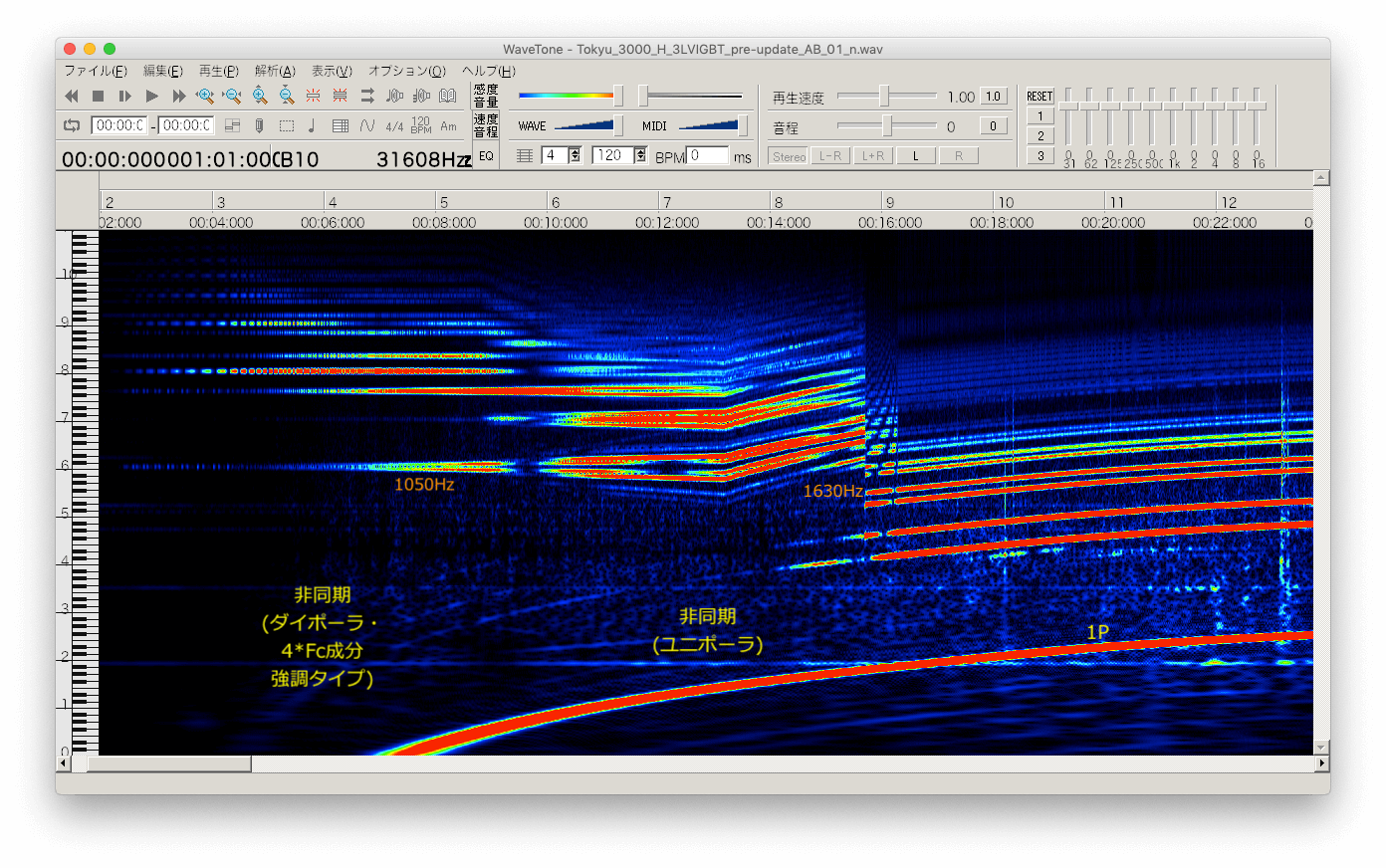

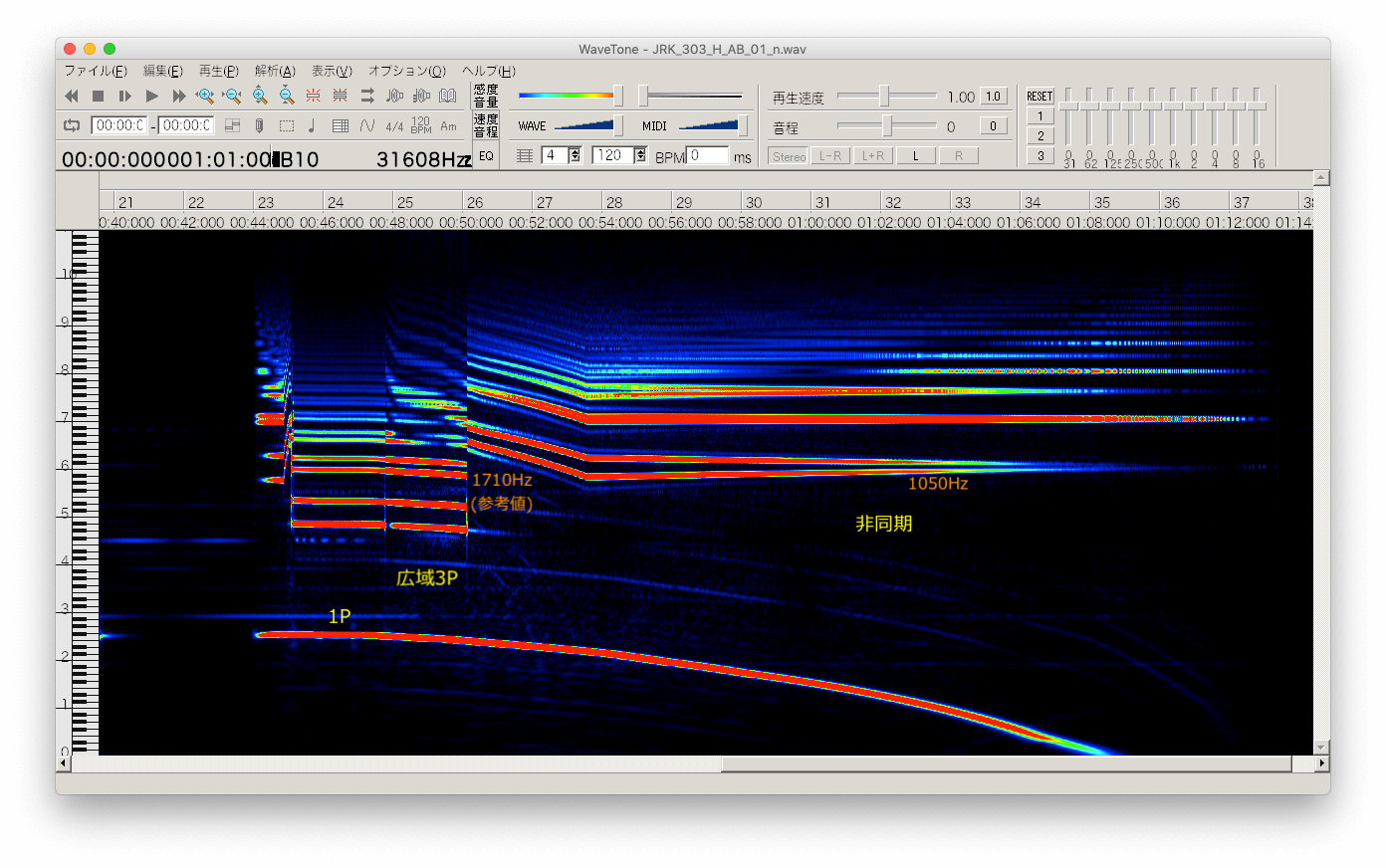

H3I-3

音声ファイル(東急3000系(ソフト未更新車))

| パターン | 非同期(ダイポーラ)-非同期(ユニポーラ)-1P |

| 登場時期 | 1999年 |

| 該当車種 | 東急3000系(ソフト未更新車)[a1]、東急3000系(ソフト更新車)[a2]、西武20000系[a2]、西武10112F[a2]、舞浜リゾートライン10形[a1]、大阪モノレール2000系[a1] |

| 該当すると思われる車種(未調査) | 沖縄都市モノレール1000形 |

ダイポーラ変調時に強調されるもの:[a1]4*Fc成分 [a2]2*Fc成分

3レベルIGBTのうち、1990年代終盤に登場したパターンです。非同期キャリアはすべて1050Hzから始まり、1パルスへの移行直前に急上昇します。2レベルIGBTが普及し始めたときに登場しただけあって、H2I-1やH2I-2の3レベル版とも言えそうな音ですね。

2レベル(IGBT・ハイブリッドSiC・フルSiC)

最終更新日:2020.5.25

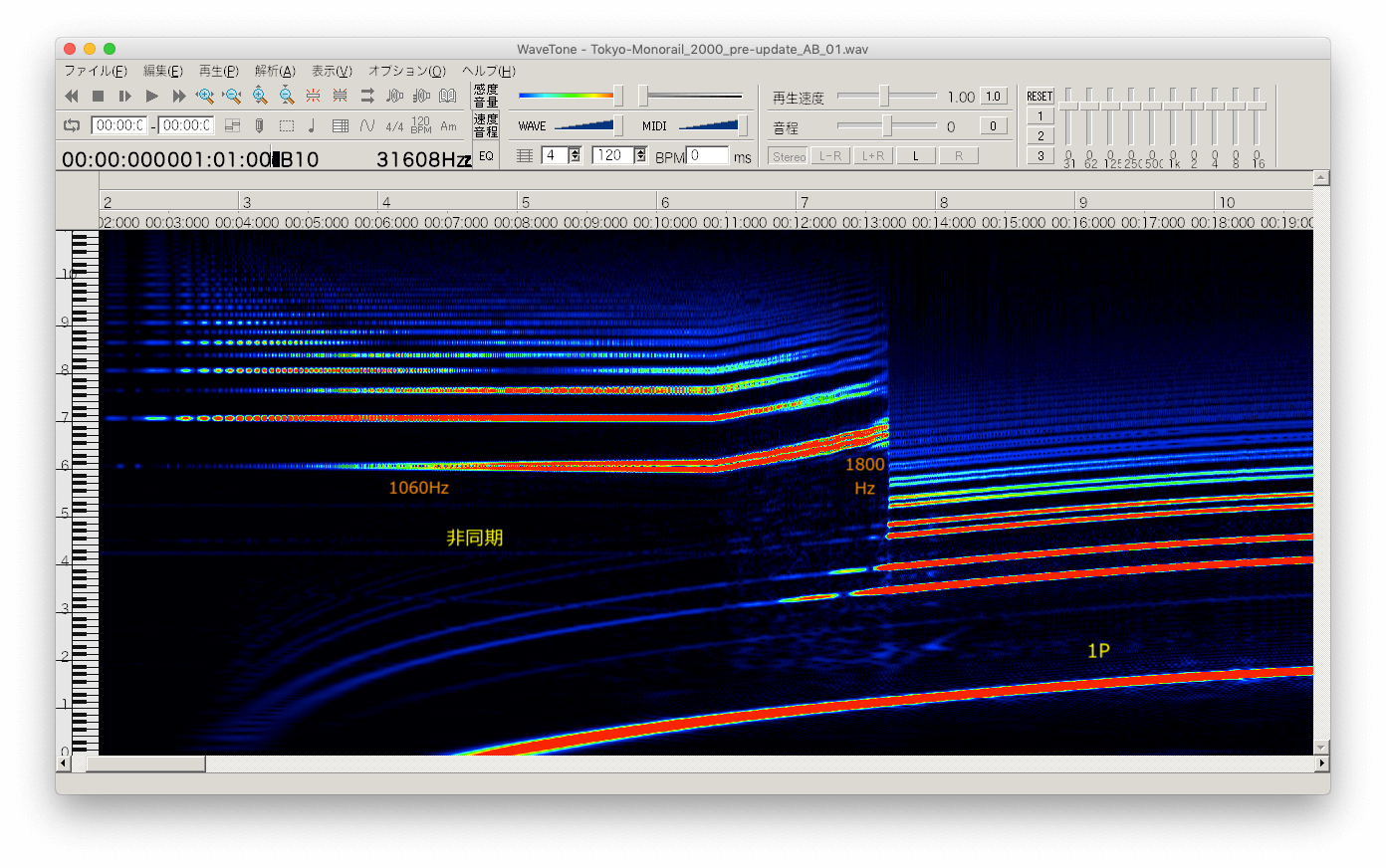

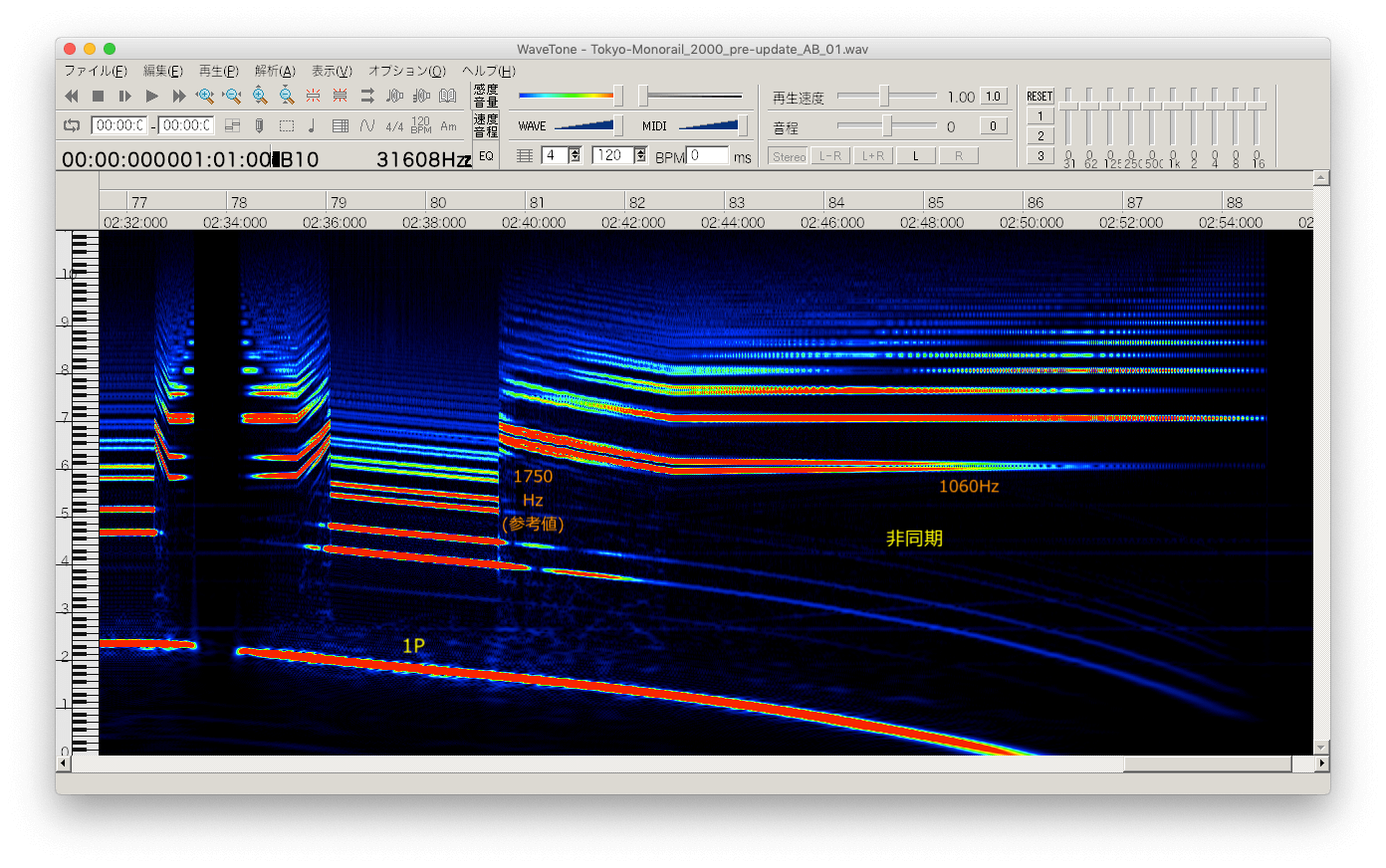

H2I-1

音声ファイル(東京モノレール2000形)

| パターン | 非同期-1P |

| 登場時期 | 1997年頃 |

| 該当車種 | 東京モノレール2000形(ソフト未更新車)[c1]、JR東日本E231系900番台[c2]、JR東日本キハE200系[c2][r]、JR東日本HB-E210系[c2][r]、近鉄16600系[c2][r] |

| 該当すると思われる車種(未調査) | JR東日本HB-E300系[r]、近鉄シリーズ21 |

非同期キャリアの増減時に一定となるもの:[c1]周期の変化率 [c2]周波数の変化率

[r]ランダム変調あり

日立2レベルIGBTのうち、1997頃に登場したパターンです。後にメジャーとなるH2I-2と非常に似ていますが、こちらには広域3パルスがありません(モハラジオで録音しないと気づかないですね)。また、東京モノレール2000形のみ、登場時期が少し早いだけあって急上昇の方法がH3I-2の一部で採用されているタイプとなっています。

なお、日立の2レベルIGBTは1995年の札幌市交5000形第01編成が初採用と思われますが、残念ながら当時のパターンが不明であるためここでは取り上げておりません…(第02編成以降のものも含め)

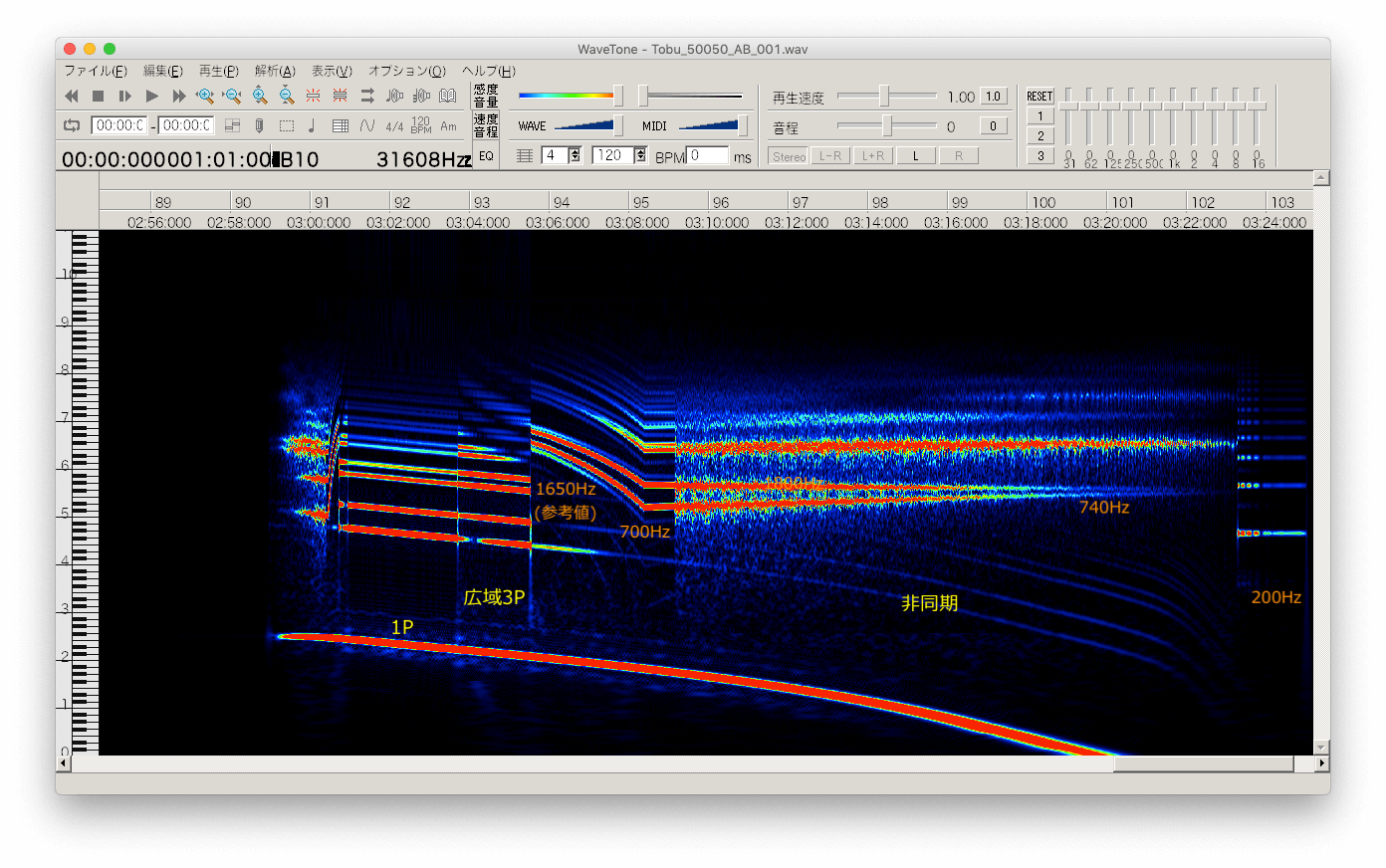

H2I-2

音声ファイル(JR九州303系)

音声ファイル(東武50050系)

| パターン | 非同期-広域3P-1P |

| 登場時期 | 1999年 |

| 該当車種 | JR北海道721系5000番台、札幌市交8000形、札幌市交5000形(ソフト更新車)[r]、JR東日本E231系近郊タイプ、東急5000系・5050系(タイプ1)、東急5050系(タイプ2)[r]、東急5050系(6極IM)[r]、京王9000系、京王7000系、西武8500系(更新車)、西武9000系、東武50000系列[r]、東武10080系(更新車)[r]、東京メトロ7000系(160kW)、東京メトロ05系(10次車)[s]、東京メトロ6000系[r]、東京メトロ7000系(165kW)[r]、東京モノレール2000形(ソフト更新車)、つくばエクスプレスTX-2000系[s]、近鉄7000系更新車、南海1051F、Osaka Metro 20系/新20系更新車、Osaka Metro 10A系[r]、神戸市交1000-02形[r]、神戸市交2000-02形[r]、JR九州303系、JR九州815系(ソフト更新後)[r]、JR九州885系、JR九州817系(VT516編成)、JR九州817系0番台(ソフト更新後)[r]、福岡市交1000N系 |

| 該当すると思われる車種(未調査) | JR東日本E257系0番台、JR東日本E257系500番台[r]、東京メトロ05系12次車[s] |

| 該当すると思われる車種(調査不可能) | JR北海道785系更新車(消滅)、JR東日本E531系一部電動車(消滅)[a1][r]、西武モハ20505(消滅) |

[a1]回生時に変調率依存キャリア連続降下型非同期変調採用

[r]ランダム変調あり

[s]ランダム変調以外の手法でスペクトラム拡散を行なっているもの

日立2レベルIGBTと言えば、おそらくこのタイプをまず浮かべる方が多いでしょう。非同期キャリアは起動直後は一定で、その後も一定のままのもの、緩やかに上昇を始めるもの、そして下降し始めるもの(いわゆる「墜落」)があります。最終的にはどれも最後に急上昇し、その後広域3パルスを経て1パルスに到達します。2003年頃になると、急上昇した後最終的に到達するキャリア周波数が1800Hz→1500Hzに変わったり、ランダム変調が取り入れられたりと、少しずつ変化がありました。また、一部車種には特殊な拡散が用いられているようです。

少し逸れますが、このタイプと前のH2I-1で用いられている「急上昇」のことを「墜落」と呼ぶ流派もあるようですが、ルーツはE231系近郊タイプの「加速しているのに音が下がる」現象と認識しています。なので、やはり急上昇の手前までキャリア周波数が下がることを「墜落」と呼ぶ方が、本来の意に沿っているだろうと考えています。

H2I-3

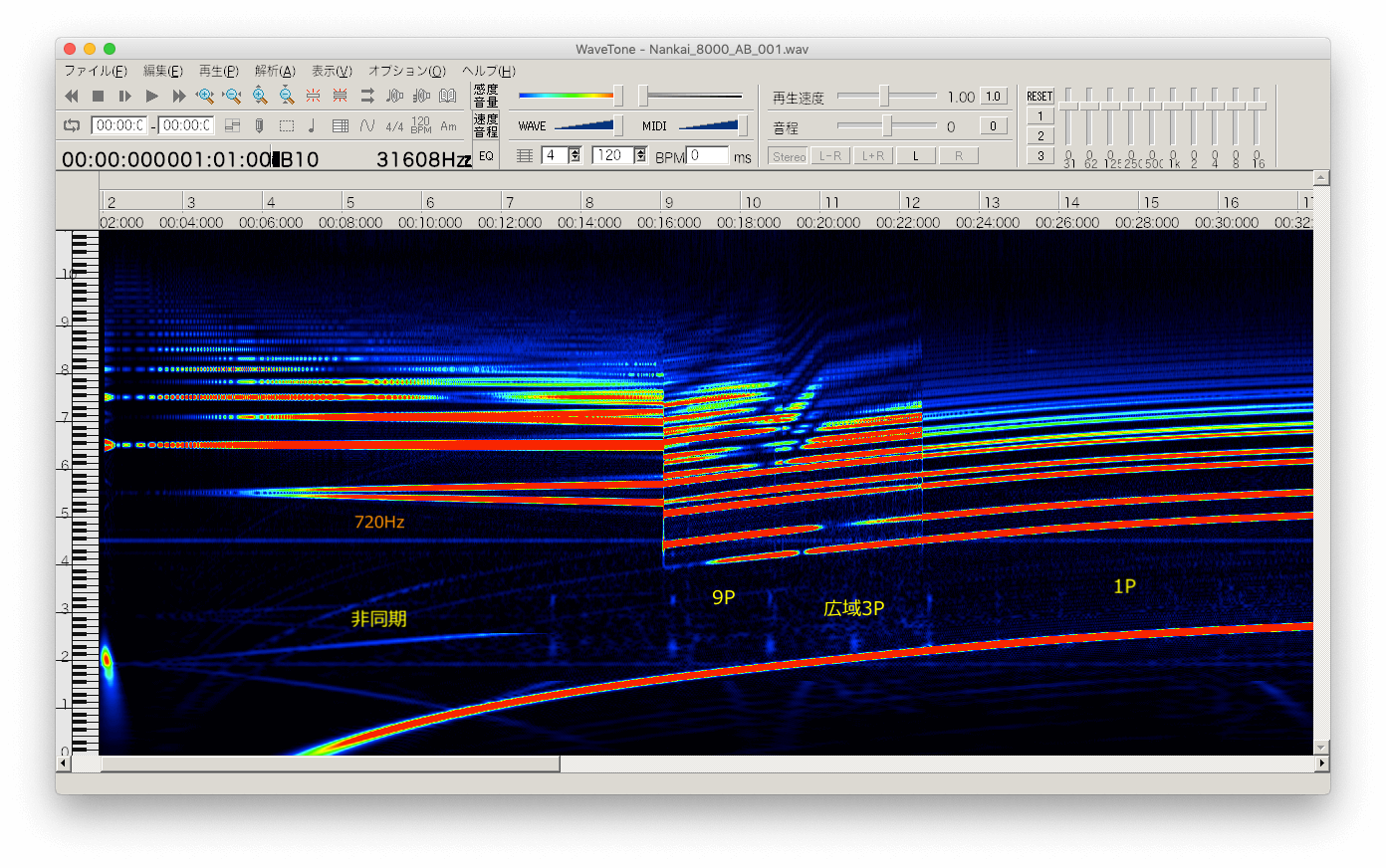

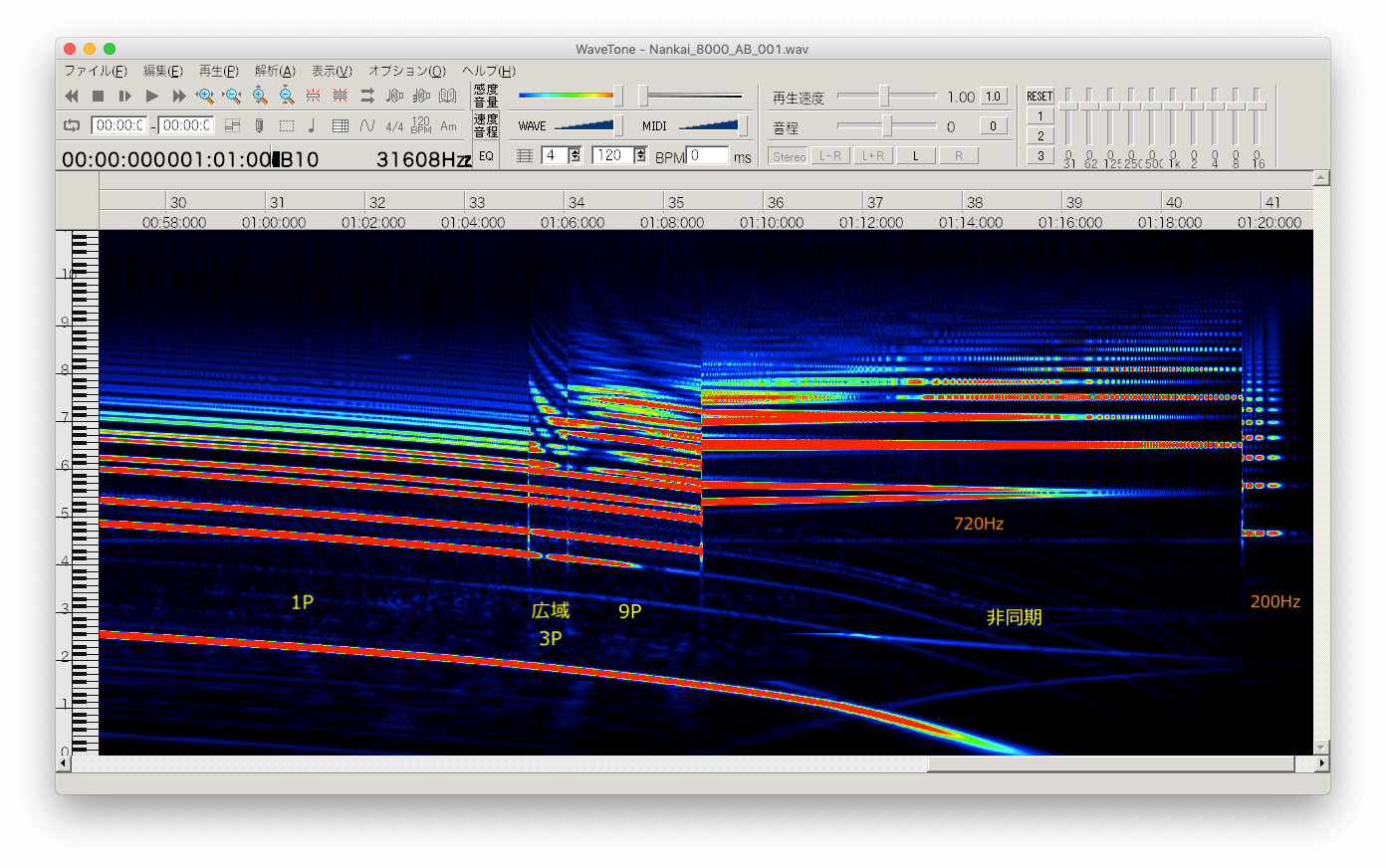

音声ファイル(南海8000系)

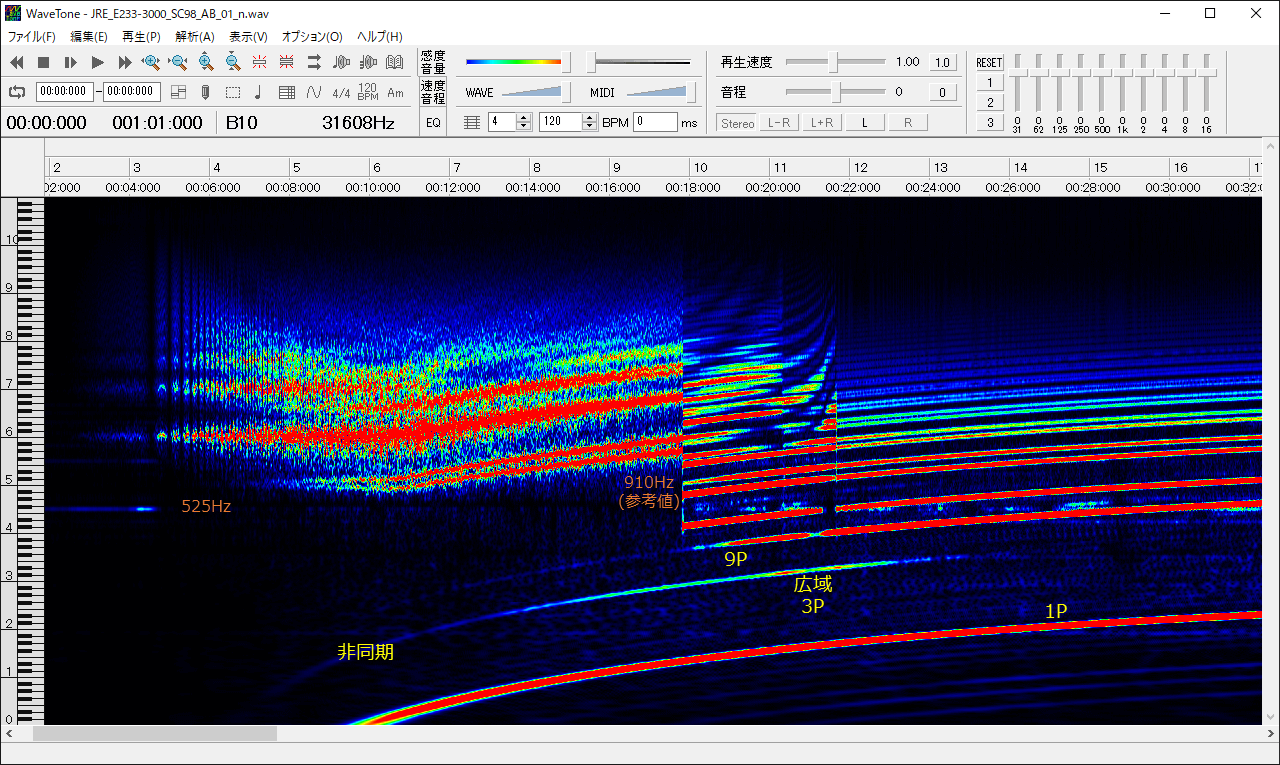

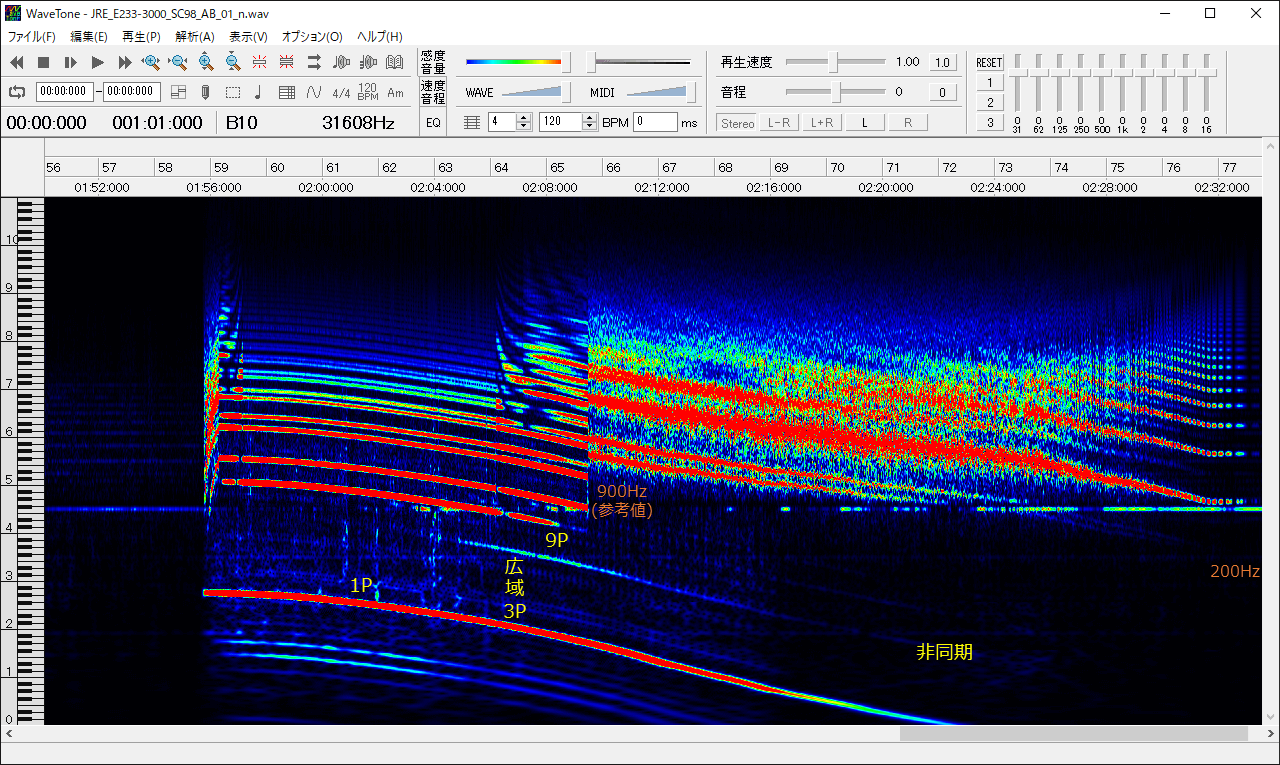

音声ファイル(JR東日本E233系3000番台(SC98))

| パターン | 非同期-9P-広域3P(一部車種にはない)-1P |

| 登場時期 | 2005年 |

| 該当車種 | JR北海道731系5次車、JR北海道789系1000番台[a1]、JR北海道733系[a1]、JR北海道721系更新車[a1]、JR北海道731系更新車[a1]、札幌市交9000形、JR東日本E531系[a1]、JR東日本E233系3000番台[a1]、JR東日本E231系近郊形(更新車)[a1]、JR東日本255系(更新車)[a1]、京王1000系(1020番台)、京王8000系(機器更新車)[hs][c3]、西武30000系前期タイプ、西武30000系後期タイプ[a2]、東武60000系[a2]、東武10030系(更新車)[a2]、都営12-600形、相鉄9000系(更新車)[nr][a2]、相鉄8000系(更新車)[nr][a2]、JR西日本321系[b1]、南海8000系[nr]、南海6200系[nr]、南海6200系6250番台[nr]、南海50000系更新車[nr]、南海8300系(IGBT)[nr]、南海8300系(ハイブリッドSiC)[hs][nr]、南海9000系[nr]、Osaka Metro 80系[a1]、Osaka Metro 70系(更新車)[a1]、Osaka Metro 66系(更新車)、Osaka Metro 30000系[a2]、JR九州817系2000/3000番台[a1]、JR九州BEC819系[a1] |

| 該当すると思われる車種(未調査) | JR北海道735系[a1]、JR東日本E259系[a1]、JR東日本E657系[a1]、JR東日本EV-E801系[a1]、南海/泉北12000系[nr]、泉北7020系[nr] |

[hs]ハイブリッドSiC

[a1]回生時に変調率依存連続的キャリア降下型非同期変調採用

[a2]Fc-Finv接近防止処理あり非同期変調採用

[b1]9Pのみで過変調

[c3]CVVF領域=広域3P

[nr]ランダム変調なし

2005年頃登場したパターンです。それまでの最大の特徴であった過変調時の非同期の急上昇が同期変調に置き換えられました。初期の頃は9Pのみで過変調を行なっていたみたいですが、2006年には広域3Pを再び導入し、1Pへの移行をスムーズにしています。

JRの車両はキャリア周波数が加速時は525Hzから上昇し、減速時は200Hzまで連続的に下がるものが多いです。一方、2012年頃より他社向けも525Hzがデフォルトとなったようで、キャリア周波数とインバータ周波数を接近させないためか、非同期後半のキャリア周波数の挙動が加速時と減速時で異なるものもこの時期より登場しています。また、相鉄・南海・泉北は、ランダム変調のないタイプとなっています。

2015年に登場した京王8000系ハイブリッドSiC車は、VVVF領域の同期変調は他同様9P→広域3Pと遷移するものの、その後1Pには変化せず広域3Pのまま出力電圧一定となります。SiCの適用により高速域でのスイッチング回数増加を許容できたため、このようなパターンになったものと思われます。

H2I-4

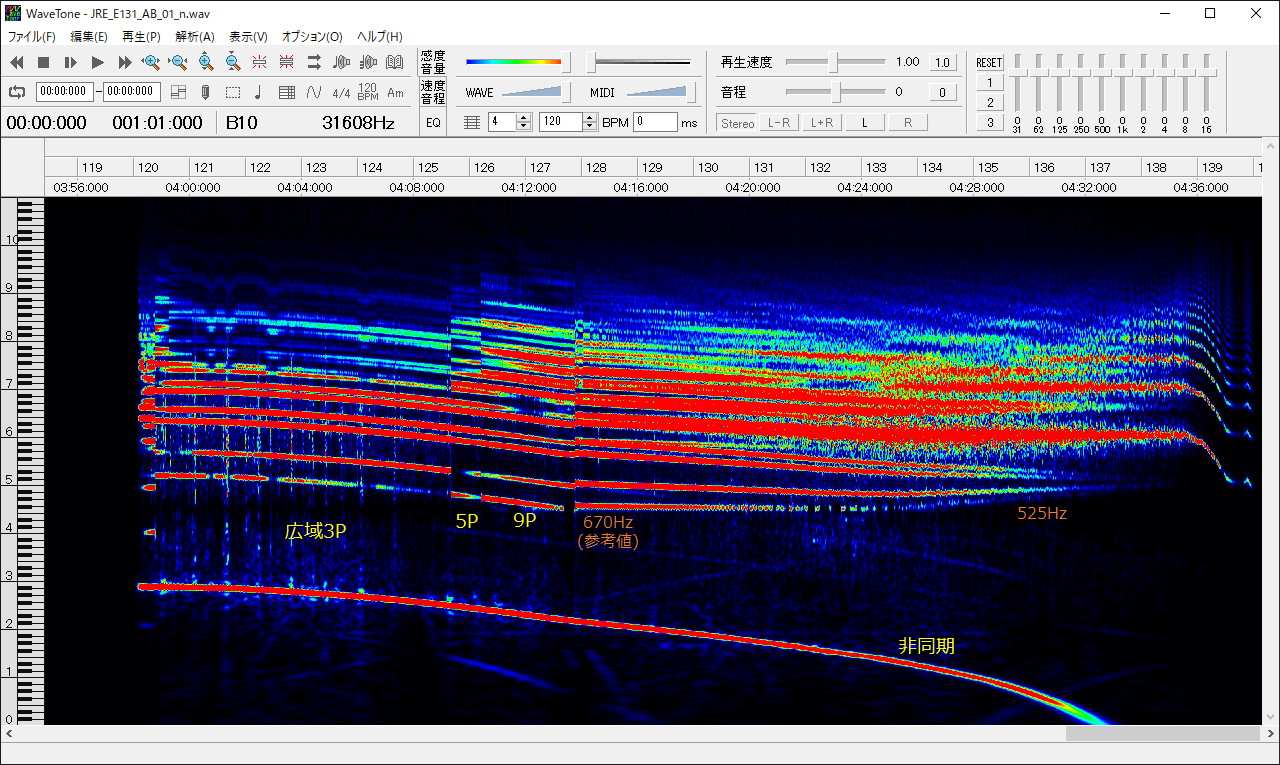

音声ファイル(JR東日本E131系)

| パターン | 非同期-9P(新)-5P(新)-広域3P(-1P) |

| 登場時期 | 2017年 |

| 該当車種 | JR東日本E261系[fs][c3]、JR東日本E131系[hs][a][c3]、京王5000系[hs][b][c3]、都営12-600形3次車以降[hs][c3]、つくばエクスプレスTX-3000系[nr]、舞浜リゾートライン100形[c3]、JR西日本225系[i][c1]、近鉄80000系[hs][a][c3]、大阪モノレール3000系[i][c1]、神戸市交6000形[hs][a][c3]、JR四国7000系更新車[i][a][c1]、JR九州811系更新車[hs][a][c1]、福岡市交2000系更新車[hs][a][c3] |

| 該当すると思われる車種(未調査) | 相鉄20000系[hs]、JR西日本271系[fs] |

素子タイプ:[fs]フルSiC [hs]ハイブリッドSiC [i]IGBT

[a]Fc-Finv接近防止処理あり非同期変調採用

[b]新9Pの代わりに従来型9Pを採用

CVVF領域:[c1]1P [c3]広域3P

[nr]ランダム変調なし

同期多パルスモードを、それまでの9P(旧)→広域3Pから、9P(新)→5P(新)→広域3Pに変更した、日立の最新のタイプです。この9P、5PはHOP変調という新しい変調方式が用いられているようです。この世代からCVVF領域の変調方式、および素子の種類が入り乱れるようになったので、注釈にて明記しております。ただし、両者の間には関係がありそうで、「CVVF領域=広域3P」はSiC適用車種のみ設定が可能なように見受けられます(811系のようにハイブリッドSiCでも1Pとなる車種もあります)。

Copyright(C) 荏原急行 All rights reserved.