京急電鉄

傾向と対策

京急は1500形からアルミ車体が採用されていましたが、ユニット車ではM車間の配線付近で録音可能であったり、2100形までは点検蓋があったりと、ある時期の車種まではコイルでの録音はできなくはない状況でした(詳細は各車種の解説にあります)。その状況が変化したのは新1000形からで、点検蓋が完全に廃止されてしまいました。しかし6次車からステンレス車体となったために、再び容易な録音が可能となっています。 VVVFメーカーはシーメンスを除けば基本的には三菱か東洋ですが、東芝も細々と採用されています。

1500形・600形

最終更新日:2021.7.7

京急1500形は1985年に1000形(初代)の後継車として登場しました。4・6・8連が組まれ、途中までは界磁チョッパ制御車として製造されましたが、1990年登場の1700番台(8連(6M2T)のみ)ではGTO素子のVVVFインバータが搭載されるようになりました。

600形は1994年に地下鉄直通用のクロスシート車として登場しました。3次車までは1700番台の足回りがほぼそのまま用いられ、主電動機出力120kWで6M2Tの編成が組まれました。1996年登場の4次車では、新規に登場した4連と8連の機器構成を共通化するため、MT比が1:1となり、その分主電動機出力も180kWに増強されました。合わせてM車のユニット方式を廃止したため、VVVFインバータも新設計のものが採用されました。

2006年から1500形の界磁チョッパ車において8連(6M2T)と4連(4M)を6連2本(4M2Tと6M)に組み替える作業が行われ、うち4M2T編成については出力が不足するためVVVFに更新されました。1700形製造終了から時間が経っていることもあり、こちらにはIGBT-VVVFが採用されました(のちに新1000形ステンレス車にも同様のインバータ・モーターが搭載されます)。4M2T編成についてこの改造が行われた後は、前述の6M編成も2両を電装解除したうえで同様に改造したため、現在では6連車すべてが4M2T・VVVF制御となっています。

モハラジオで録音する際の注意点としては、ユニットを組んでいる120kW車では点検蓋以外に各M車ユニット隣接部寄りの海側側扉付近でも録音できるという者があります。多少篭りはするものの、ノイズまみれになる点検蓋での録音に比べると鮮明な音を拾うことができます。一方で、単独M車となる180kW車では点検蓋のみでしか音が拾えず、クリアな音は残念ながら収録できません(それでも辛うじてPWMのパターンはわかります)。1500形の更新車も元々直流モーター搭載だったため点検蓋がありますが、こちらは範囲が広いためかノイズの影響をそこまでは受けずに録音可能です。

東洋GTO・120kW

音声ファイル

| VVVF | RG627A/B(1C8M) 東洋2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1990年(ソフト:1992年?) |

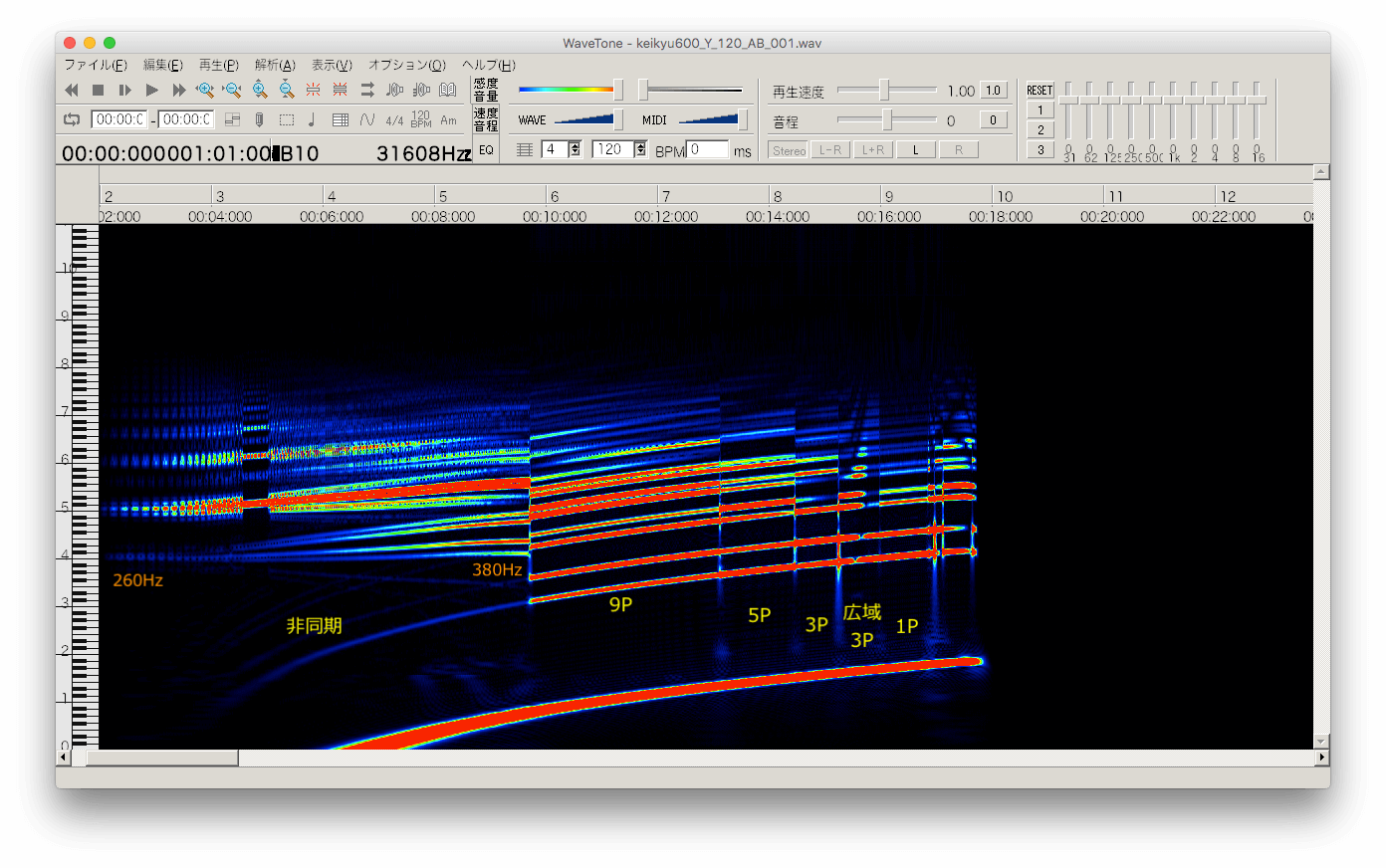

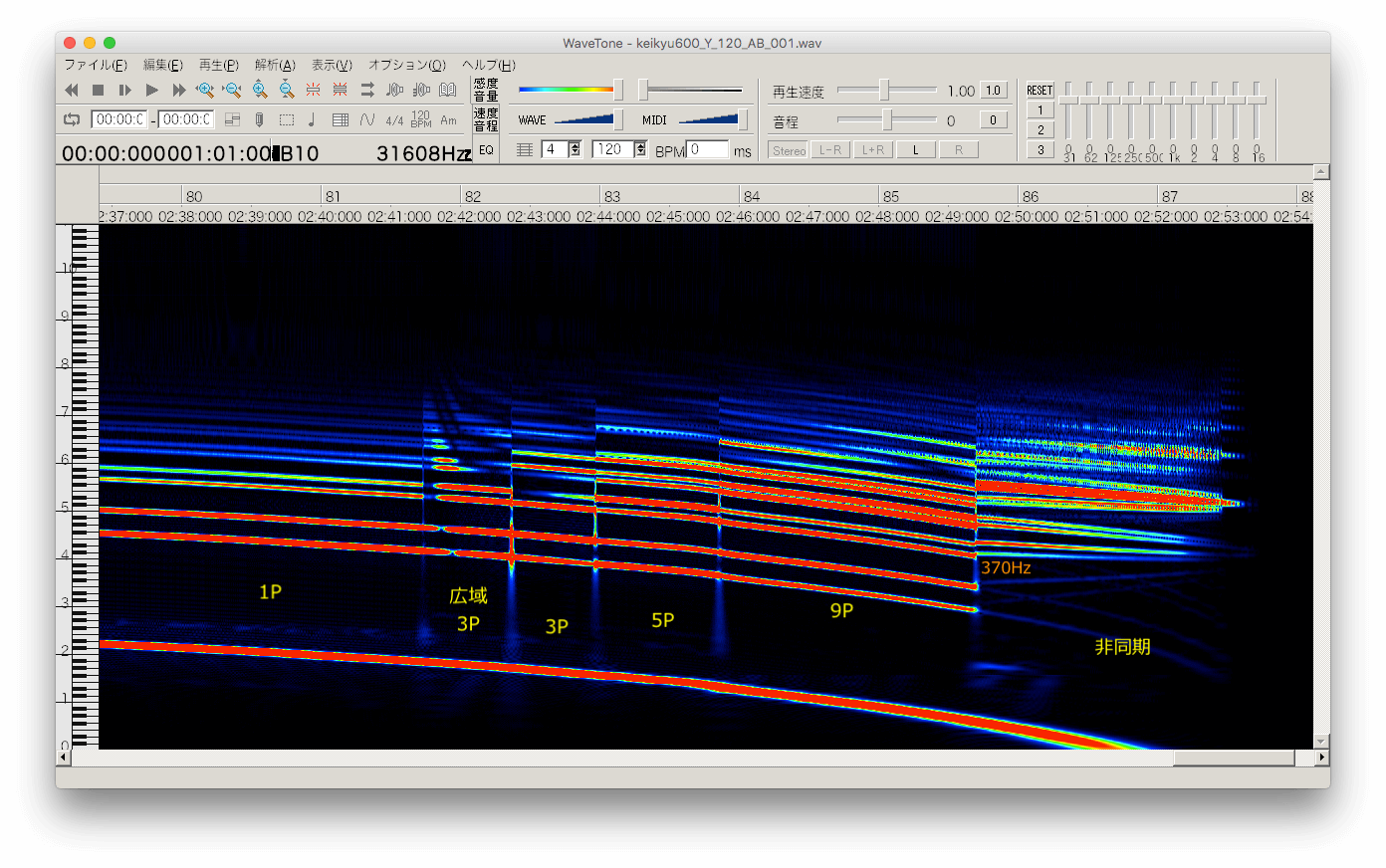

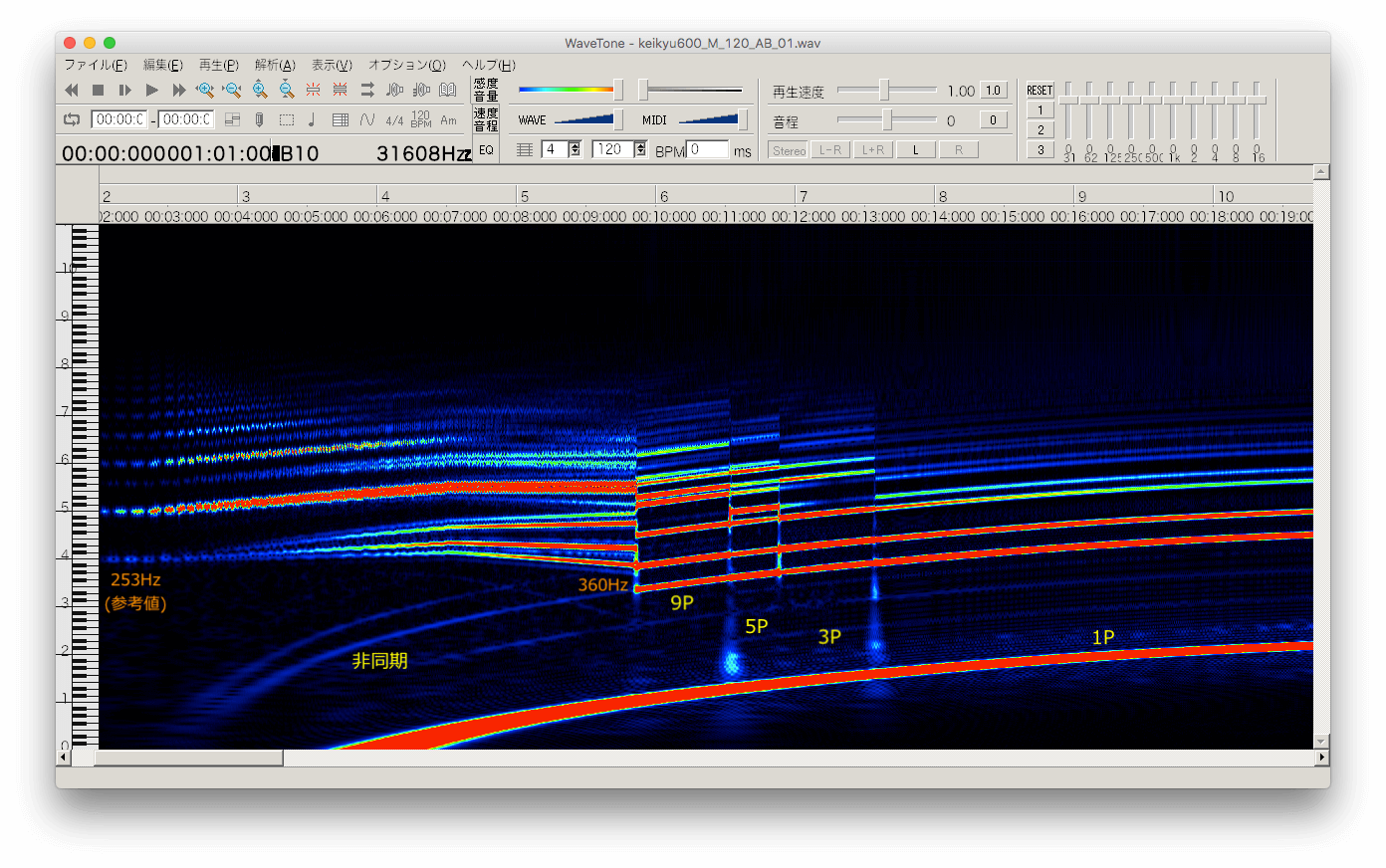

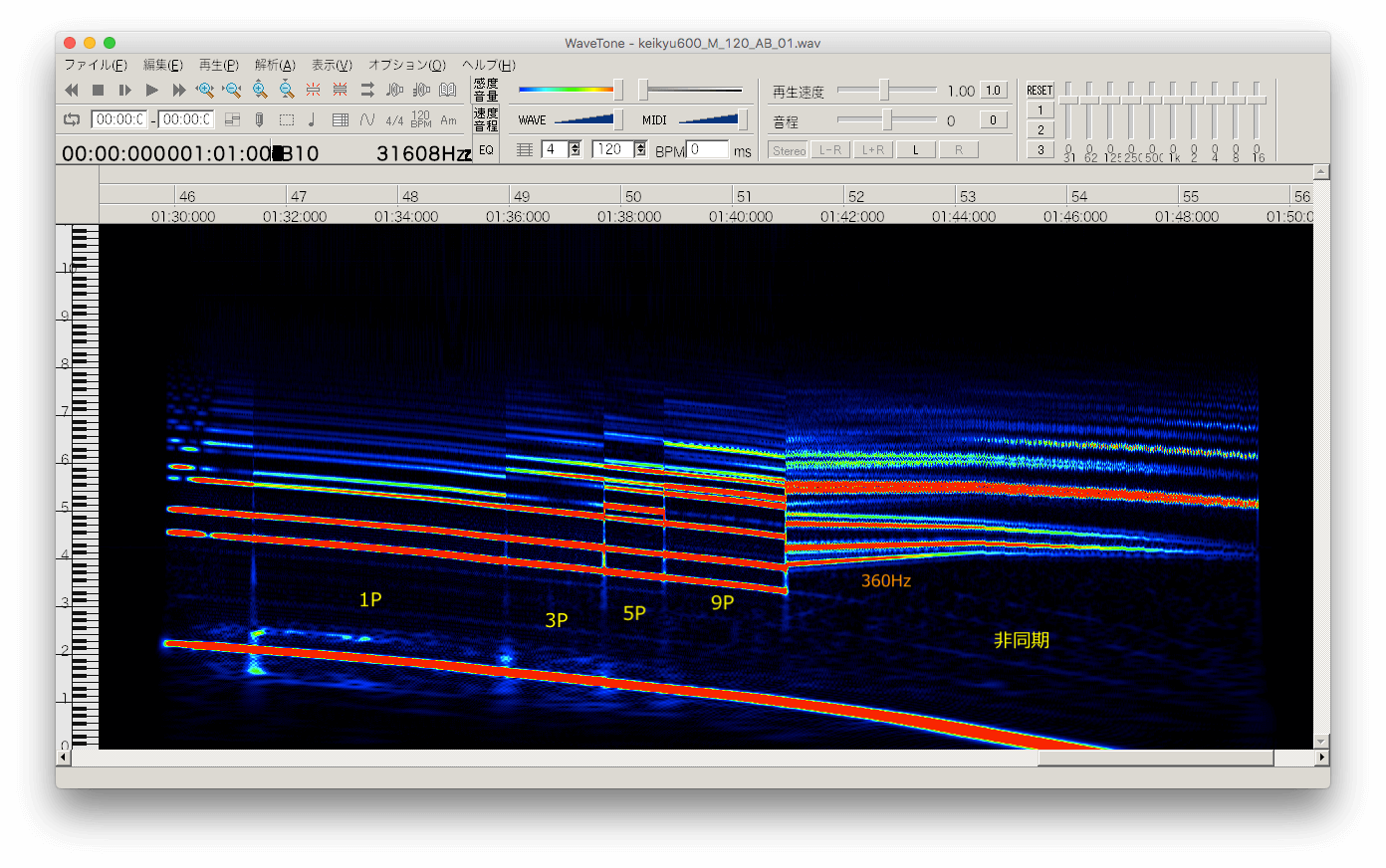

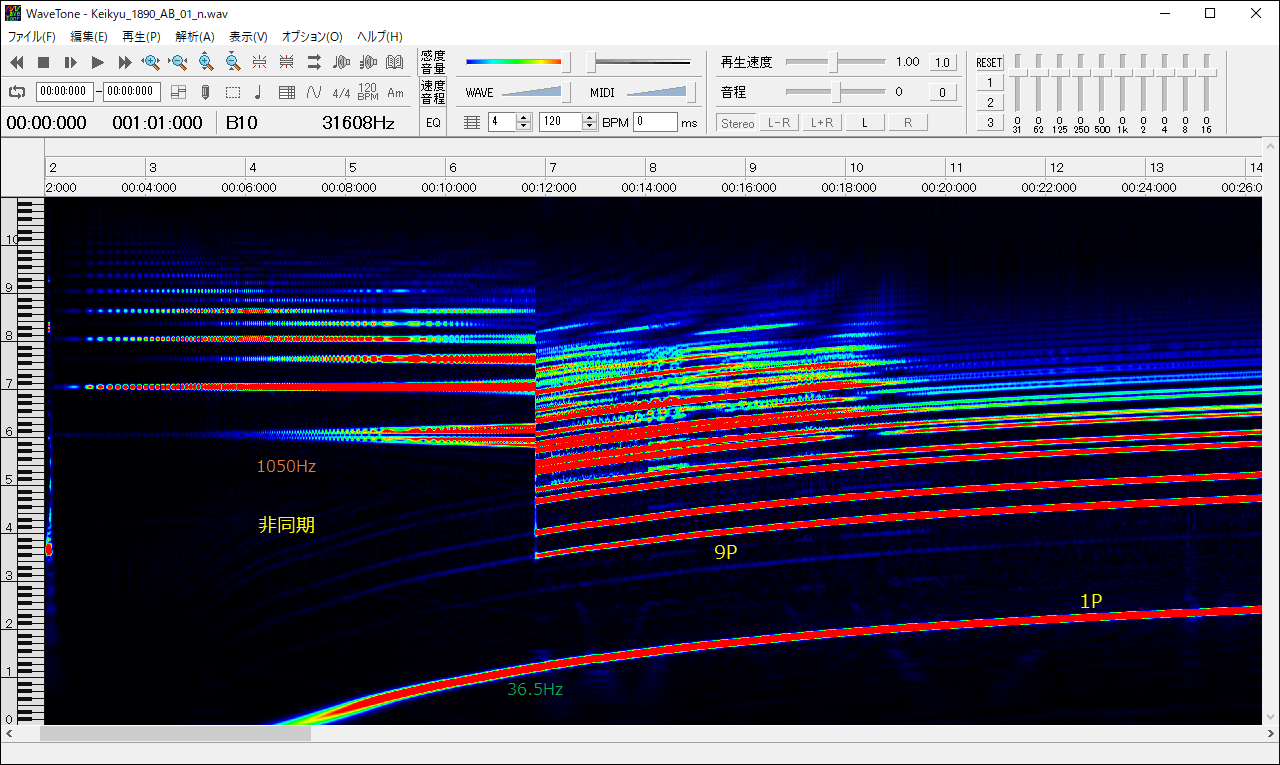

| パターン | Y2G-3C 非同期-9P-5P-3P-広域3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★ 音質: ★★ |

東洋GTO車のうち、6M2T編成に所属し120kWの主電動機を搭載しているもののVVVF音です。該当する電動車は1500形が1701(廃車済)・7・13(デハ1715・16除く)・19・25編成、600形が601・3・5・6編成のものになります。典型的なY2G-3Cの切替パターンで、非同期変調の途中で一回拡散がかからなくなります、つまり、直通先の京成3700形ソフト更新車とほぼ同じパターンです。なお、1701編成については登場当初は非同期キャリアの拡散が途切れなかった(Y2G-3Bタイプ)という情報もありますが、自分が確認できた段階ではすでにこの音に変わっており、現在では残念ながら事故廃車となってしまいました。他の拡散が一瞬途切れるタイプのうち、最古となるのが東急1000系1C4M車(1991年登場)であり、ちょうど1701編成(1990年)と1707編成(1992年)の間の登場となるため、この1701編成の情報は本当である可能性が高いです。

東洋GTO・180kW

音声ファイル

| VVVF | RG656A(1C4M) 東洋2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1996年 |

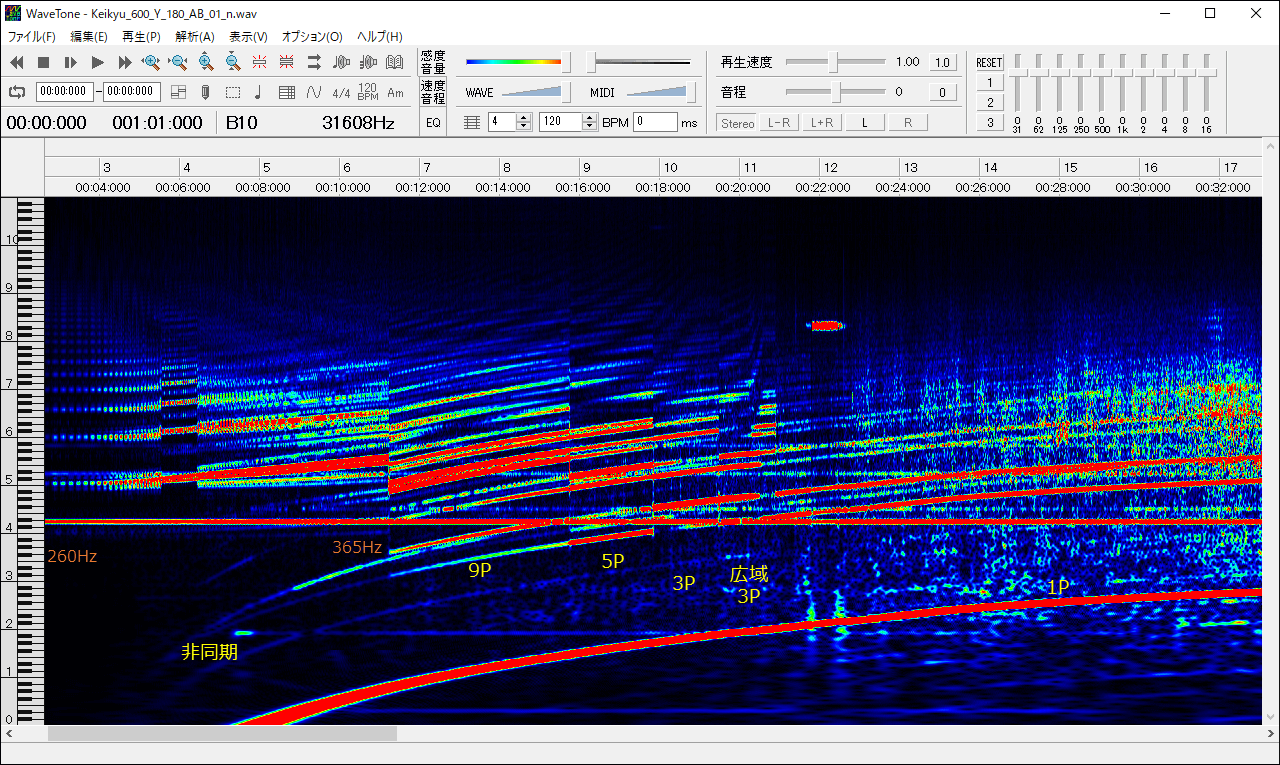

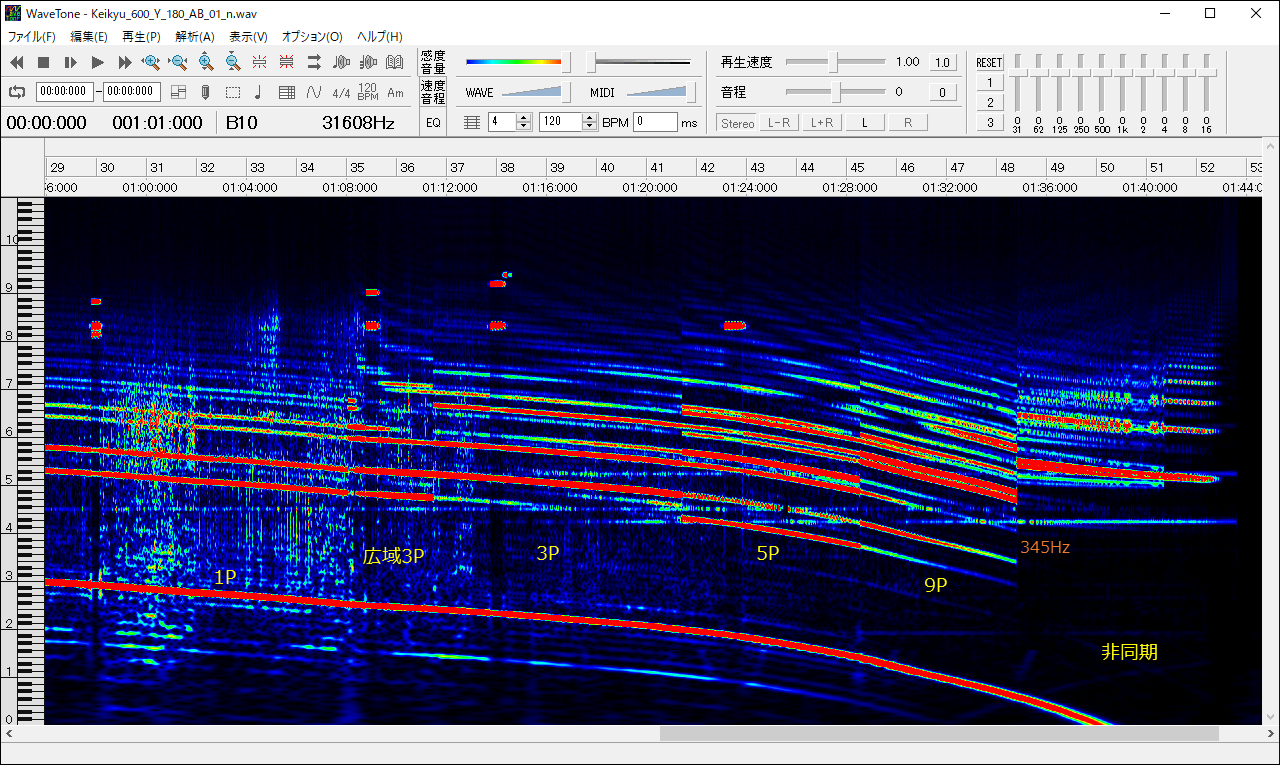

| パターン | Y2G-3D 非同期-9P-5P-3P-広域3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★ |

東洋GTO車のうち、180kWの主電動機を搭載しているもののVVVF音で、現在は653編成以外の600形4連が該当します。かつては608編成の半分でも聴くことができましたが、更新時に651編成と装置の交換が行われ、現在は編成ごと三菱に統一されています。120kW車と比べると非同期キャリアが加速時・減速時共に上昇量が抑えられ、Y2G-3Dの切替パターンとなりました。ただし非同期→9Pの切替タイミング(出力周波数基準)に変化はないため、やや間延びした音に感じられます。なお、こちらの車種では点検蓋からしか録音できないため、このファイルのようにどうしてもノイズ成分が多くなってしまいます。

余談ですが全盛期の東銀座駅・人形町駅ではY2G-3B(東急1000系/京成3700形ファミリーソフト未更新車)・3C(京急120kW東洋車/京成3700形ファミリーソフト更新車)・3D(京急608編成/東武20050系・20070系)の各タイプを聴くことができました。まさに「東洋GTO後期型のメッカ」という状態でしたが、すっかり過去のものとなってしまいましたね…。

三菱GTO・120kW

音声ファイル

| VVVF | MAP-128-15V31(1C8M) 三菱2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1992年 |

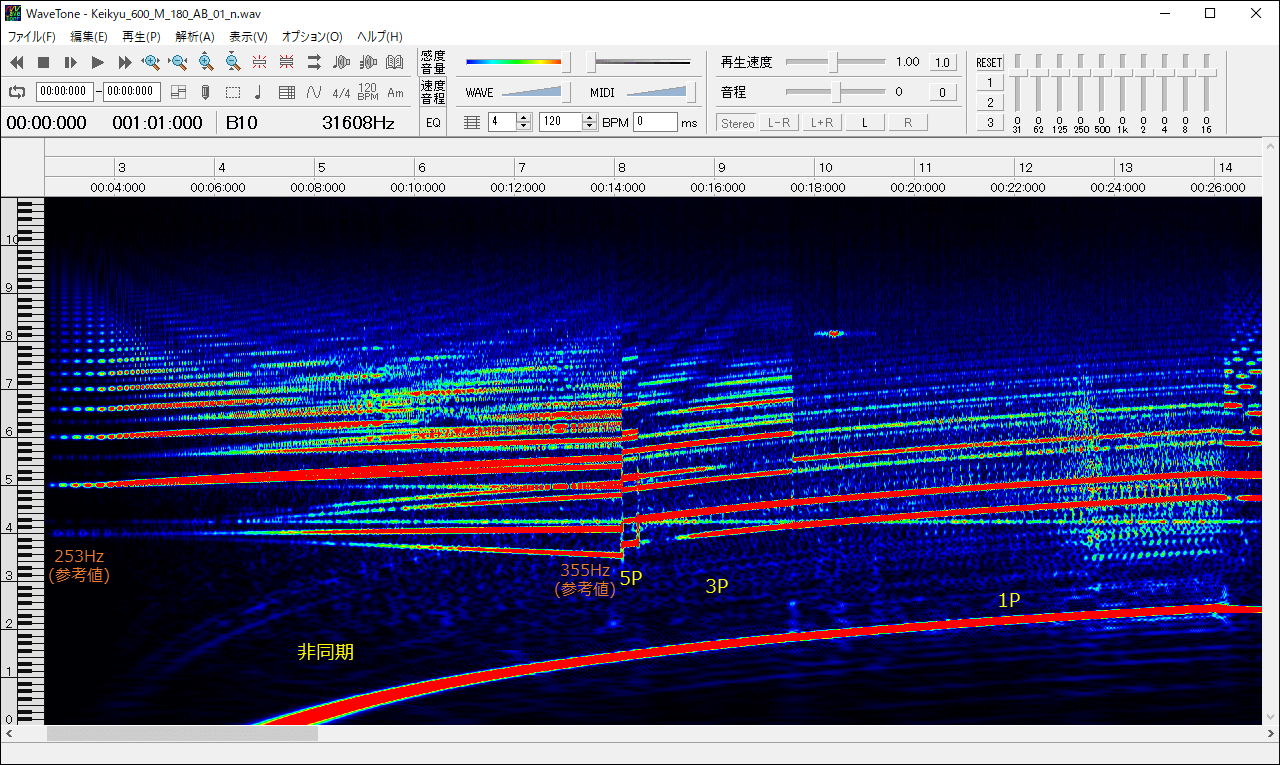

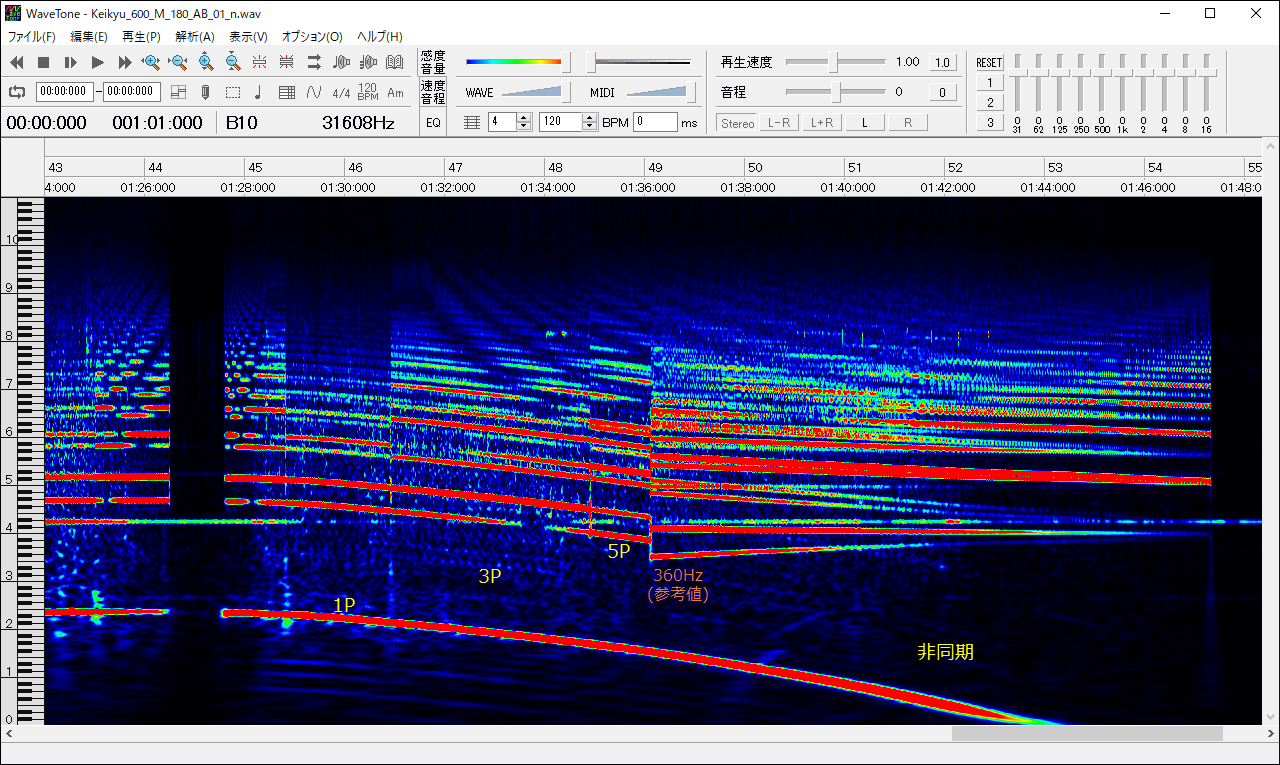

| パターン | 非同期-9P-5P-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★ 音質: ★★ |

三菱GTO車のうち、6M2T編成に所属し120kWの主電動機を搭載しているもののVVVF音です。該当する電動車は1500形が1713編成のデハ1715・16と1731編成、600形が602・4・7編成のものとなります。この時代の三菱GTOらしく、非同期キャリアは最初に上昇しやがて360Hzに到達するのですが、約253Hzと他に比べやや高い周波数から起動し(このときのインバータ周波数は2Hz固定)、さらにスペクトル拡散が取り入れられているので少しクセのある雰囲気となっています。スペクトル拡散は新京成8900形にも同様に適用されていますが、京急車の場合は基準となる周波数が最初の部分で離散的に(階段状に)上昇しているみたいで、ますます独特に感じられますね。なお、VVVF装置の筐体は東洋製と設計が共通化されている部分が多いです。

三菱GTO・180kW

音声ファイル

| VVVF | MAP-184-15V61(1C4M) 三菱2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1996年 |

| パターン | 非同期-5P-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★ |

三菱GTO車のうち、180kWの主電動機を搭載しているもののVVVF音で、現在は653編成(4連)と608編成(8連)が該当します。こちらは東洋車に比べ1~3次車との差がより明瞭であり、三菱GTOの最末期に多い、終始非同期キャリアが上がり続けるものとなりました。それでもキャリア周波数は、始動時(インバータ周波数2Hz時)は120kW車に揃えたためか約253Hzと高めになっており、非同期終端の値も毎回変動するものの、120kW車と近くなっております。また、このタイプでもその後に続くパルスモードは9→5→3→1が標準的なのですが、この車種は非同期がやや長いため9パルスモードが現れず、続く5パルスモードも少ししか顔を出しません。ここからさらに5Pを減らすとあの悪名高き都営6300形のパターンになります…。

機器更新車(三菱IGBT)

音声ファイル

| VVVF | MAP-138-15V164/164A(1C4M2群) 三菱2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2006年 |

| パターン | 非同期-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★★★ |

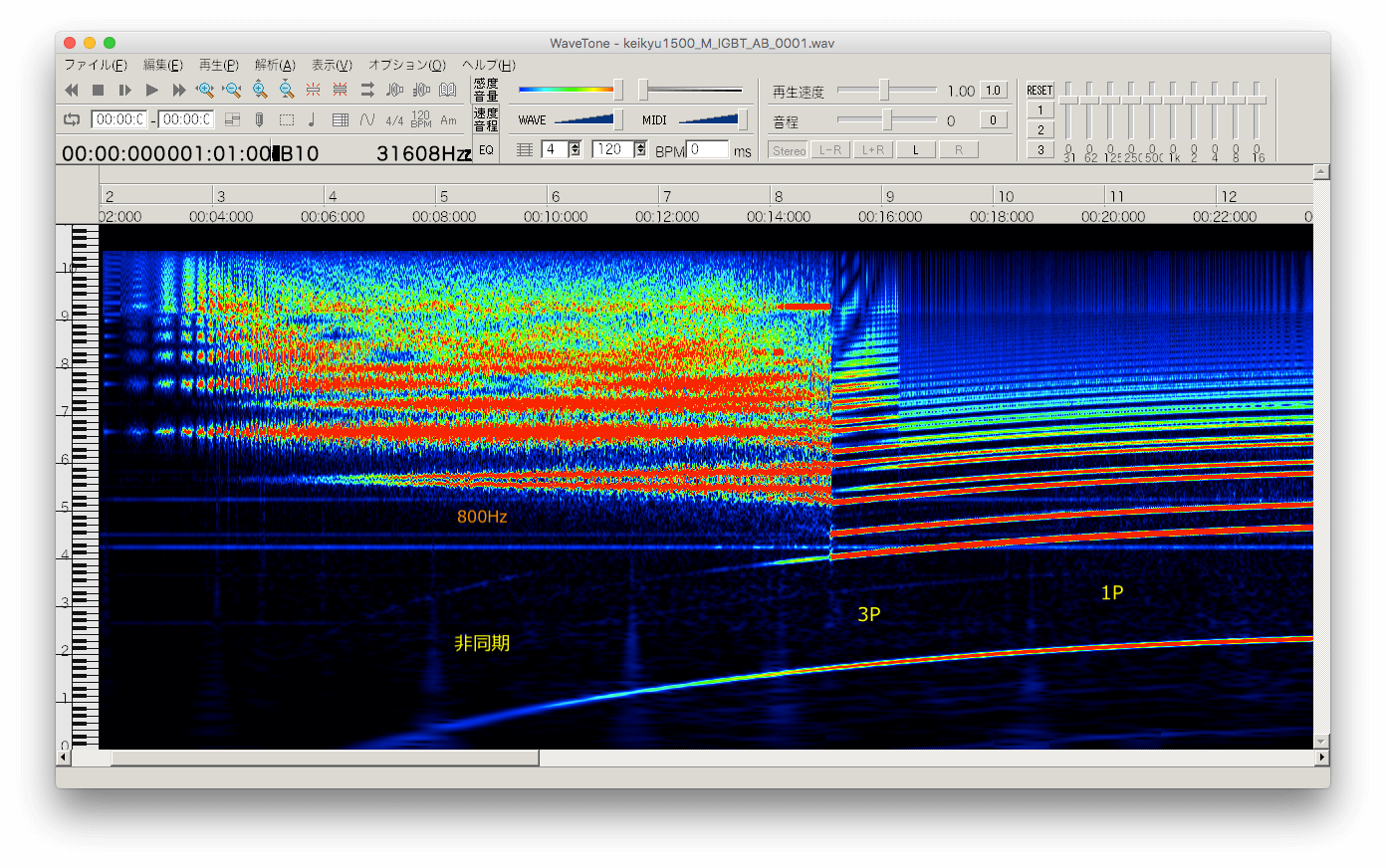

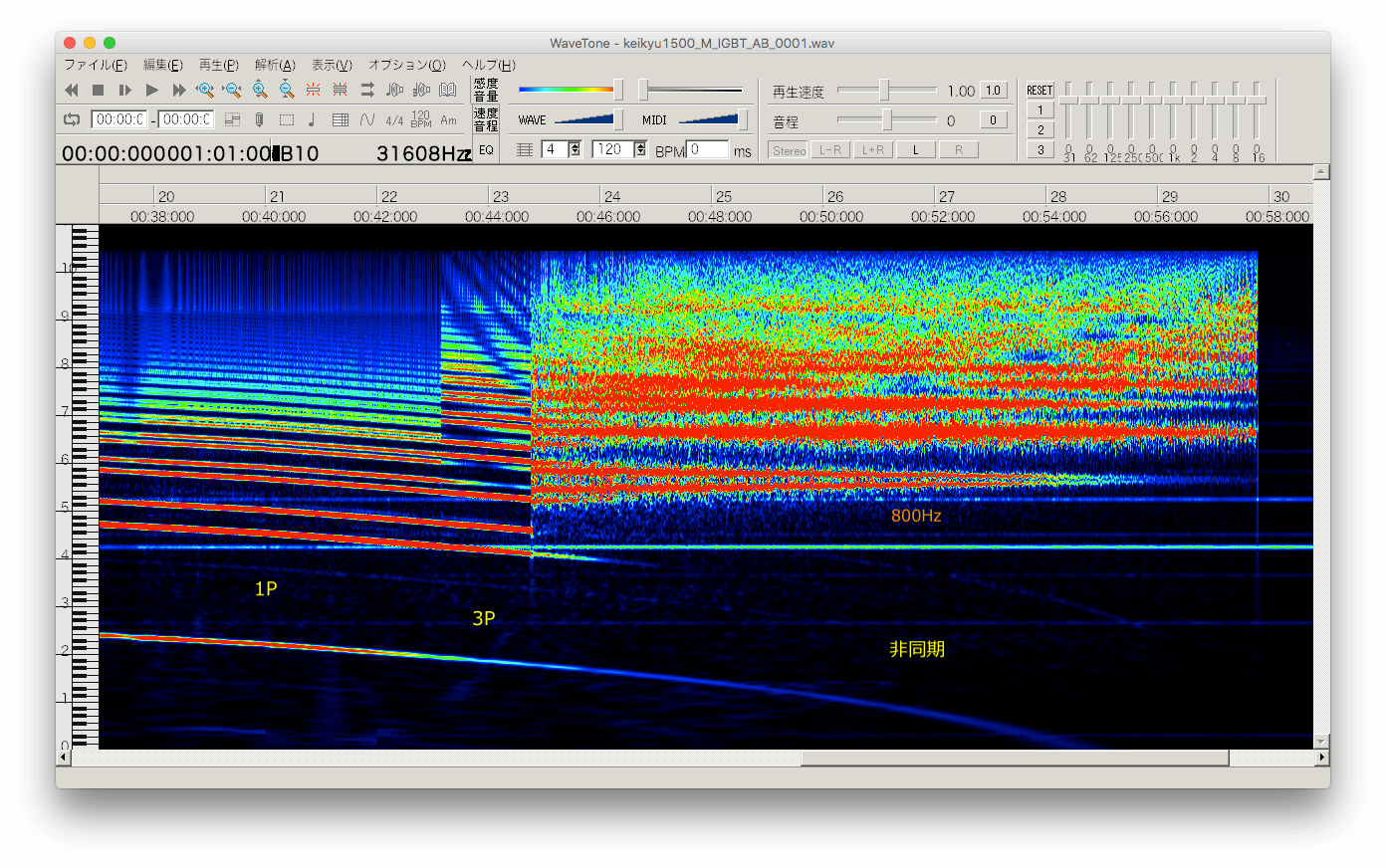

2006年に1500形界磁チョッパ車の更新用として登場した三菱IGBTの音です。800Hzを中心に標準的な拡散幅のランダム変調が適用されているため、雰囲気は近鉄7020系やメトロ03系更新車に近いです。ただし、非同期領域がやや長い分3パルスが短くなっております。新1000形と違い、起動時の瞬間の周波数とその後続くキャリア周波数にずれがないため、心地よく聴こえますね。

機器更新車(東洋IGBT)

音声ファイル

| VVVF | RG694A-M(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2007年 |

| パターン | Y2I-1B 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★★★ |

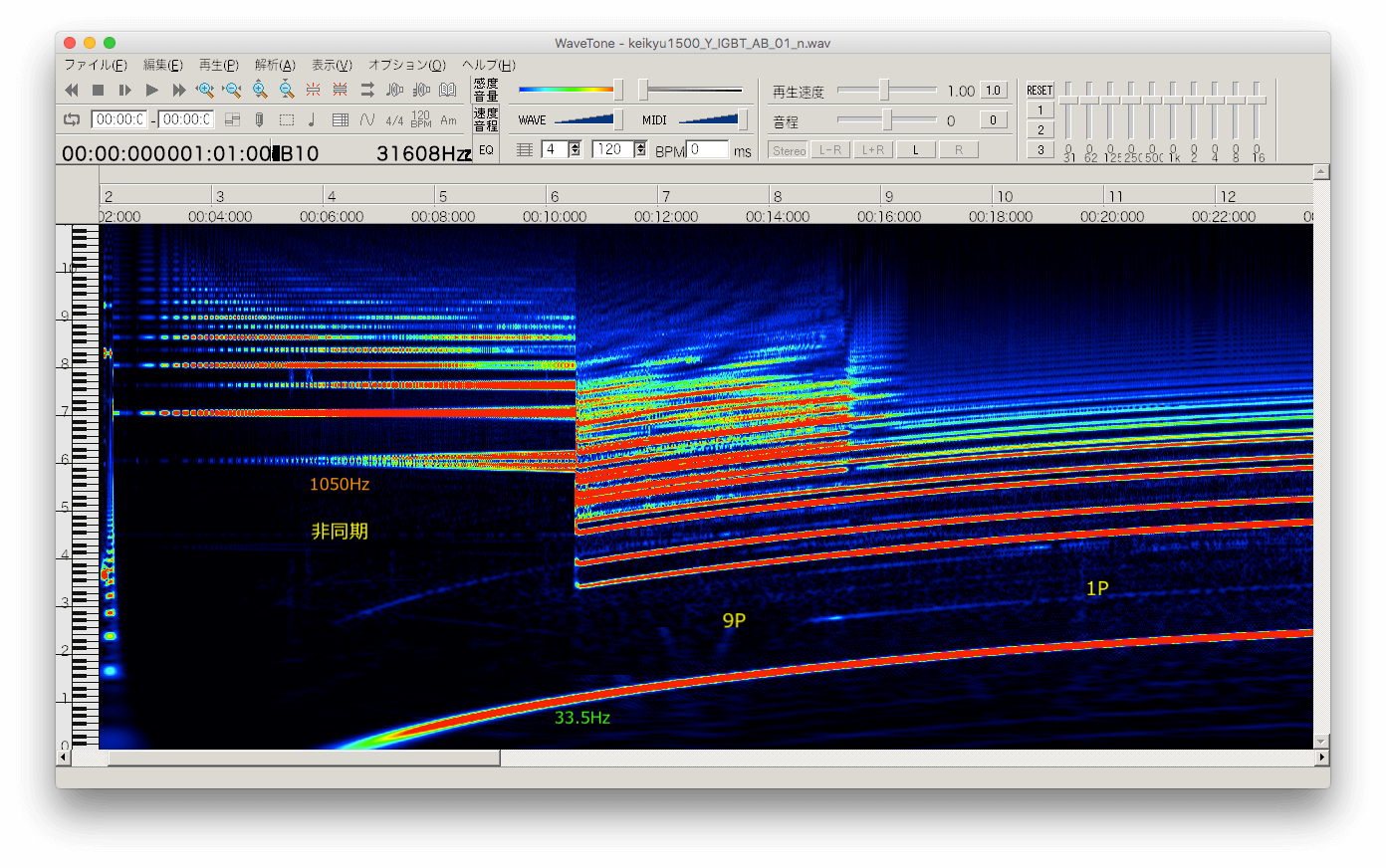

2007年に、同じく1500形界磁チョッパ車の更新用として登場した東洋IGBTの音です。2000年代後半の登場のため、Y2I-1Bグループの音となっています(2100形や新1000形含め現在京急の東洋Si-IGBT車にはY2I-1Bタイプしかありません)。上の三菱車と違い0km/h付近まで音が途切れませんが、かといってこれが純電気ブレーキに相当するものなのかは少々疑問ではあります。というのも、東洋の電気停止ブレーキの特徴として、停止間際にそれまで減衰していた非同期変調の音量が再び大きくなるというものがあるのですが、どうも京急の東洋IGBT車にはすべてそのような特徴がみられないのです。また、他社ですが京成3000形では純電気ブレーキ対応前でも、停止後ドアが開くタイミングまで非同期が鳴っていたそうで(音量増大はない)、京急で採用されている方式はむしろこちらに近いのかもしれません。ただ、いずれにせよ0km/h付近までは回生が効いているので、広く用いられている東洋流の電気停止ブレーキとは制御が異なっていても、広義の"電気停止ブレーキ"には含めても良いような気がします。

2100形

最終更新日:2022.12.31

2100形は1998年に2000形の後継として快特用に製造されました。海外製の部品を多数取り入れ、特に発車時に音階を鳴らすシーメンス製「ドレミファインバータ」は一躍有名となり、鉄道に興味のない人からでさえも認識された音となりました。ただ、残念ながらシーメンス製のインバータは2008年から置き換えが始まり、現在は全編成が東洋IGBTに換装されています。

機器更新車

音声ファイル

| VVVF | RG6008A-M(1C4M) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2008年 |

| パターン | Y2I-1B 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★★ 音質: ★ |

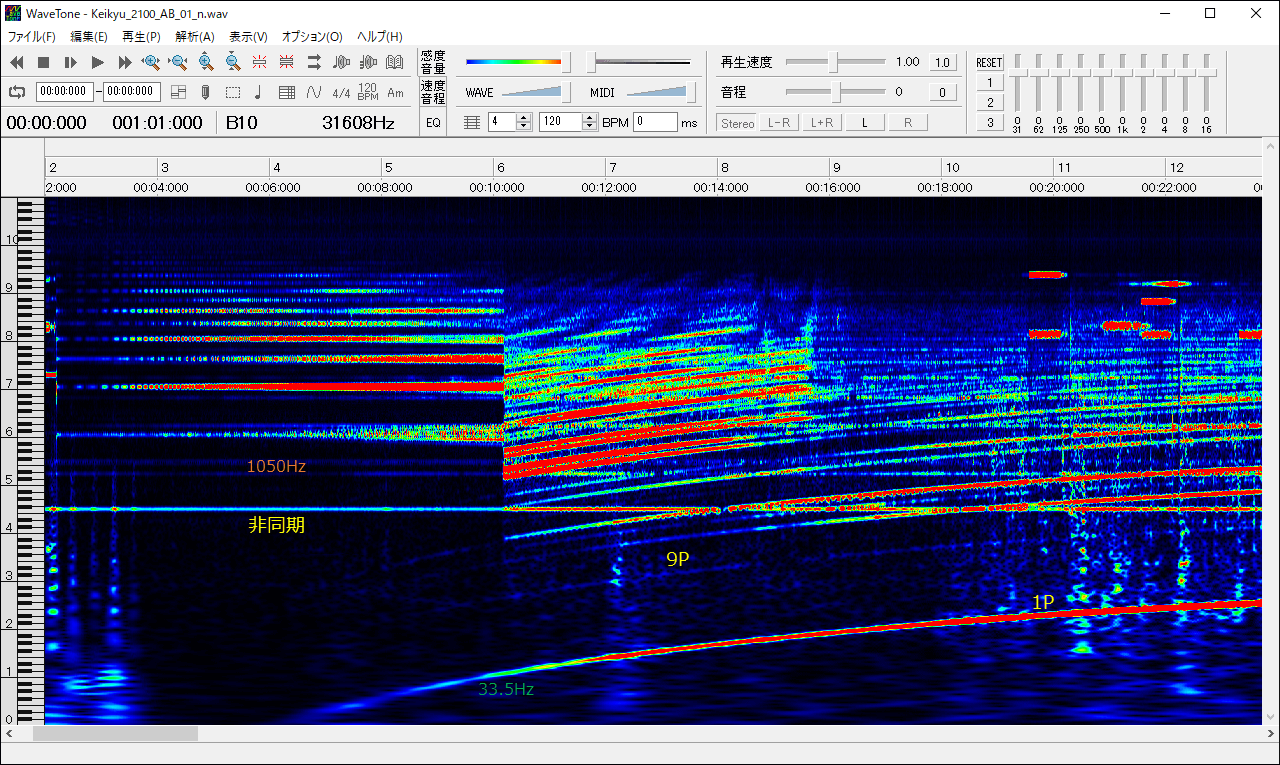

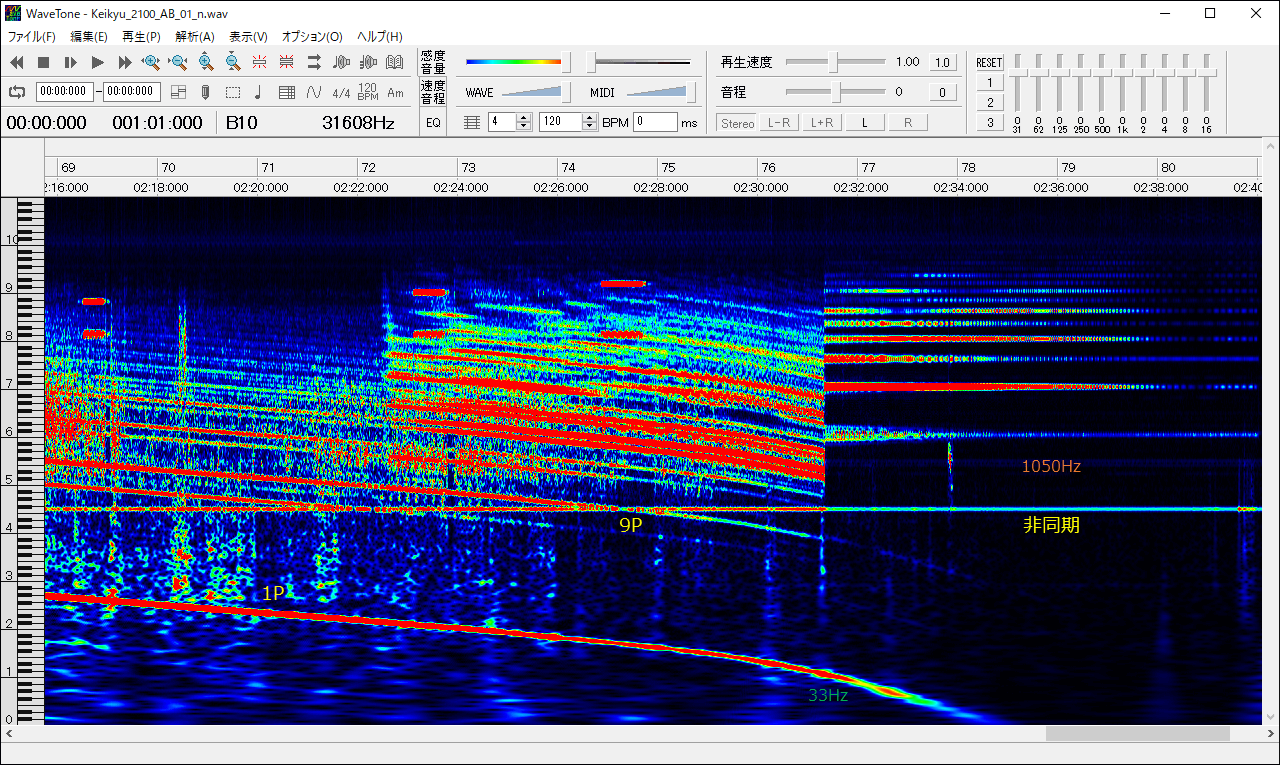

現在の2100形のVVVF音です。1500形(機器更新車)や新1000形(ステンレス車)とは主回路構成やモーターが異なるため別のVVVFが使用されていますが、基本的には同じPWMのパターンが採用されています。ただし、2100形は点検蓋こそあるものの、縁の幅が600形に比べさらに細められたためか、鮮明に録音することはより一層難しくなっています。

新1000形

最終更新日:2023.5.21

新1000形は2002年に登場しました。2次車まではアルミ車体に2100形譲りのドレミファインバータを搭載し、3~5次車は「歌わなく」なったもののシーメンス製のIGBT-VVVFを搭載していました。残念ながらこの形式から点検蓋が完全に廃止されてしまったため、シーメンスのパターンを綺麗にコイルで拾うことは難しくなっています。[1]

ところが、2007年の6次車からステンレス車体に変わったため、再び容易にコイルで録音できるようになりましたが、搭載機器も一転して国内製のものに回帰しました。1500形更新車の機器をベースとして8連には三菱製、4・6連には東洋製のIGBT-VVVFを搭載しています。

2015年に増備された1367編成では、京急で唯一PMSMを採用し、VVVFも東芝製となりました。また、8連車のVVVFに関しては、2016年度の1177編成から三菱製のフルSiC-MOSFETが用いられるようになりました。フルSiC車は長らく自社線以外での運用に就いていなかったのですが、2020年5月にようやく他社への直通が解禁されました。なお、この間数度PWMのパターンに変更が加えられています。

2021年には4連の1890番台が登場し、東洋製のハイブリッドSiCを搭載しています。この1890番台は1両あたりの重量制限のため、国内の車両としては珍しくVVVFインバータを中間T車に搭載しています。

[1]1033編成(最後のシーメンスGTO車)について、こちら(YouTube)に動画をアップロードいたしました。デハ1033の運転台後ろの側扉ドアレールにセンサを設置し、相電流由来の音を比較的明瞭に拾うことができました。加速時は高速域においてザラザラしたノイズがどうしても入ってしまいますが、減速時は非アルミ車と同じくらいにクリアな音を収録できる場合もあります。

三菱IGBT

音声ファイル

| VVVF | MAP-138-15V174/164A(1C4M2群) 三菱2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2007年 |

| パターン | 非同期-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

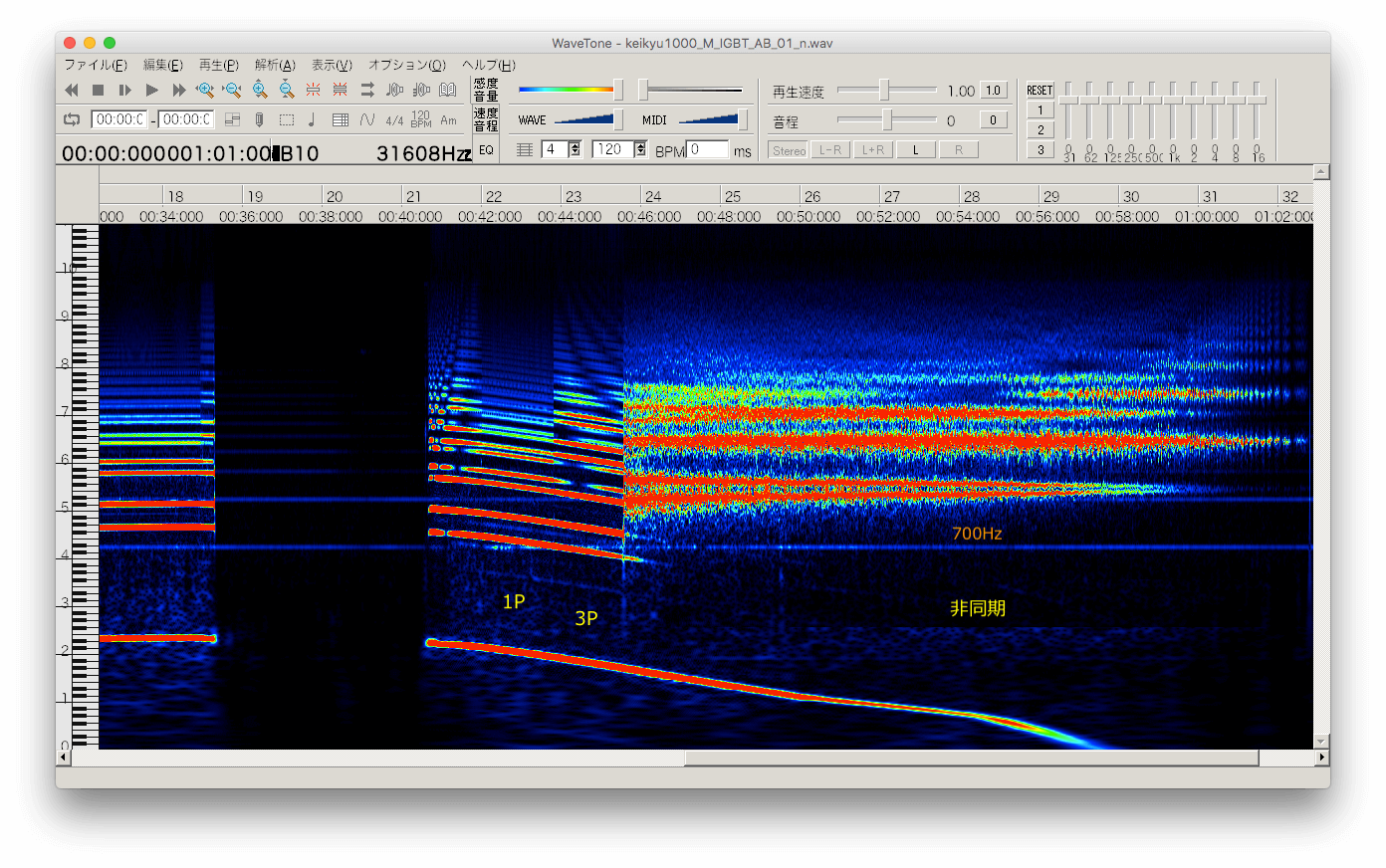

8連のうち、2007年登場の1073編成から2014年登場の1169編成までは、三菱2レベルIGBT-VVVFを搭載しています。機器は基本的に1500形に準じているはずなのですが、非同期キャリアは100Hz低い700Hzとなり(東京メトロ10000系や名古屋市交6000形更新車、阪神1000系・5550系と同じ)、また加速時に関しては3パルスの長さが長めに取られるようになりました。ただし、起動した瞬間は1500形と同じ周波数の音が鳴り、元は共通設計だったことが伺えます。

しばらくは1500形同様純電気ブレーキは搭載されませんでしたが、2013年登場の1161編成から採用となり、従来車も同様に改造されました。登場当初は京急独自のブレーキシステムに対応させることが難しかったのでしょうか…?(の割にそれ以前のシーメンスIGBTはすんなり対応させていましたね)

東洋IGBT

音声ファイル

音声ファイル

| VVVF | RG694B(orB1)-M(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2008年 |

| パターン | Y2I-1B 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

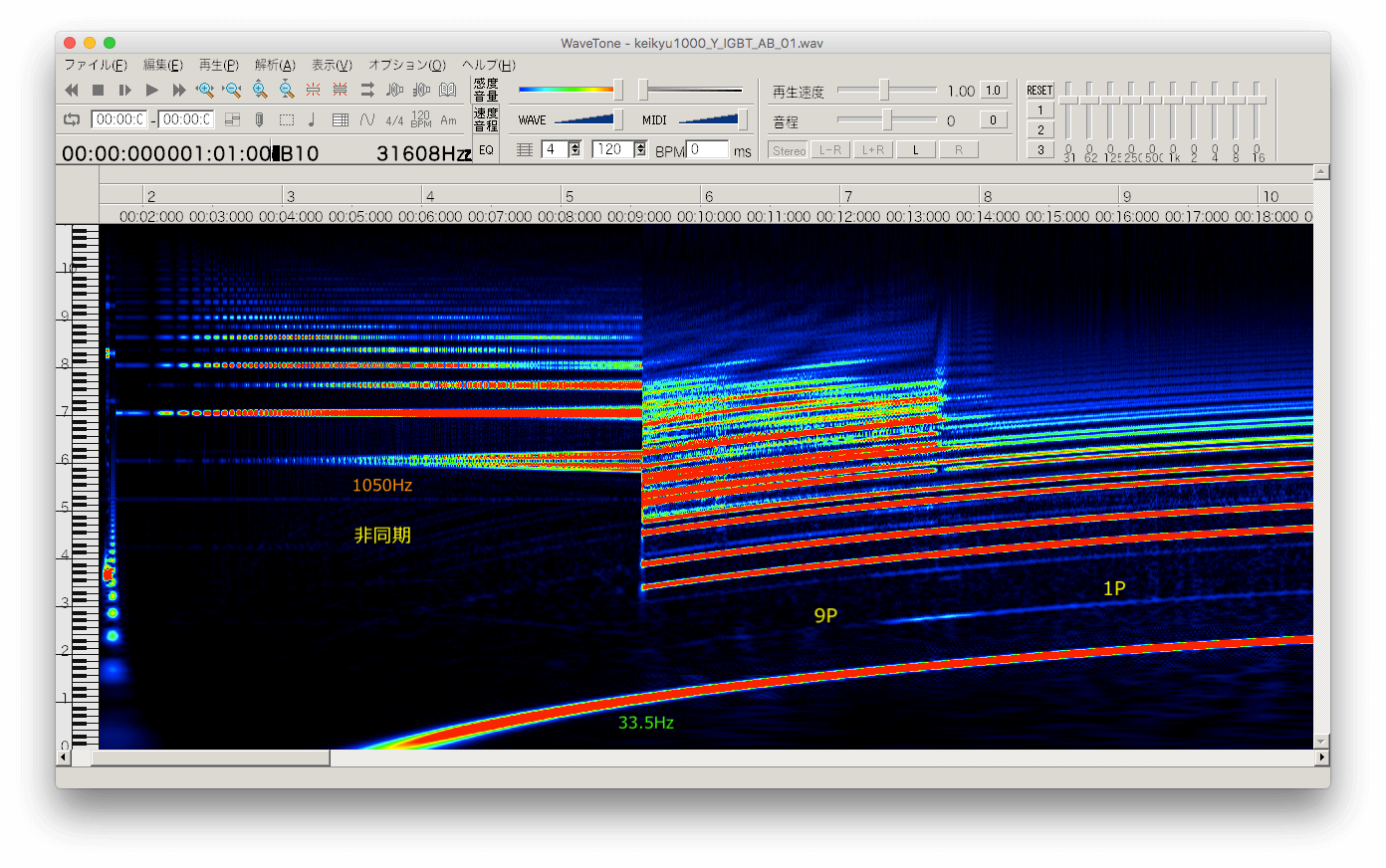

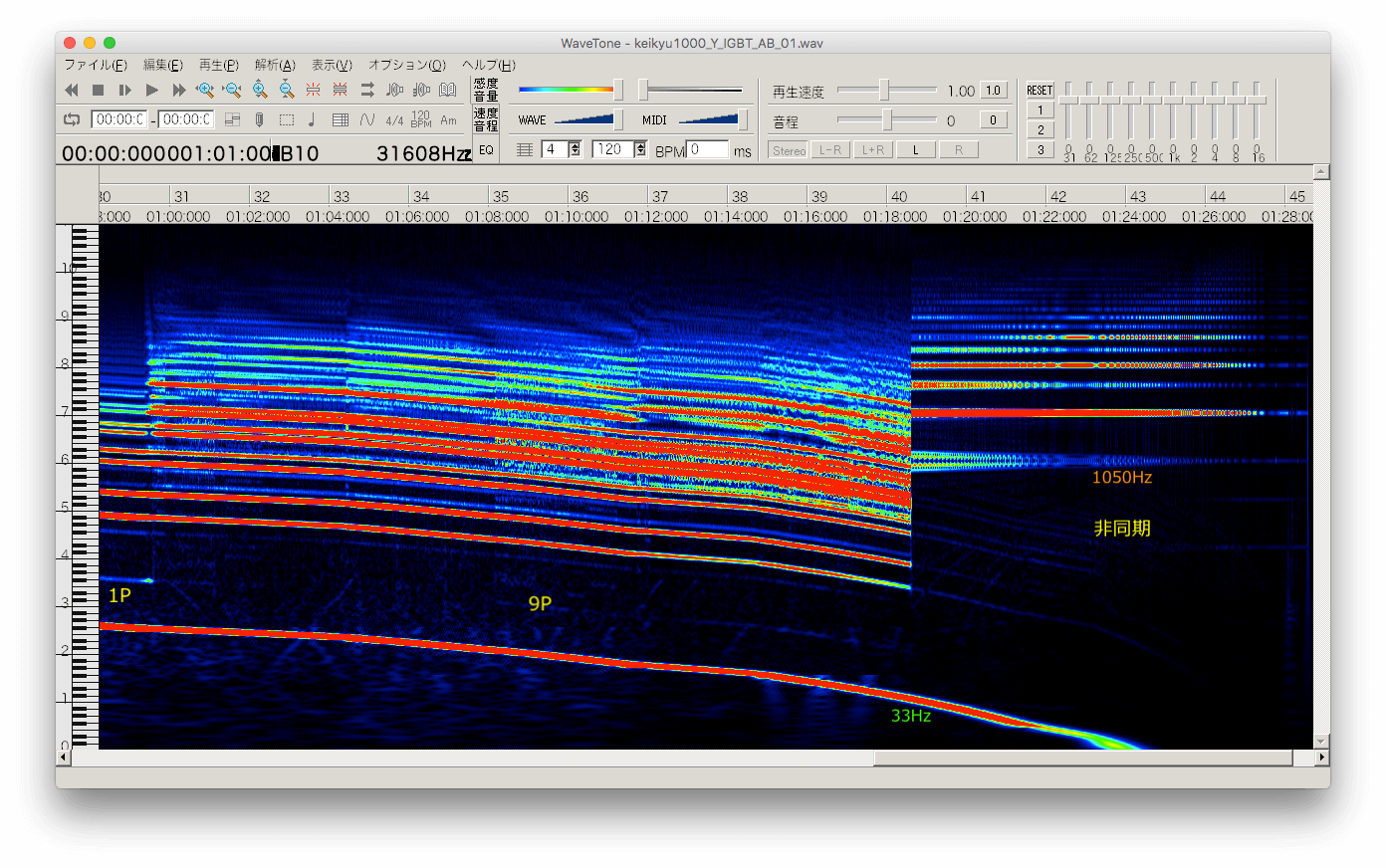

2008年からステンレス車にも4連が登場し、全M車となりましたが、その際ようやく東洋製の2レベルIGBT-VVVFが新1000形にも搭載されました。その後、1800番台や1600番台を含めた4・6連(PMSMの1367編成は除く)にもこの装置が採用されています。三菱製と異なり1500形のPWMのパターンがほぼそのまま用いられ、コイルで録音した音声には、せいぜい歯車比が違うことによるインバータ周波数が変化するスピードのわずかな差くらいしか表れません。

京急の東洋IGBTは減速時1パルスから9パルスに切り替わるインバータ周波数の振れ幅が大きく、低いときは60Hz台くらいにもなるため、普通運用でも減速時の1パルスが比較的容易に出現します。参考に1ファイル目では92Hz、2ファイル目では63Hzがその切替点となっています。また、東洋の9パルスは架線電圧変動等にかなり敏感であるため、2ファイル目では加速時の9パルス終了間際で1パルスとの行き来を何回か繰り返しています。なお、こちらも1500形同様当初から停止まで電制が効いているものの、やはり非同期の音量が減衰後大きくなることはありません。京急だけ例外的な処理をしているように思えますが、やはり空制含めたブレーキシステムが特殊なんですかね…?

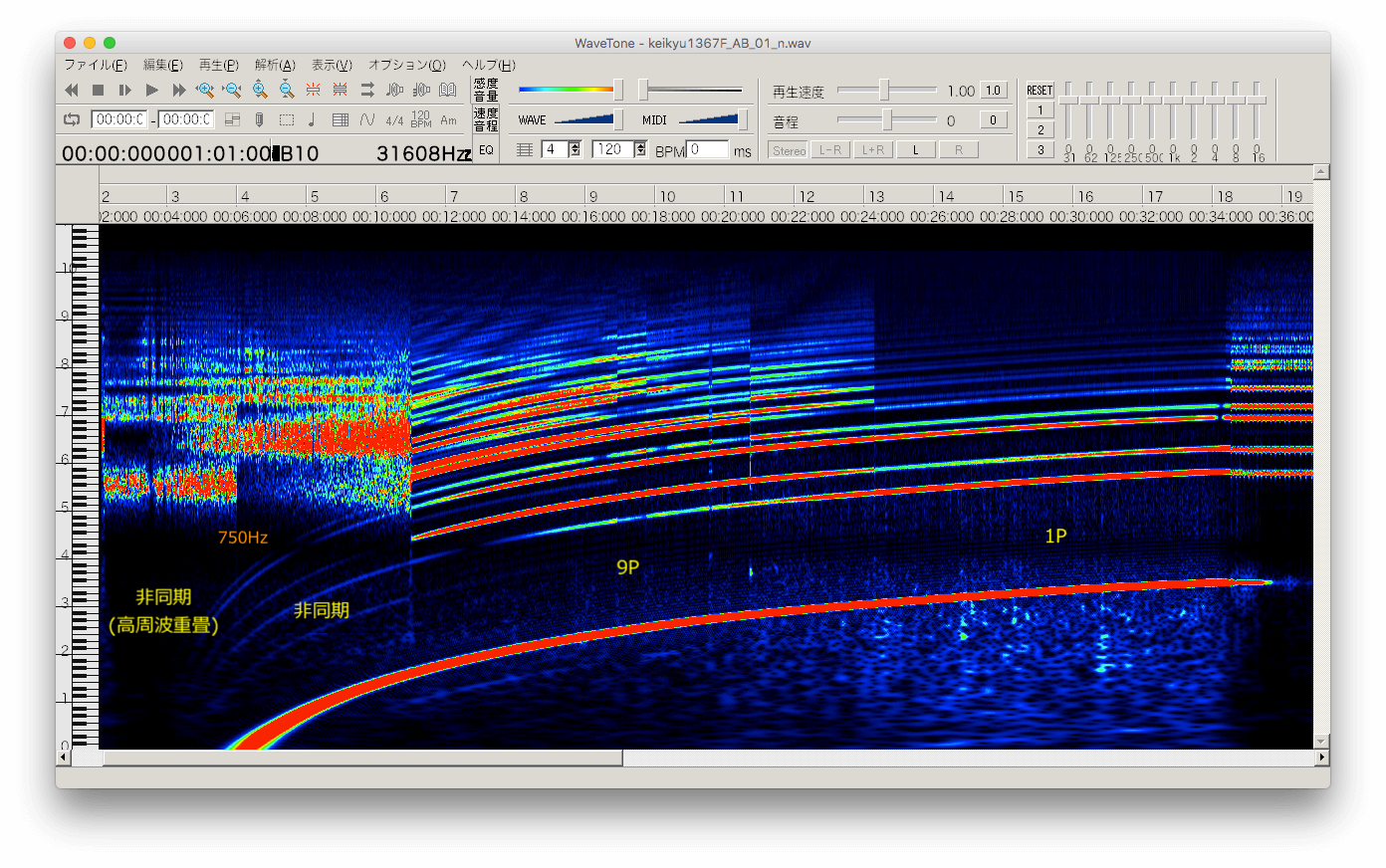

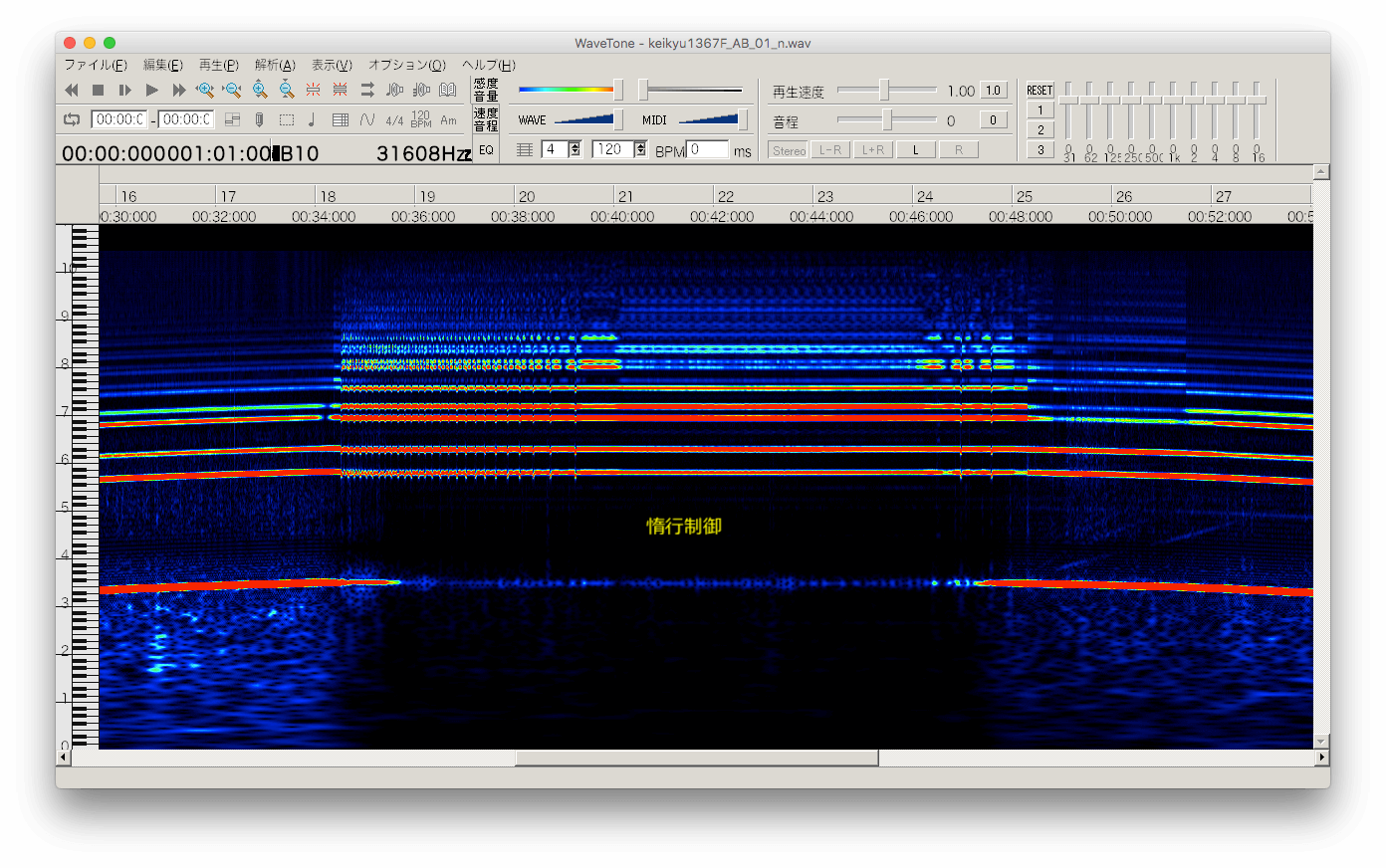

1367編成

音声ファイル

| VVVF | SVF102-G0(1C1M×4×2群) 東芝2レベルIGBT(DC1500V・6極PMSM) |

| 登場時期 | 2015年 |

| パターン | 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

2015年登場の1367編成は東芝IGBT-VVVFとPMSMを搭載しています。東芝はこれを量産型と位置付けているものの、現在までこの編成以外にPMSMは採用されておらず、6連も次の1601編成から再び東洋IGBT搭載となっています。

音はこの世代のPMSM用東芝IGBTの典型的なもので、750Hz・ランダム変調の非同期変調(最初の数秒間は高周波重畳込み)の後は複数種類の9パルス、そして1パルスが続きます。また、ある速度以上だとこのファイルのように惰行制御が行われます。惰行制御の始めでは周波数のぶれが繰り返し生じますが、段々とその周期が長くなりやがてなくなります。しかし、制動へ移行する際再びこのぶれが出現します。なお他の新1000形と違い個別制御となっており、隣の群との周波数差による音の干渉を避けるためにも、ユニット端の台車の中でも車端寄りモーター直上での収録をした方が良いでしょう。

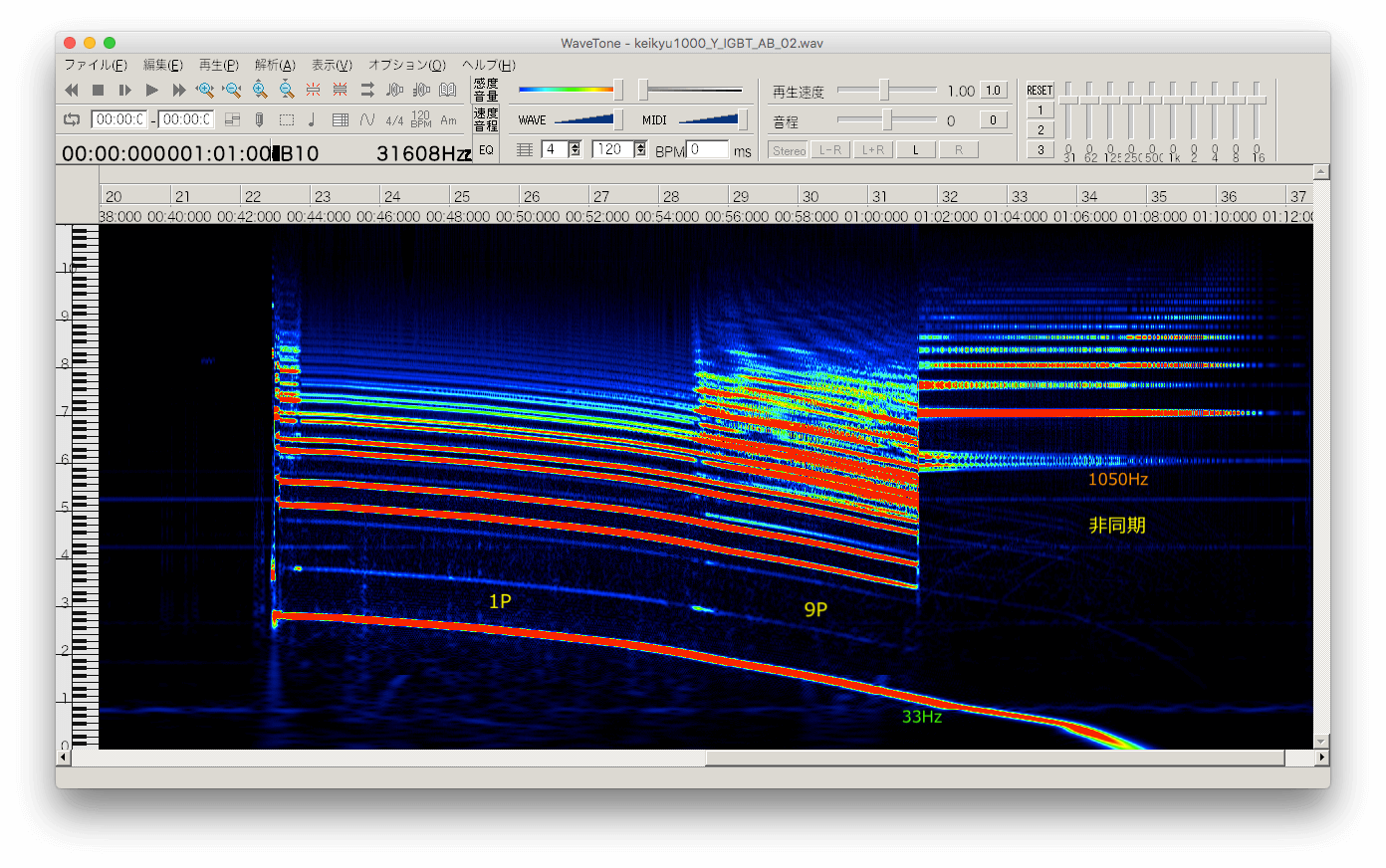

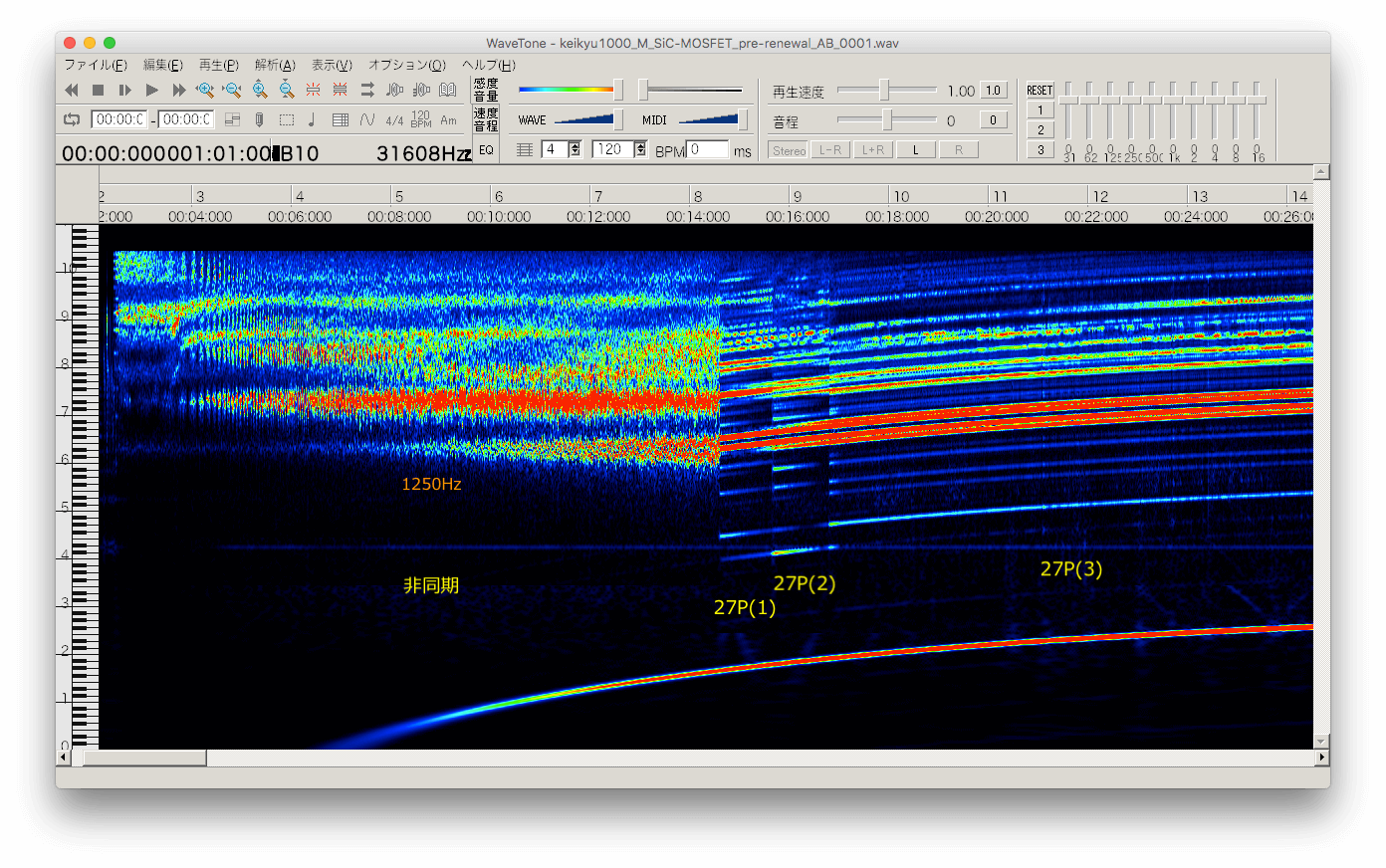

三菱フルSiC(ソフト更新前、消滅)

音声ファイル(加速)

| VVVF | MAP-198-15V295(1C4M2群) 三菱2レベルMOSFET(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2016年 |

| パターン | 非同期-27P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

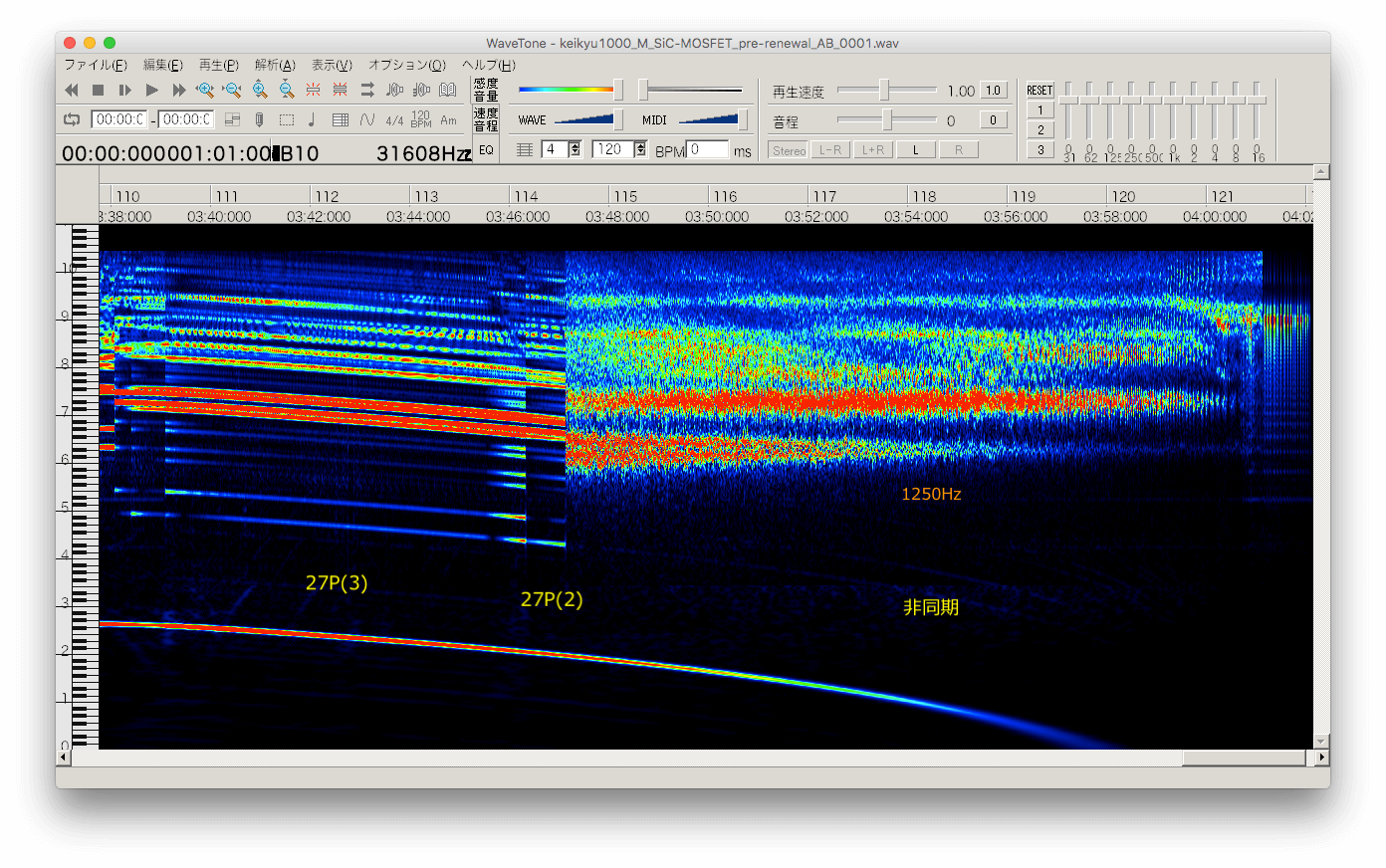

8連は2016年の1177編成からVVVFが三菱製のフルSiC-MOSFETに変更されました。2017年5月頃までは、このファイルのように、同社製振フルSiC-VVVFとしてはオーソドックスな1250Hzの非同期キャリアとなっていました。ただし、京急車の場合3段階ある27パルスのうち加速時非同期に続いて1段階目として現れるものが、減速時は現れず、2段階目からそのまま非同期に突入することが多いようです。この特徴は1回目のPWM変更後にも引き継がれますが、ブレーキが緩いとき等はこの1段階目が現れることもあったようです。

三菱フルSiC(ソフト更新後、消滅)

音声ファイル

| VVVF | MAP-198-15V294(1C4M2群) 三菱2レベルMOSFET(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2017年(ソフト) |

| パターン | 非同期-27P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

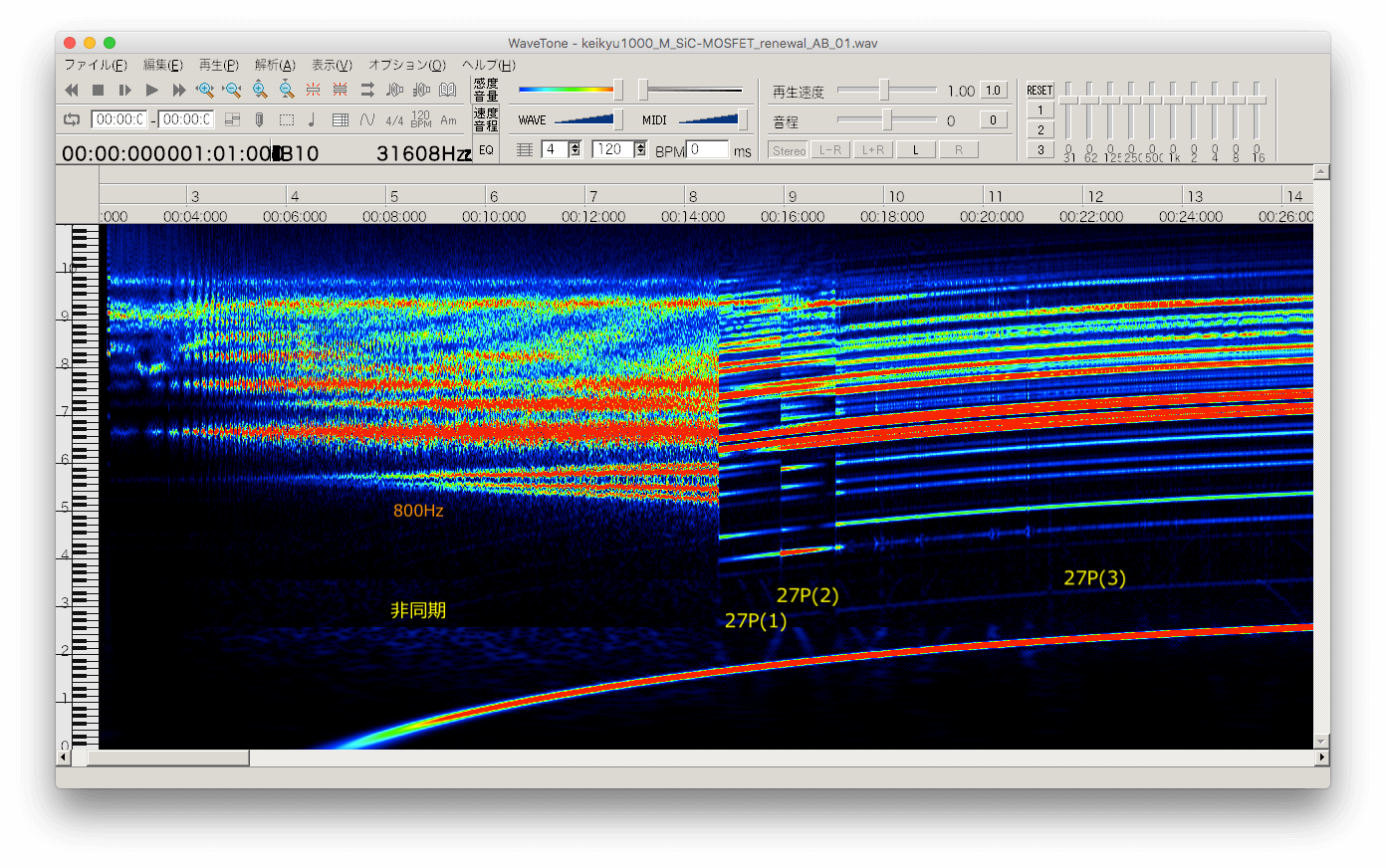

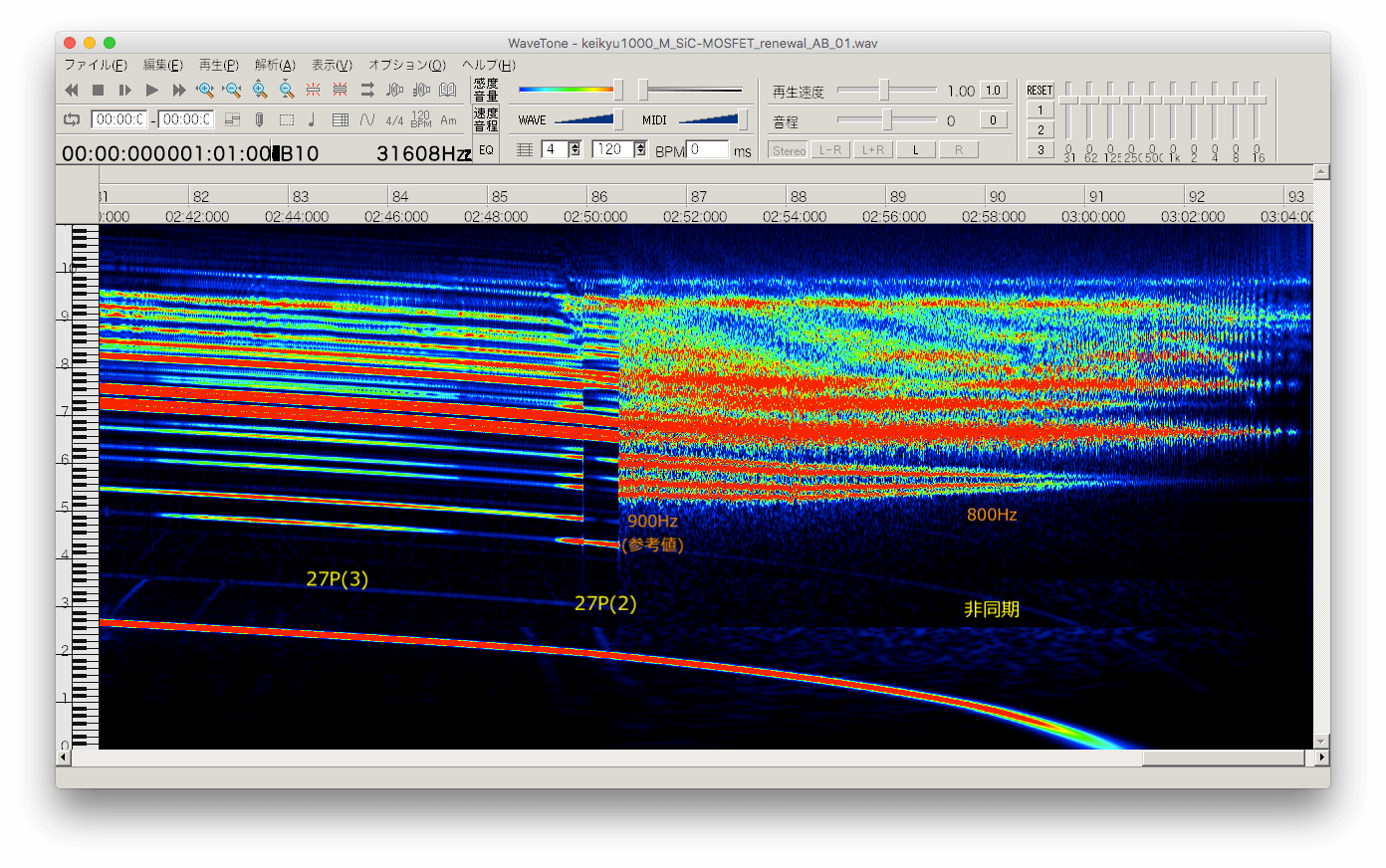

2017年5月頃より1178号車の非同期キャリアが1両だけ試験的に変更され、その後すべての三菱SiC車に同様の改造が施されました。非同期キャリアは800Hzとなり、結果として1500形の高さに回帰することになりました。ただし、減速時のみ約900Hzから800Hzに下がるフェーズがあります。

おそらく、他社線内での誘導障害対策としてこのソフト更新は行われたのでしょうけど、次に掲載している音に変わるまで直通運用に充当することはなかったと思われます。

三菱フルSiC(ソフト再更新後)

| VVVF | MAP-198-15V294(1C4M2群) 三菱2レベルMOSFET(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2020年頃?(ソフト) |

| パターン | 非同期-27P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

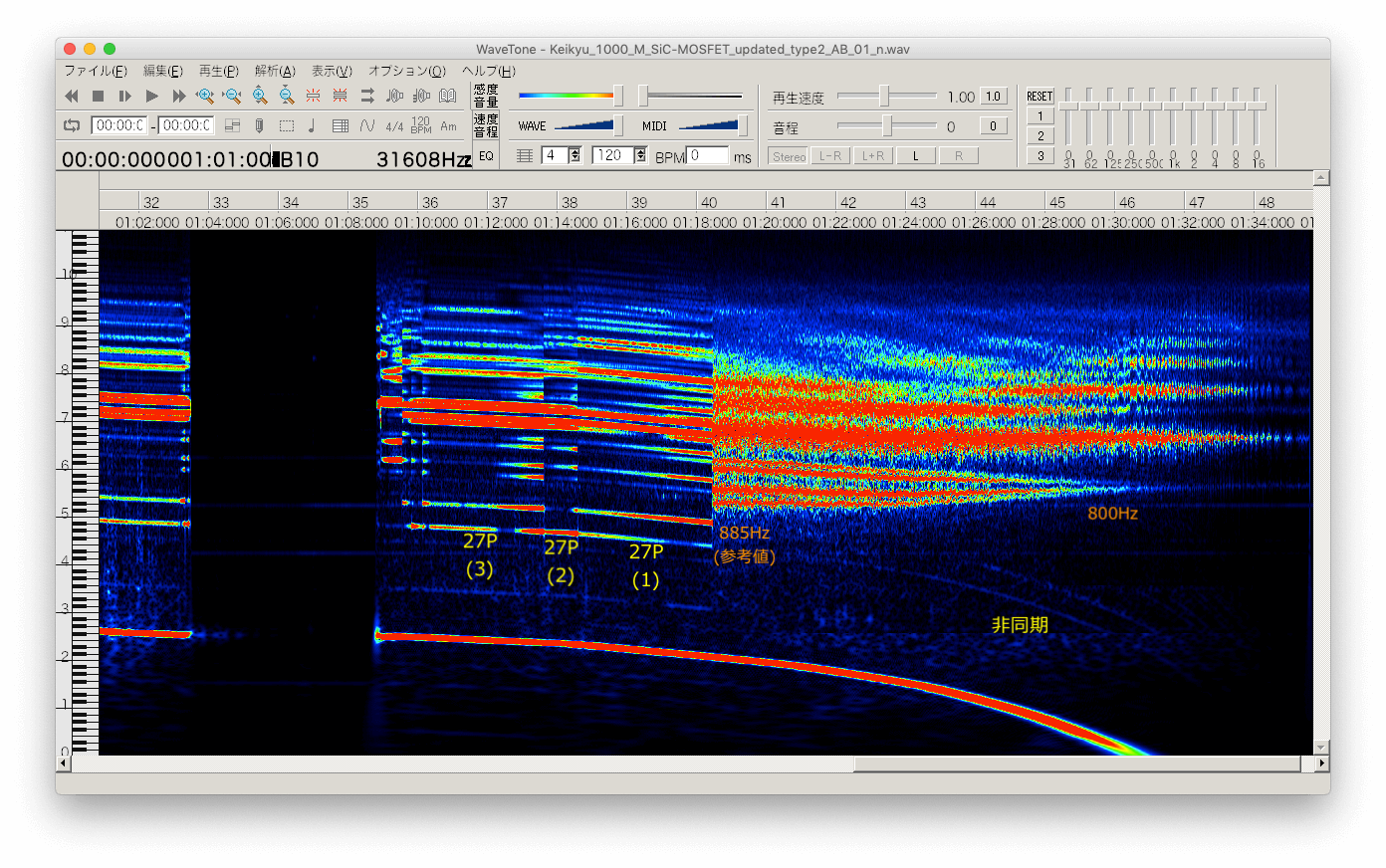

泉岳寺以北への直通解禁後、2020年10月に収録した音です。誘導障害対策として行った調整のうちの一つかもしれませんが、加速時・減速時とも上のパターンと比べ、非同期と27パルスの切替タイミングがやや低速寄りとなったようです。その結果、加速時は過変調していない、文字通り27個のパルスを出力する27パルスモードが新たに出現しています(便宜上解析画像では"27P(0)"と表記しています)。三菱製SiC車でこれが見られる車種は他に小田急3000形更新車があります(ただし新1000形と違って減速時のみ)。コイルで録っていると次の段階(過変調でパルス数が17になる、"27P(1)"の段)へと切り替わる時に結構音が響きます。一方で、減速時は今まで出現しにくかったこの"27P(1)"が、比較的容易に現れるようになりました。

1890番台

音声ファイル

| VVVF | RG6048A-M(1C4M) 東洋2レベルIGBT(ハイブリッドSiC)(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2021年 |

| パターン | Y2I-1D 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

1890番台のVVVF音です。非同期変調と同期変調の切替点のインバータ周波数について、加速時は近年の東洋らしく36.5Hzとなっています。一方で減速時は33Hzとなっており、8~19次車の東洋IGBT車とほぼ同じタイミングのようです。例外的な設定のようにも思えますが、先にハイブリッドSiCを採用した京成3100形でも同様となっております。この組み合わせが今後の東洋の標準となる可能性ももしかしたらあるかもしれませんね。

Copyright(C) 荏原急行 All rights reserved.