京成電鉄・北総鉄道・千葉ニュータウン鉄道

傾向と対策

京成グループ(1号線直通系統)の車両の場合、VVVF制御の通勤車はすべてステンレスで製造され、しかも一形式の製造期間が長く多種類のVVVFを採用している訳ではないので、比較的容易に大多数の編成に搭載されている音の収録は可能です。ただし、3700形も3000形もソフト更新車とソフト未更新車が混在しており、少し気づきづらいので事前の情報確認が必要になります。なお、AE形についてはアルミ車体なので一見録れなさそうですが、実は東武50000系列等と同じような要領で収録が可能だったりします。

3700形ファミリー(3700形・7300形・9100形・9800形)

最終更新日:2022.12.31

京成3700形は1991年に登場し、その後2002年までに8連15本・6連2本が製造されました。前年登場のAE100形同様、東洋電機製造のGTO-VVVF(1C8M制御)を搭載しています。その後、姉妹車である北総7300形や、特徴的な車体の旧公団(現千葉ニュータウン鉄道)9100形、さらに3600形VVVF化改造車にも同様の足回りが採用されました。現在、3700形のうち3本は北総、1本は千葉NTへリースされ、それぞれ7808・7828・7838編成、9808編成を名乗っています。

2010年の成田スカイアクセス線開通前、当時の京成車8連(現3748・7828・7838・9808編成含む)と何故か7808編成は120km/h対応のため、VVVFのソフト更新が行われました。その他の編成には施行されなかったため、現在は未更新・更新の2タイプの音を聴くことができます。なお、3848編成は8連ですが、どういう理由かソフト更新は1ユニットのみに留まっています。

ソフト未更新車

音声ファイル

| VVVF | RG633A-M(1C8M) 東洋2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1991年 |

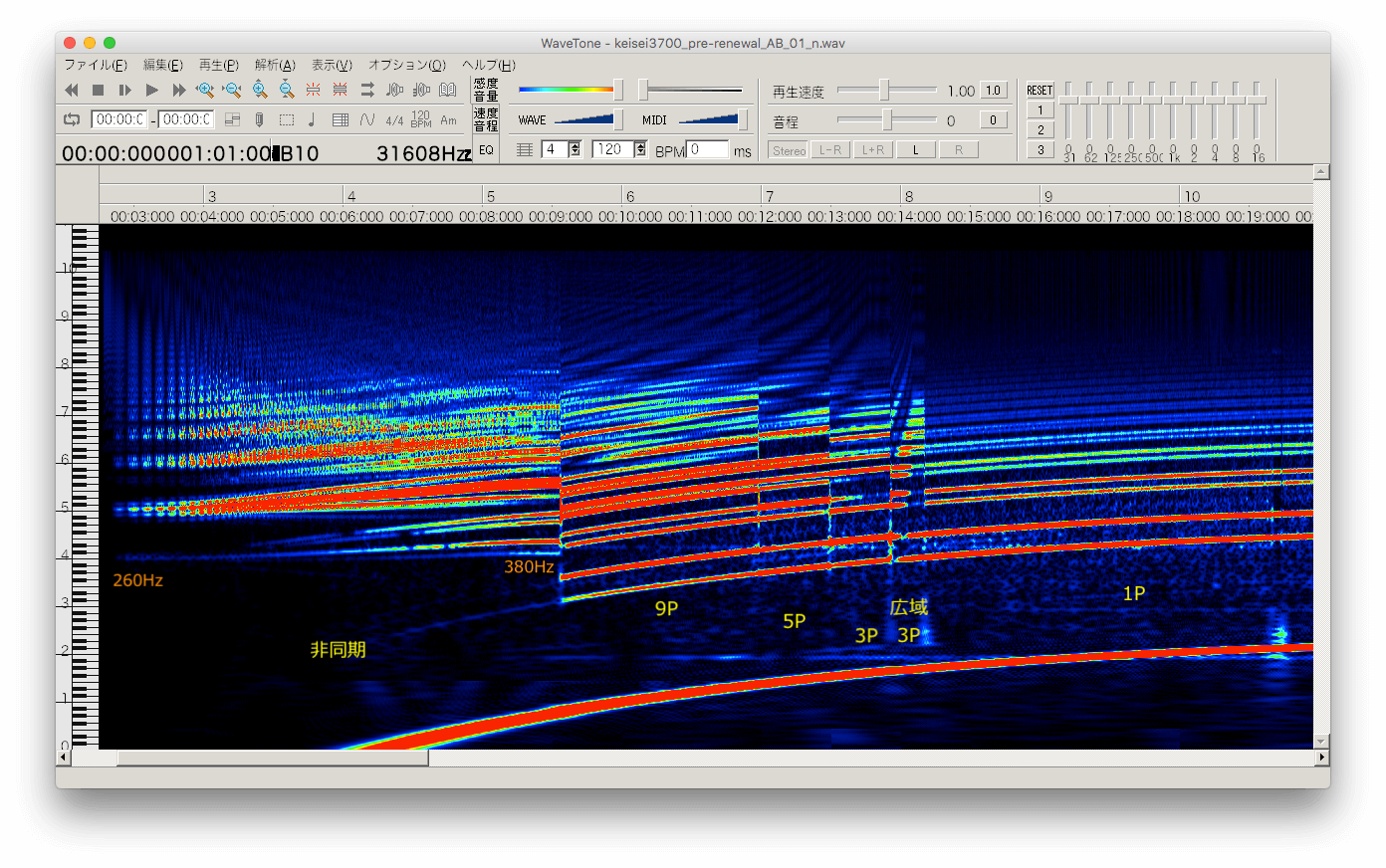

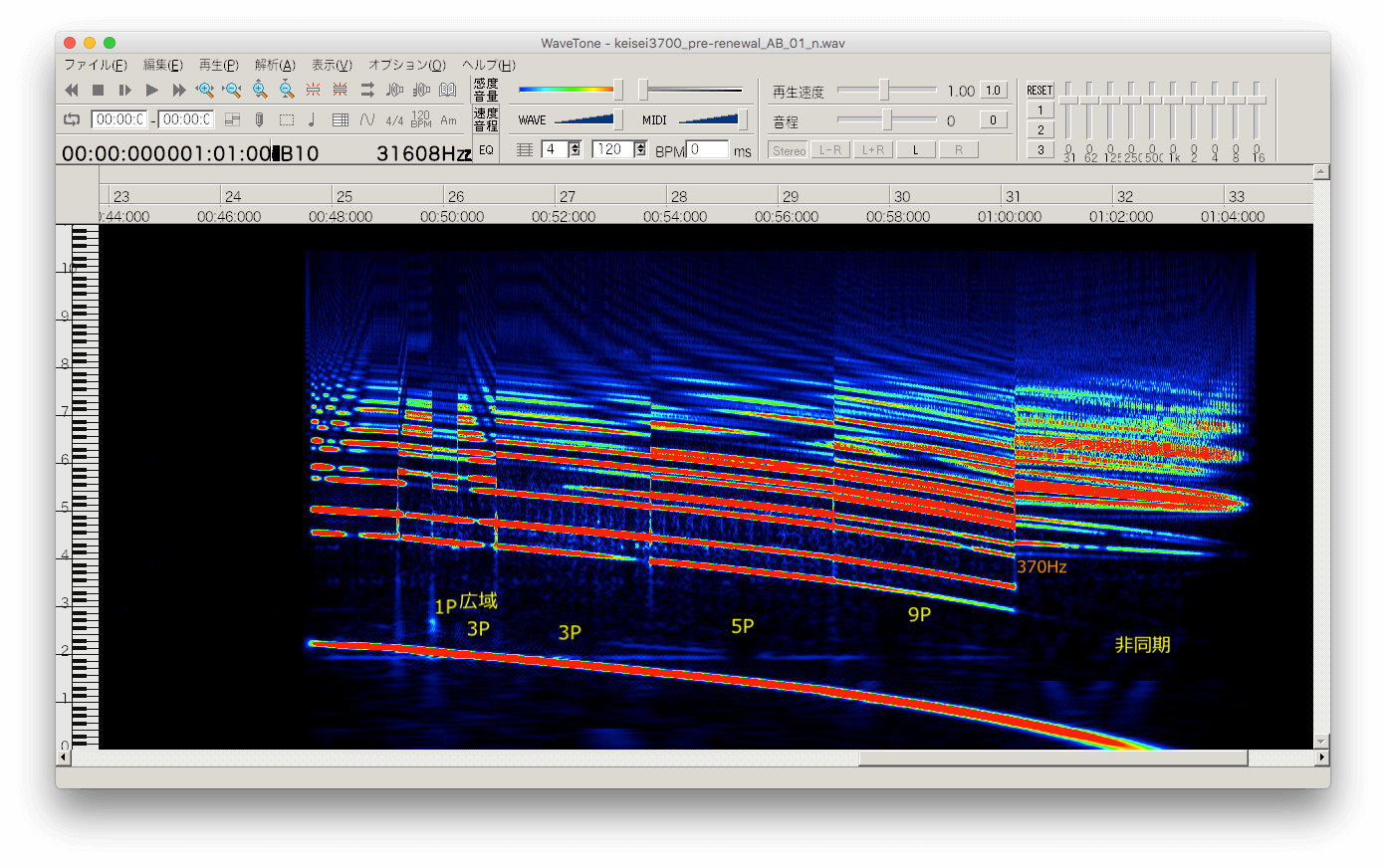

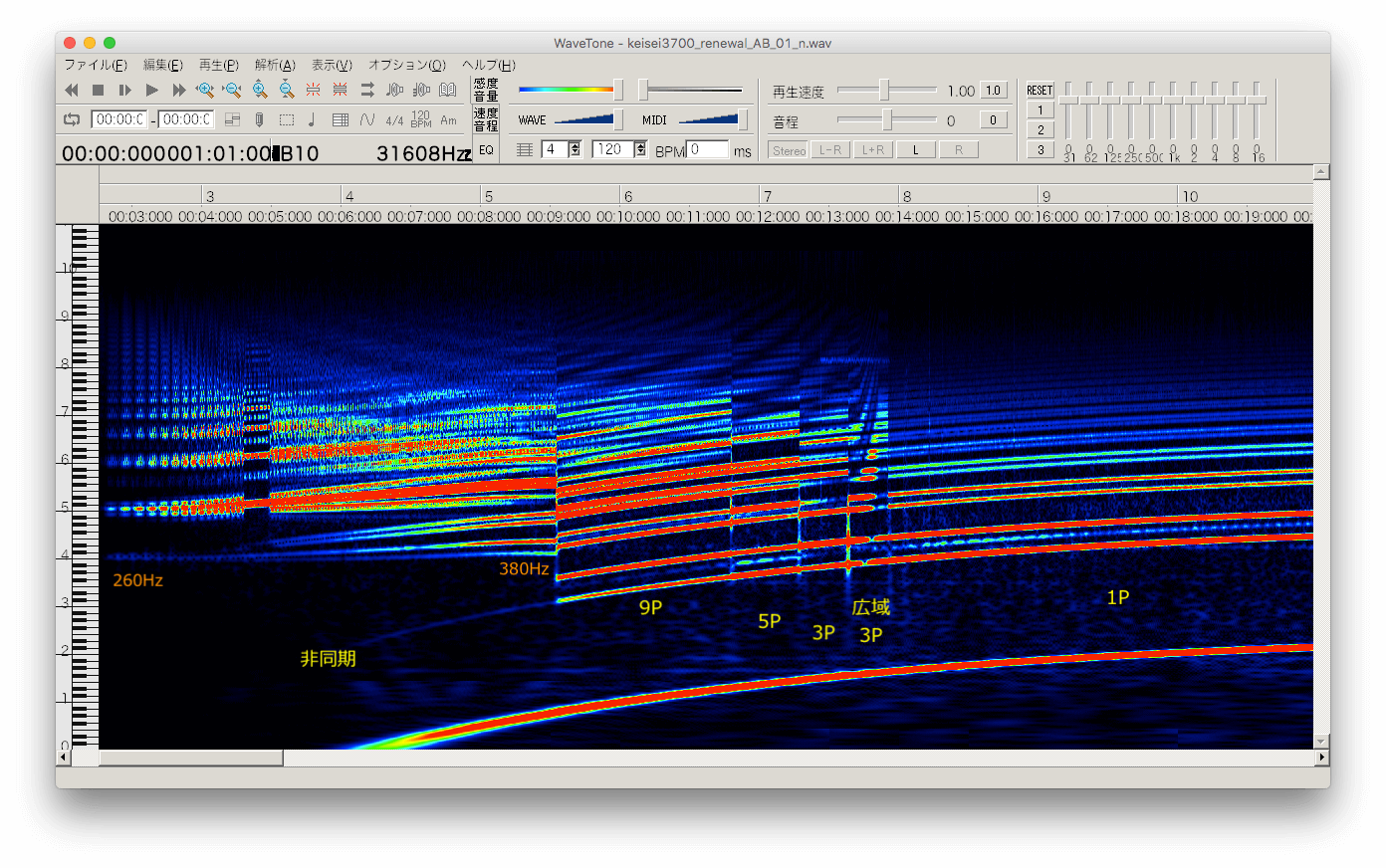

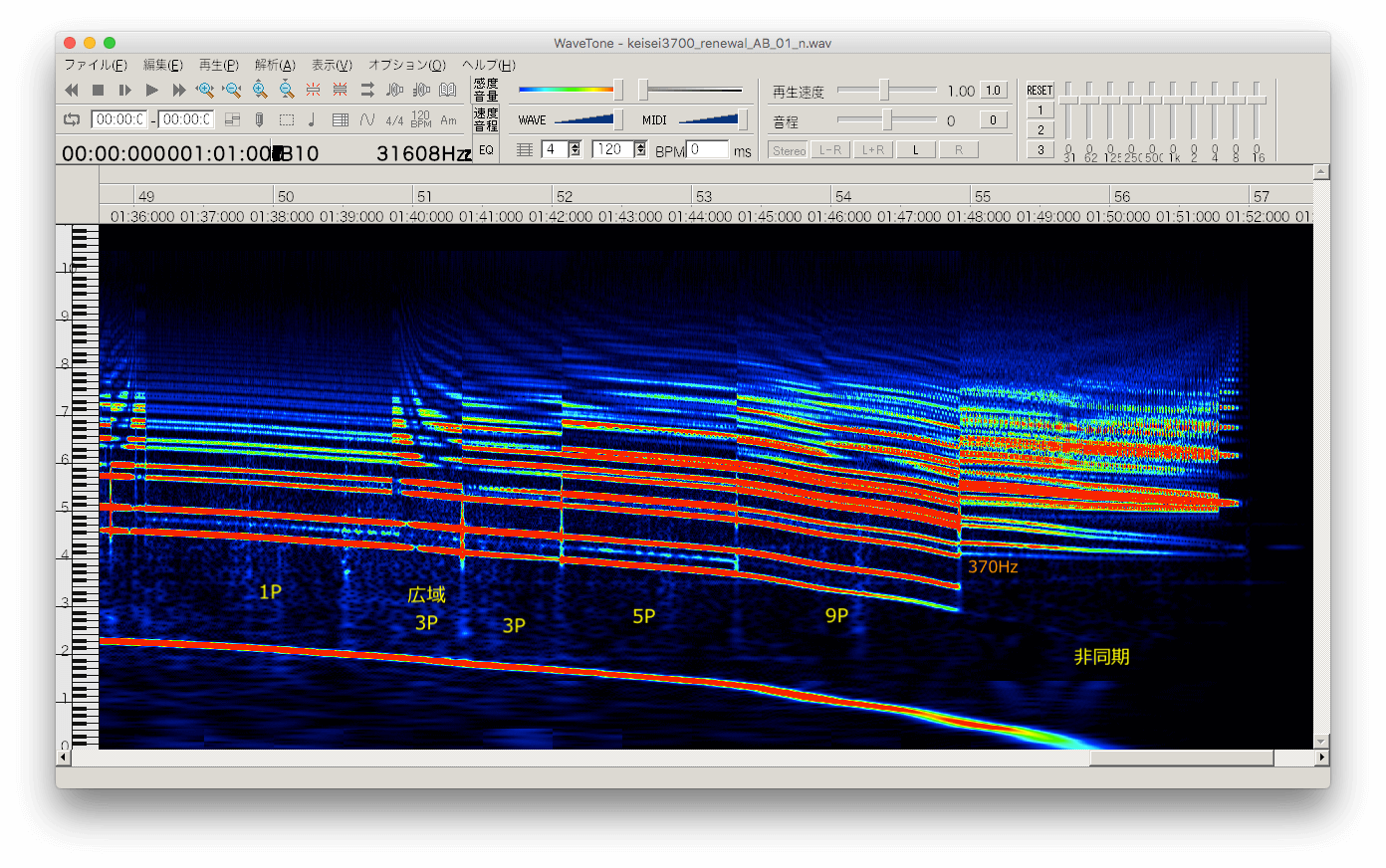

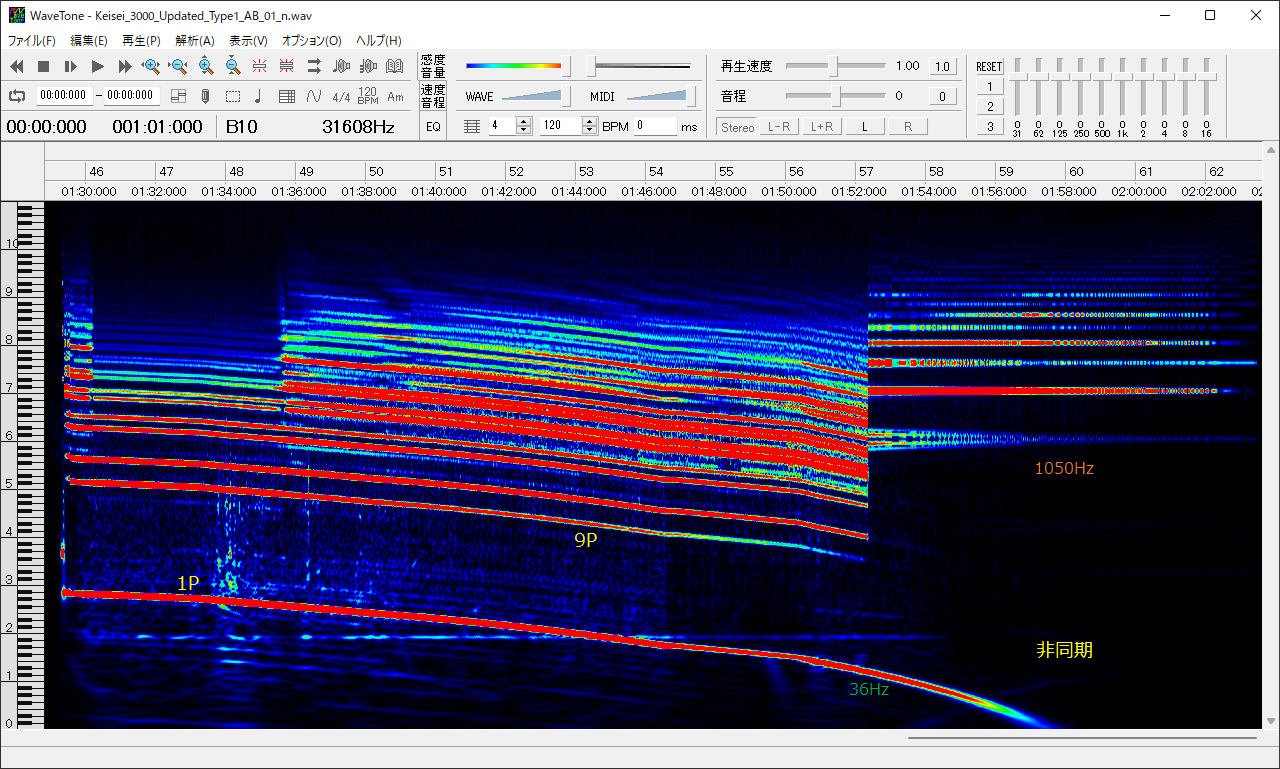

| パターン | Y2G-3B 非同期-9P-5P-3P-広域3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

3700形の6連車(元8連の3748編成を除く)と、北総・千葉NTの新製車である7308・7318編成、9108~9128編成、さらに8連車である3848編成のうち3842-3841ユニット・3844-3845ユニットが該当します。非同期変調に関しては東急1000系1C8M車同様、スペクトル拡散が最後まで続いております。また、3パルスが長い分広域3パルスが短く、こちらは京阪車にもみられる特徴となっています。

3000形ファミリー(3000形・7500形・9200形)

最終更新日:2023.2.19

京成3000形は2003年に登場しました。3000形は京成グループの新たな標準車両として位置付けられており、ほぼ同一の車体で2005年に新京成N800形(別ページで解説)、2006年に北総7500形、2013年に千葉NT9200形が登場しました。これらは全て東洋電機製造の2レベルIGBT-VVVFを採用しており、その間PWM制御の仕様が幾度か変更されています。

2016年から3003-7・8ユニットでハイブリッドSiCを用いた新型装置の試験が行われていました。長きに渡る試験の結果は、2019年度に登場した後継の3100形に反映されました。その後も搭載が続いていたものの、2020年6月には元の装置(ただしソフト更新済)に戻されました。

ソフト未更新車・前期タイプ(消滅)

音声ファイル

| VVVF | RG681A(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2003年 |

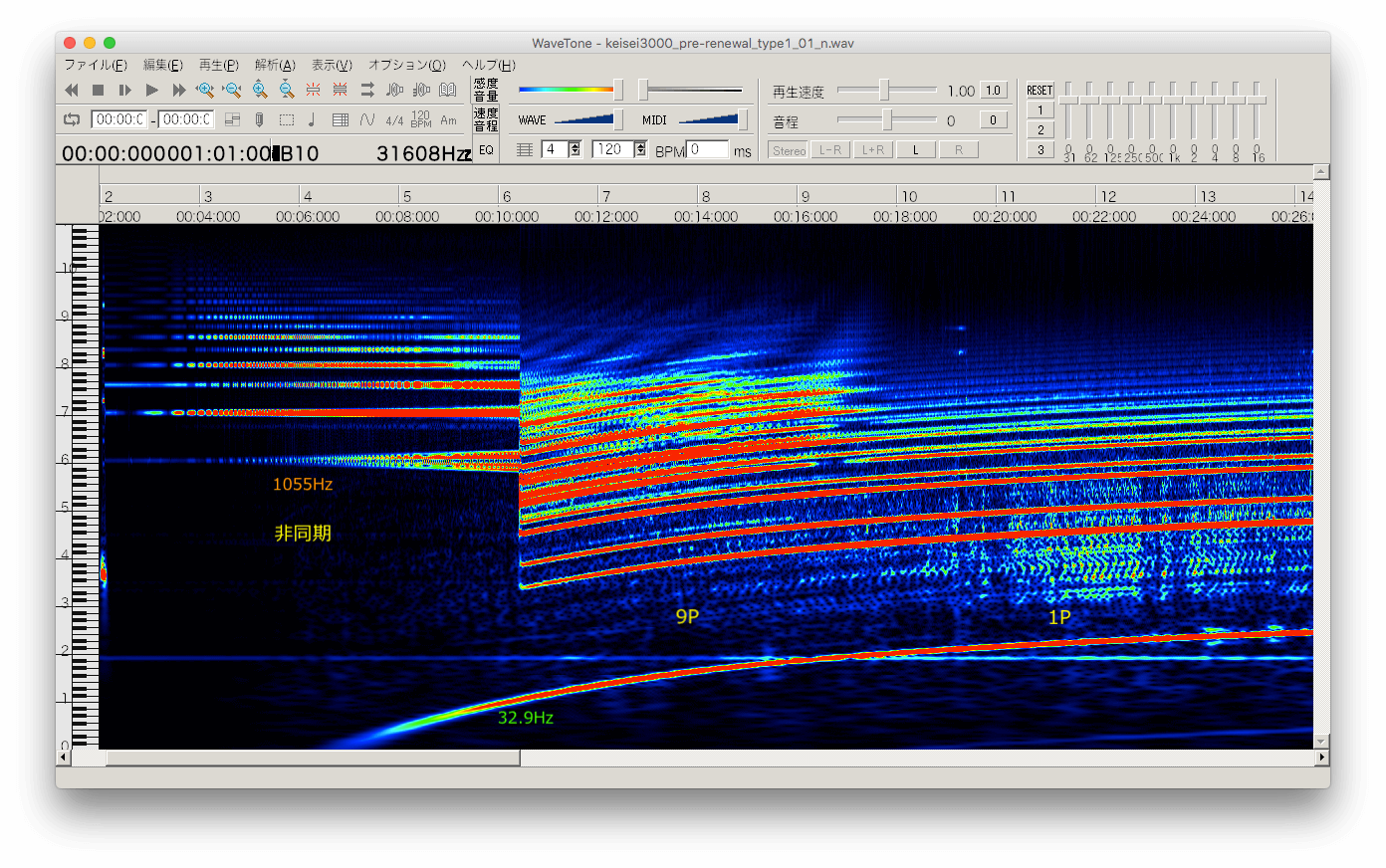

| パターン | Y2I-1A 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

初期の編成が該当していました。もっとも、登場当時は電気停止ブレーキがついていなかったのですが、それでもほぼ停止直前まで効いていたみたいです。電気停止ブレーキ適用後は停止間際に音量が大きくなり、停止後ドアが開く位のタイミングまでモーターに通電していました(次の後期タイプも同様)。このタイプでは非同期~同期切替時のインバータ周波数が加速時は約32.9Hz、減速時は約30.2Hzとなっております。後にほぼ全車に対し後述のソフト更新が行われましたが、3003編成のインバータ試験車ではない方のユニット(3003-1・2)には試験が終わる2020年までこの音が適用されていました。

ソフト未更新車・後期タイプ(消滅)

音声ファイル

| VVVF | RG681A(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2005~6年(ソフト) |

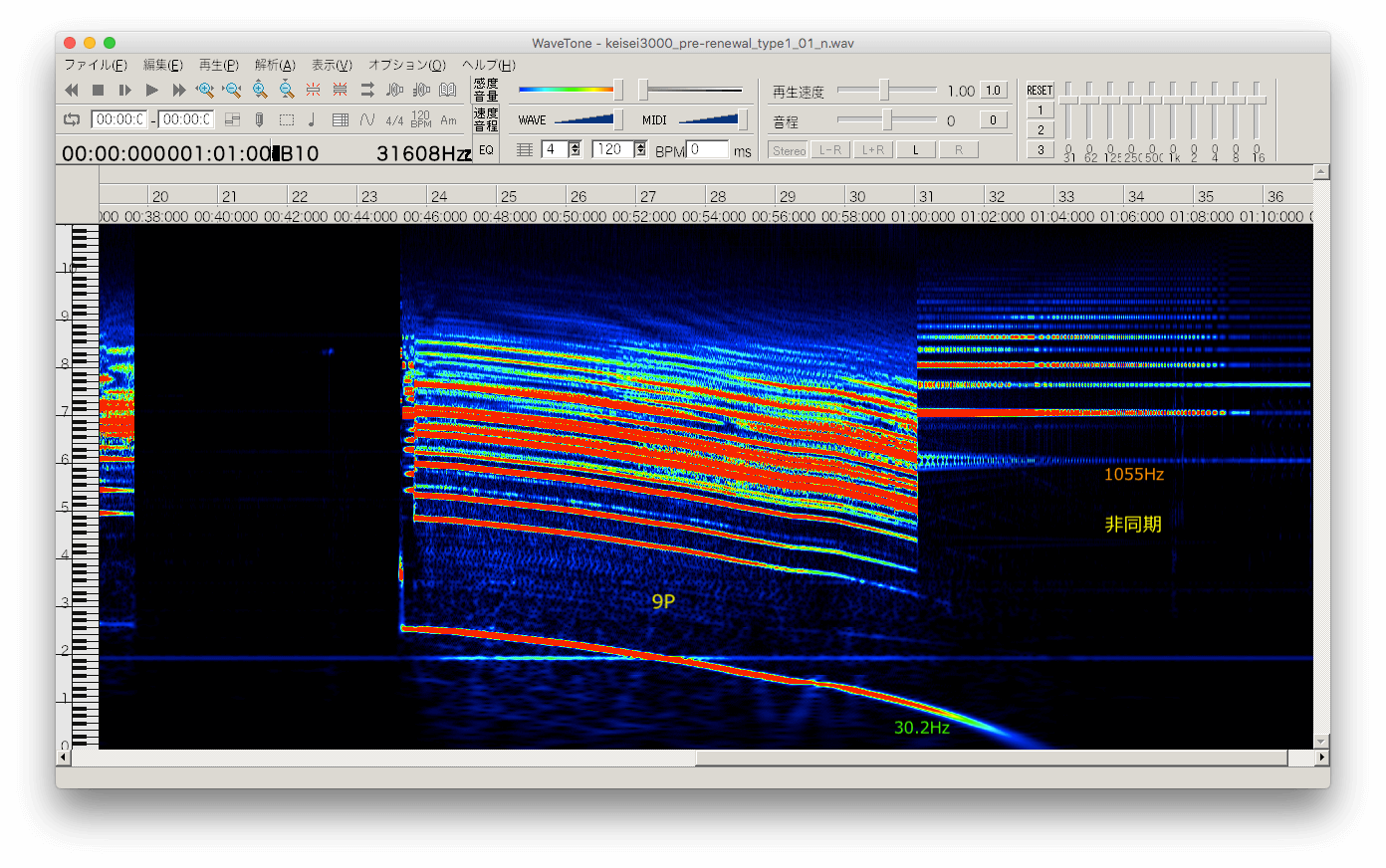

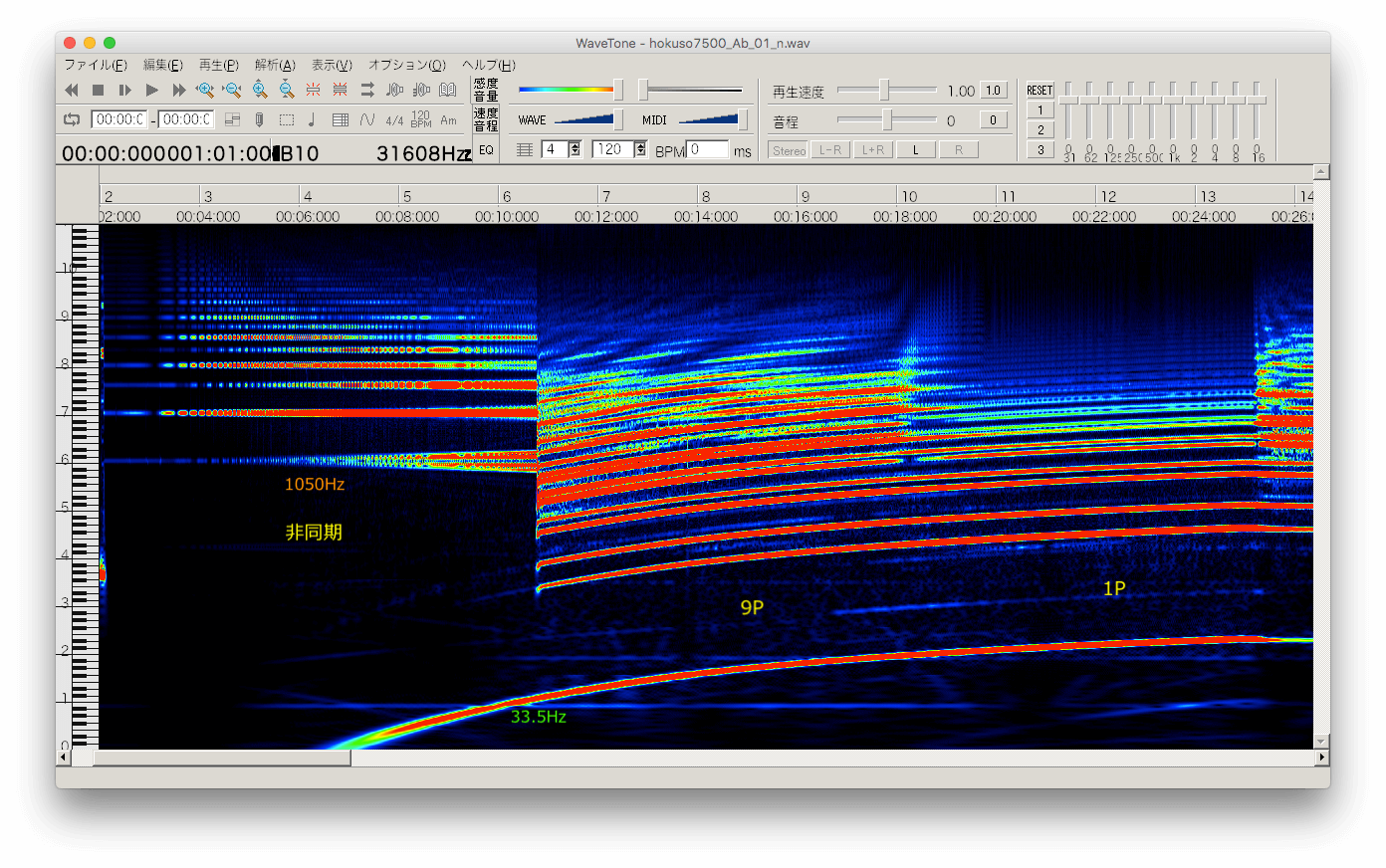

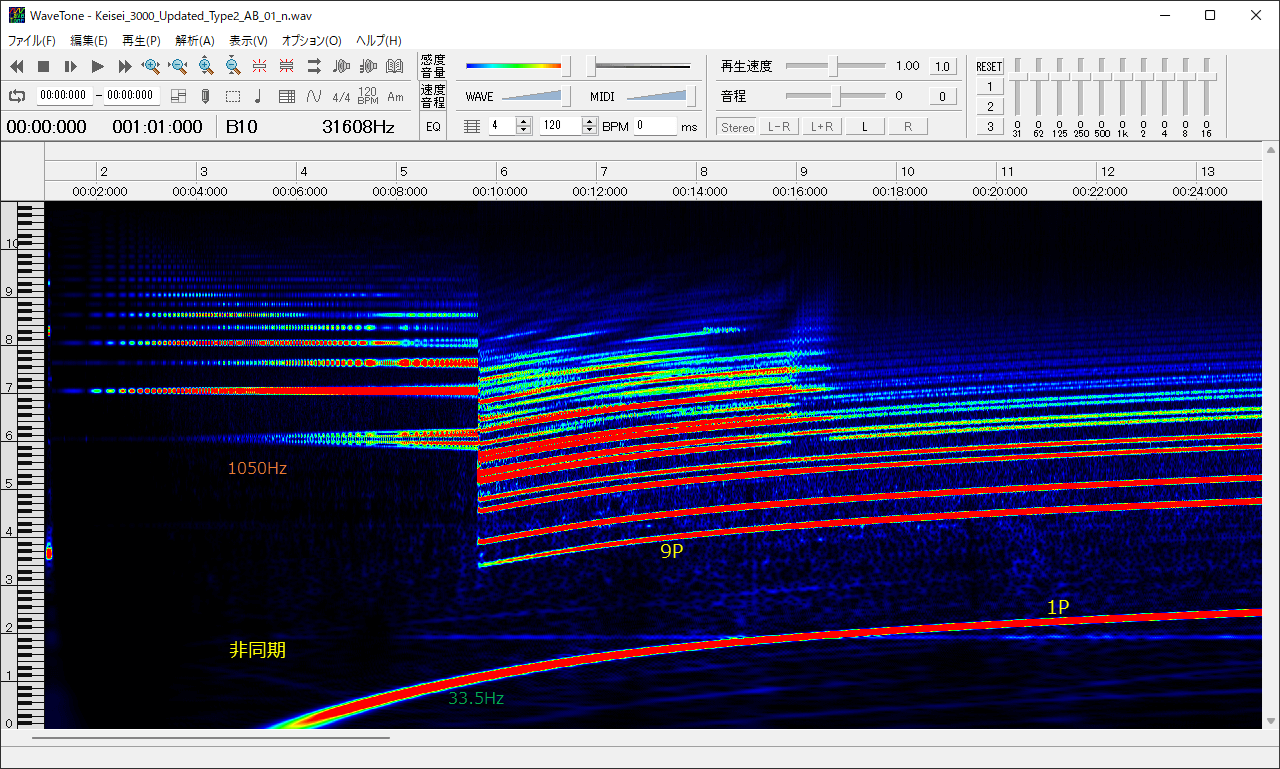

| パターン | Y2I-1B 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

3000形後期の編成(3050形含む~2016年度新造車)、北総・千葉NT所属車はこのタイプで登場しました(3000形については某Wikiによると~3017編成が前期タイプ、3018編成~が後期タイプとされていますが、前期タイプとされていた編成の一部でもこの音が確認されていましたので厳密な境界は不明…今となっては辿れません)。このタイプでは非同期~同期切替時のインバータ周波数が加速時は約33.5Hz、減速時は約33Hzとなっており、減速時は特に非同期が延長されているのがわかりやすかったです。このグループの京成車も、後にソフト更新が行われ、さらに非同期領域が長くなりました。一方、北総・千葉NT所属車は、京成車の一斉変更後もしばらくこの音のままでしたが、2019年夏頃から同様にソフト更新が行われ、この音は消滅しました。

ソフト更新車(その1)

| VVVF | RG681A(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2017年(ソフト) |

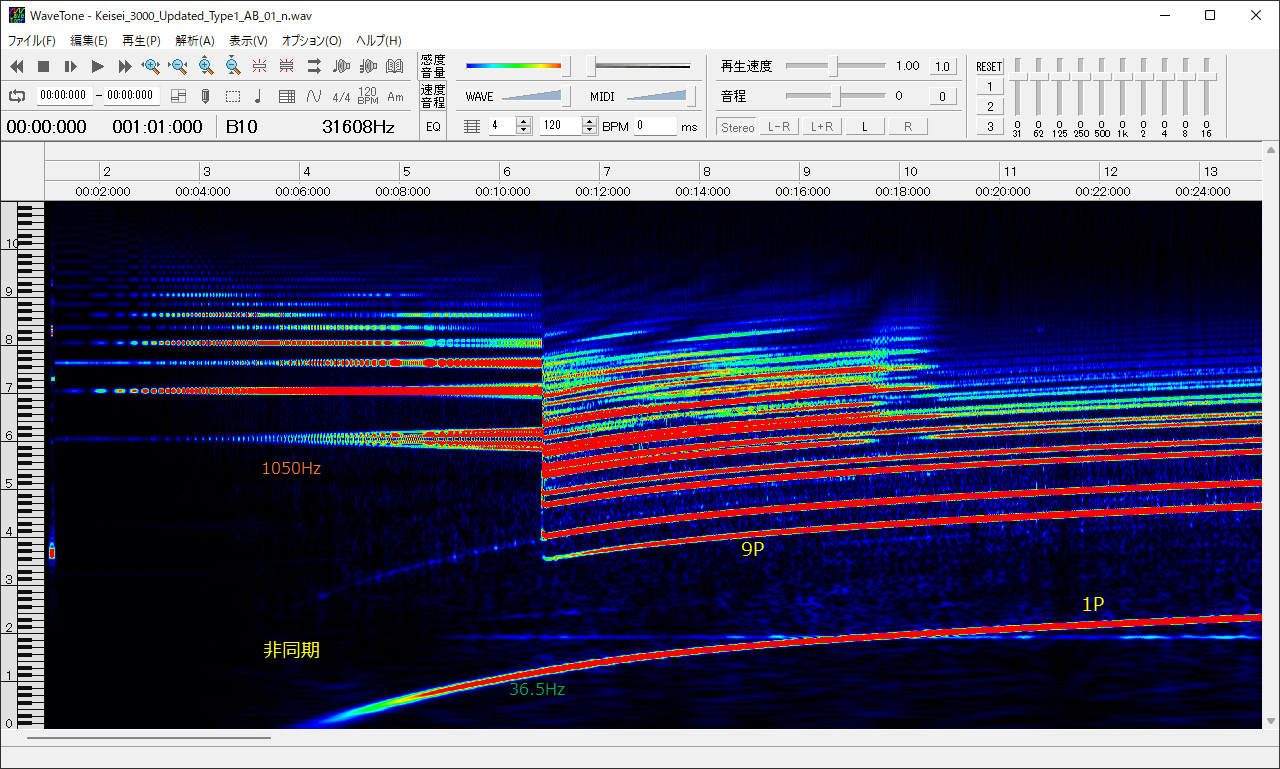

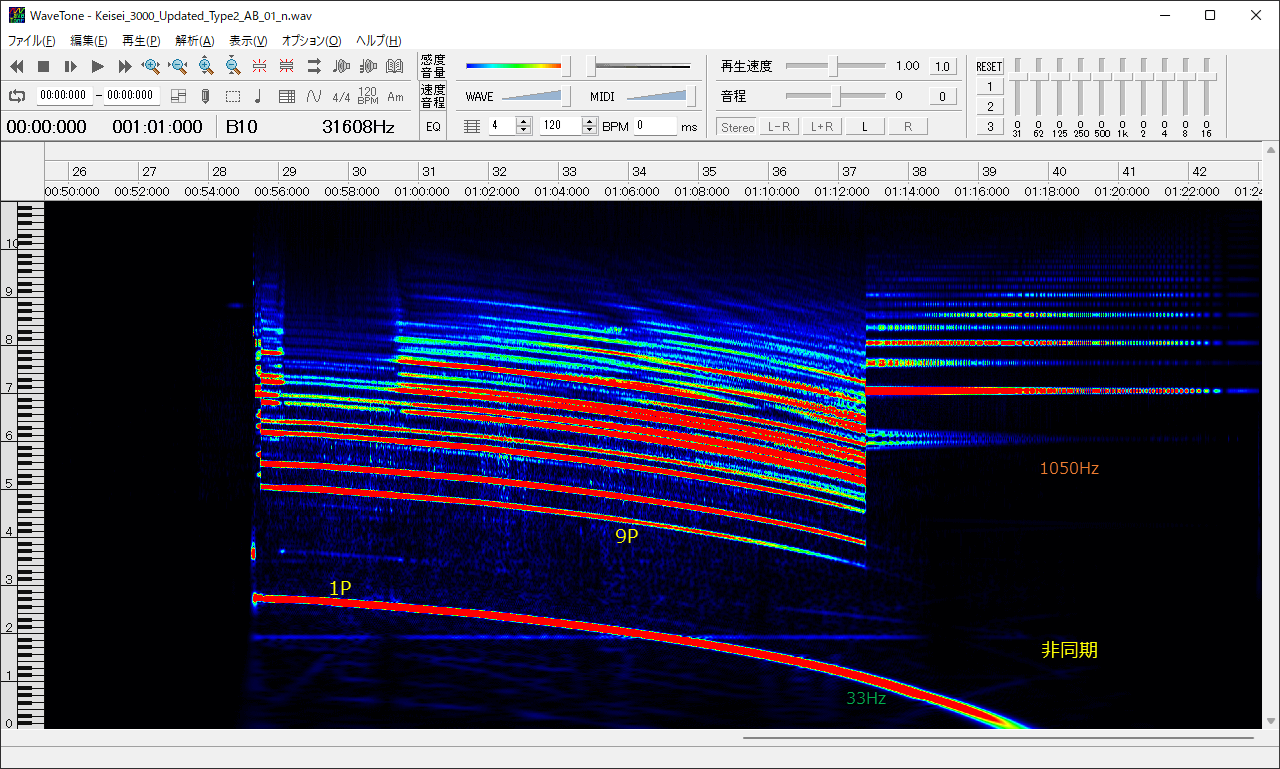

| パターン | Y2I-1C 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

2017年に、京成所属車は前期・後期タイプともソフト更新が行われました。その後、しばらく動きのなかった北総・千葉NT所属車にも2019年に展開されています。一番大きな変化があったのが非同期~同期切替時のインバータ周波数で、加速時は約36.5Hz、減速時は約36Hzまで引き伸ばされ、次に掲載しているハイブリッドSiC試験車と同じタイミングとなりました。また、細かい変化としては、ノッチオフ時に非同期まで入るようになり、電気停止ブレーキ制御についても停止時開扉後まで鳴っていた音が停止とほぼ同時に途切れるようになりました。なお、3001編成について2018年5月にパワーユニット等装置の一部が交換されましたが、ソフト更新はそれより前に行われており、このハード交換のタイミングでの音の変化はありませんでした。

ソフト更新車(その2)

| VVVF | RG681A(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2021年(ソフト) |

| パターン | Y2I-1B 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

2021年初頭、突如として3014-2号のVVVF音が変化しました。非同期~同期切替時のタイミングは再び「ソフト未更新車・後期タイプ」と同じになりました。一方で、停止とともに音が途切れる仕様であったり(新京成N800形も同様)、「ソフト更新車(その1)」同様ノッチオフ時に非同期が入ったり(こちらはN800形にはない挙動)、「ソフト未更新車・後期タイプ」と完全に同じソフトではないため、ここでは「ソフト更新車(その2)」と、新種として扱います。

その後、3008編成・3009編成にも同様の変化が確認されていますが、これらは3014編成と異なり全M車ともソフト再更新がなされています。

新型インバータ(ハイブリッドSiC)試験車(3003-7・8、消滅)

音声ファイル

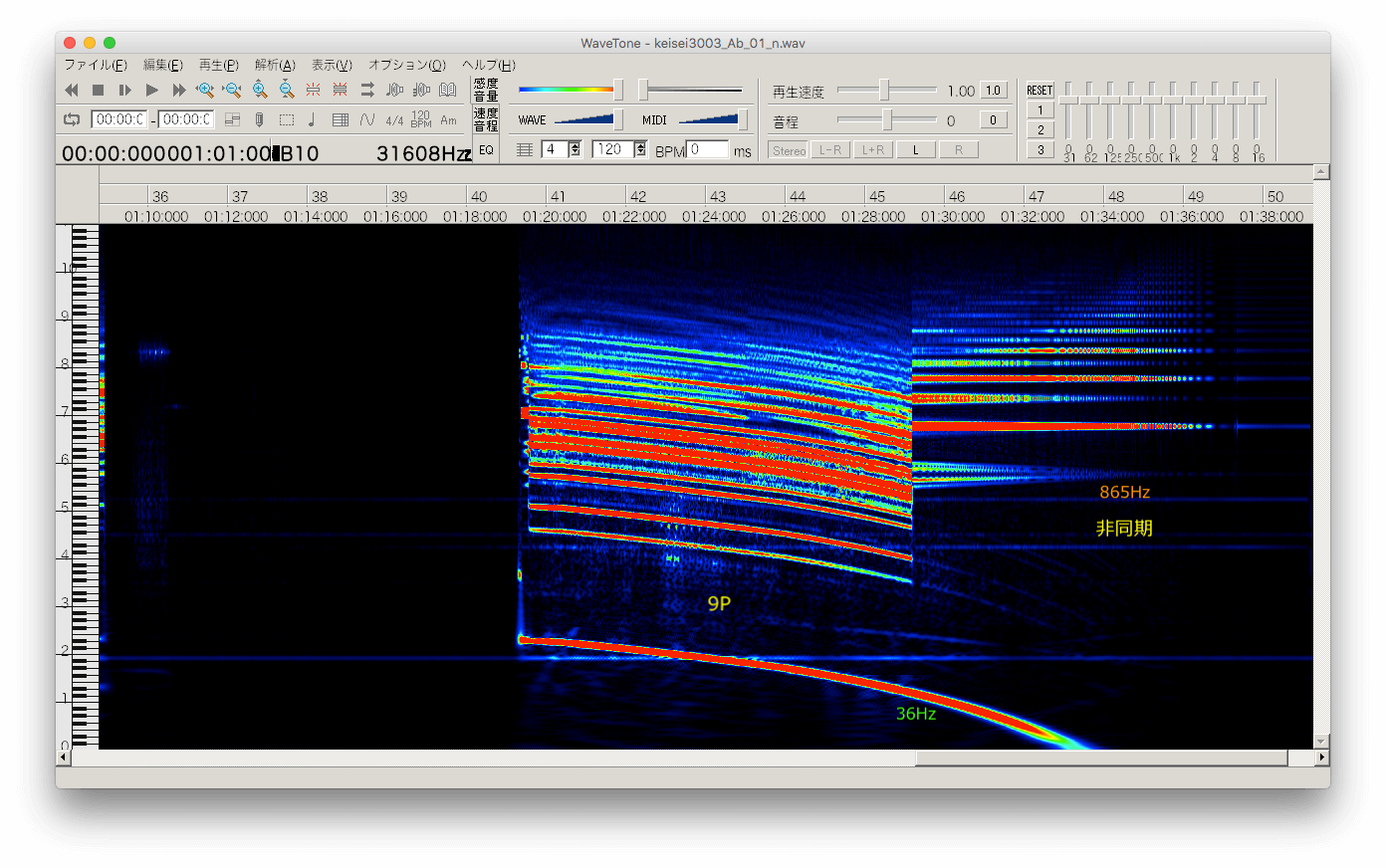

| VVVF | RG6040-A-M 東洋2レベルIGBT(ハイブリッドSiC)(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2016年 |

| パターン | Y2I-1C 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

2016年に、3003編成の上野寄りユニットのVVVFの交換が行われました。こちらはハイブリッドSiCモジュールが適用された、従来より一回り小さい装置となっております。音について、非同期キャリアは865Hzと低くなり、非同期~同期切替時のインバータ周波数が加速時は約36.5Hz、減速時は約36Hzとなっています。それ以外の点は、ごく普通の東洋2レベルIGBTのパターンを踏襲しています。なお、ノッチオフ時の挙動はSi-IGBT車のソフト更新前同様、9パルスを1秒近く維持して非同期に入らないことが多いみたいです。

AE形

最終更新日:2022.12.31

AE形(2代目)は成田スカイアクセス線開業、および同線でのスカイライナー160km/h運転開始のため2009年に登場しました。パンタ付きの車両とパンタ無しの車両が交互に連結されているため、一見オールMに見えますが、実際にはそのうちの2両は付随車となっています。このため3000形同様6M2Tではあるものの、主電動機出力は175kWまで増強され、歯車比も4.89と高速寄りに設定されました。したがって、起動加速度は京成車としては低く2.0km/h/sとなっています。

主回路には3000形同様1C4M2群の東洋2レベルIGBT-VVVFが用いられていますが、非同期変調のキャリア周波数は低く設定されています。

音声ファイル(加速)

音声ファイル(160km/h→減速)

| VVVF | RG6009A-M(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2009年 |

| パターン | Y2I-1B 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★ 音質: ★★ |

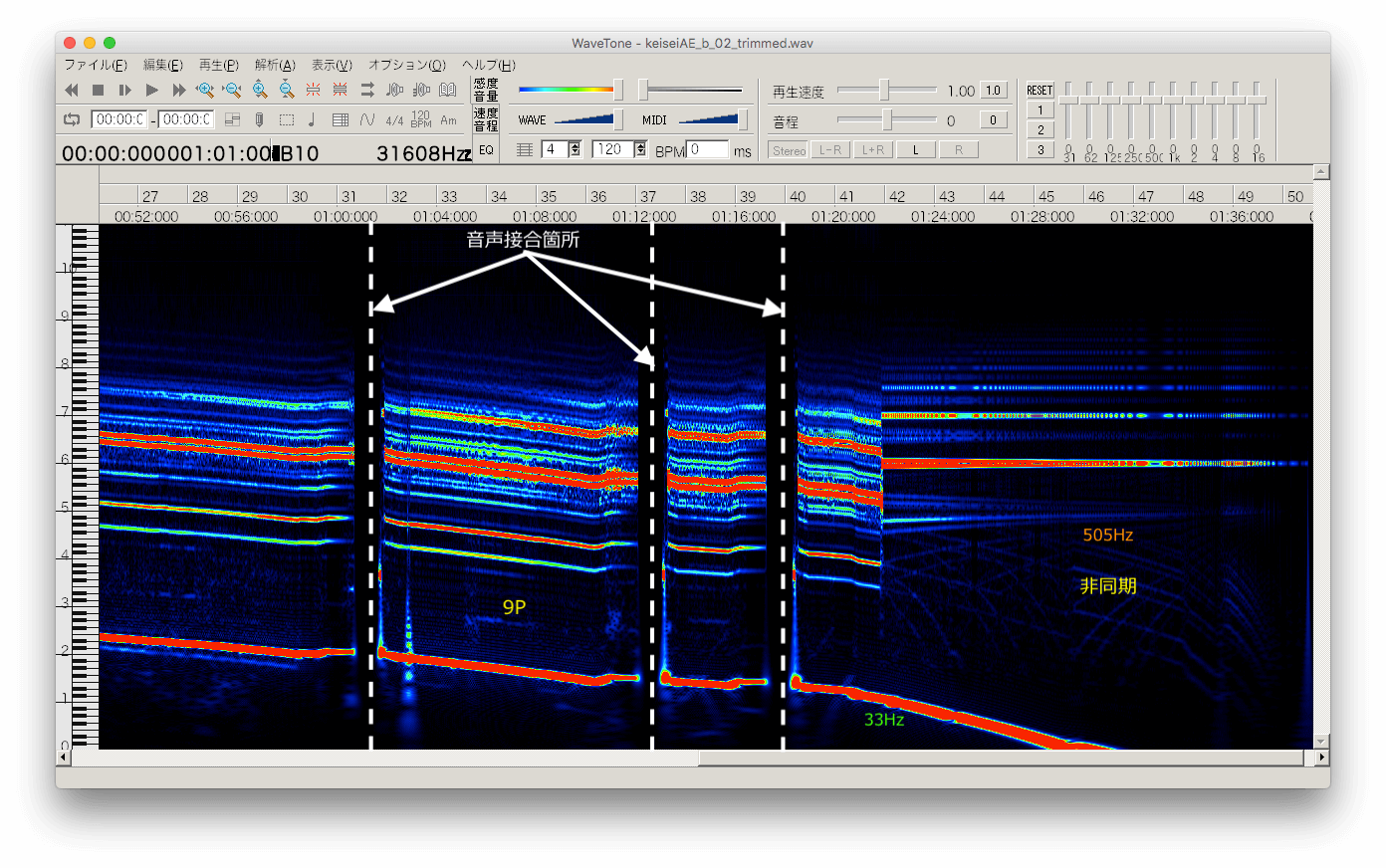

AE形の走行音です。2009年の登場であるため、基本的には3000形後期タイプのソフト更新前に準じていますが、非同期キャリアは505Hzと、3000形の半分以下の周波数に設定されています。アルミ車であるもののコイルでの録音は可能で、偶数号車のデッキの山側ドア付近がリスニングスポットとなっています。もし東武50000系や京急1500形1700番台と同じ原理であれば、奇数号車でもユニット隣接部での録音が可能ですが、こちらは座席となっているため現時点では未調査でございます。

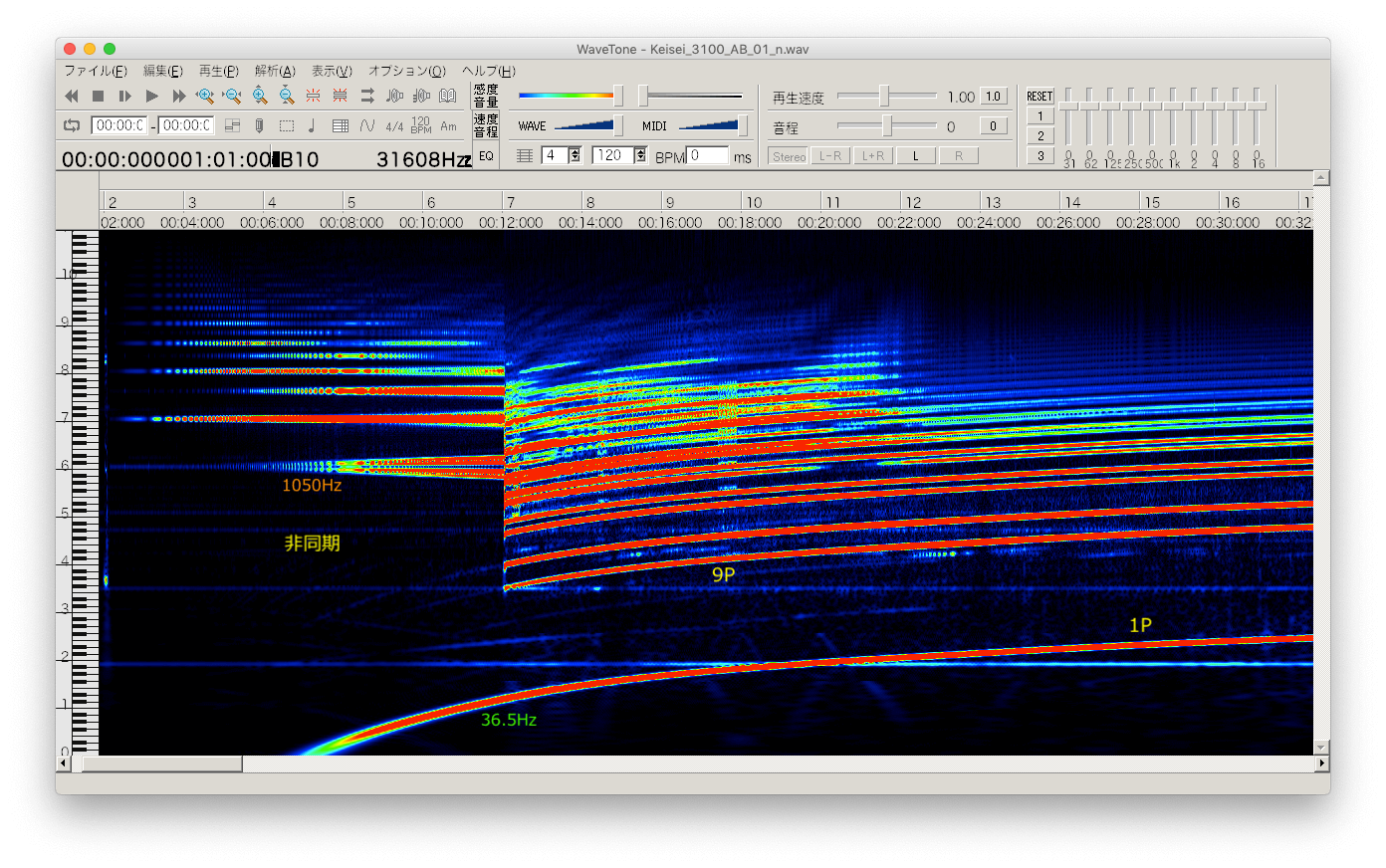

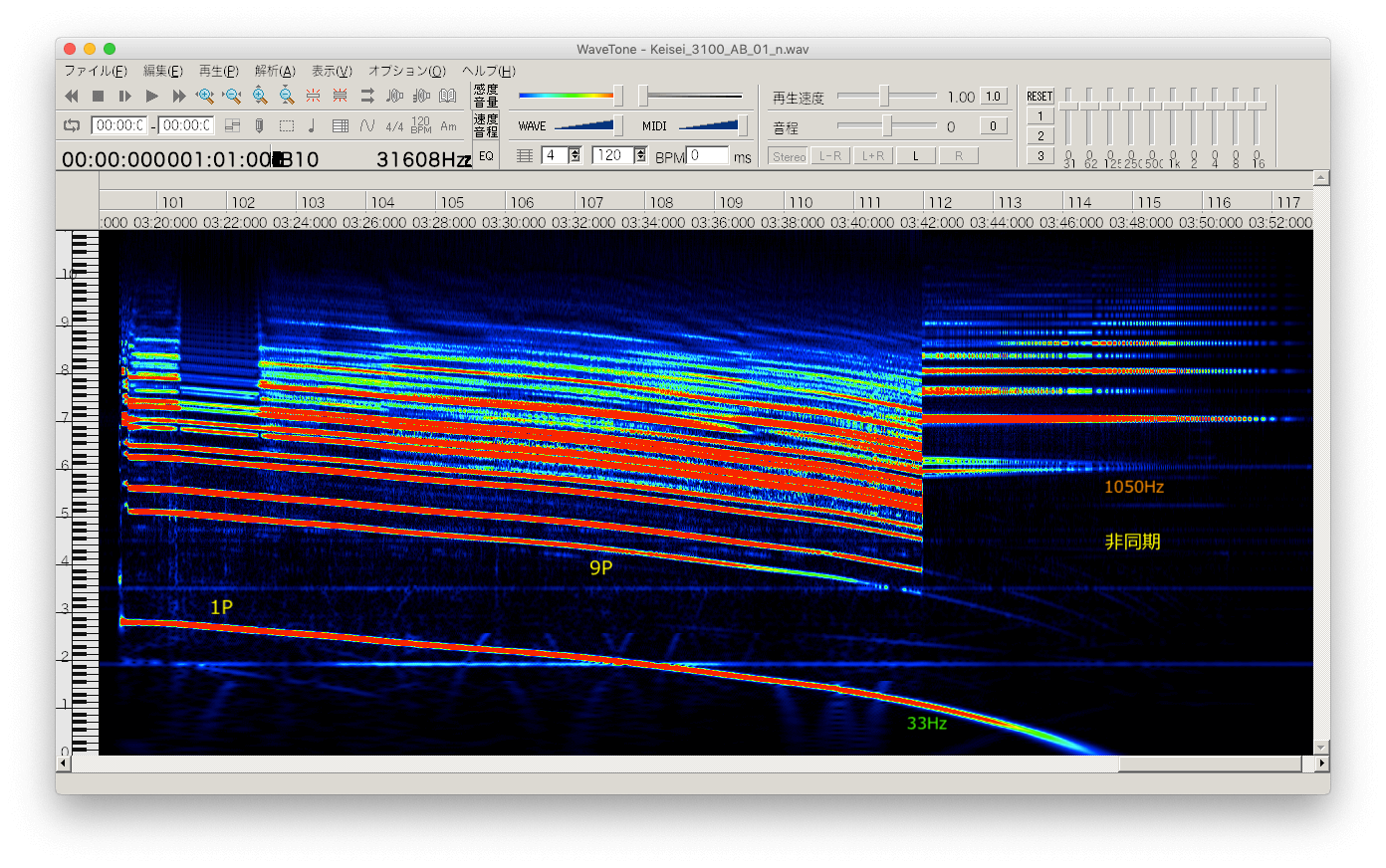

1番目のファイルでは日暮里発車後1パルスに到達するまでを収録しましたが、速度をそこまで出さない区間が続いたため、5分以上要しました(解析画像ではその過程を割愛しています)。また、2番目のファイルは印旛日本医大駅付近~空港第二ビル駅を収録しており、(車輪径が小さくなければ)160km/h付近までスピードを出しているものとなっています。ファイルの10秒付近から加速し、やがて最高速度に到達した後は定速運転モードとなりますが、この間は走行状況に応じて1パルスと9パルスを切り替えています。そして、定速運転が終わった直後から減速が始まりますが、もうすでに9パルス…つまり最高速度160km/hを守っている限りは減速時に1パルスが現れることはほぼ絶望的と思われます…。

3100形

最終更新日:2022.12.31

2019年に3000形の次の京成グループ標準車両として登場しました。車体や編成の構成方法等は3000形のシステムを基本的には踏襲していますが、3003編成で試験が行われたハイブリッドSiC適用VVVFインバータ装置が本格的に採用されています。また、京成の通勤車としてははじめて定速運転機能が搭載されました。今後しばらくは成田スカイアクセス線用として増備が行われる予定です。

音声ファイル

音声ファイル(定速運転)

| VVVF | RG6045-A-M(1C4M2群) 東洋2レベルIGBT(ハイブリッドSiC)(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2019年 |

| パターン | Y2I-1D 非同期-9P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

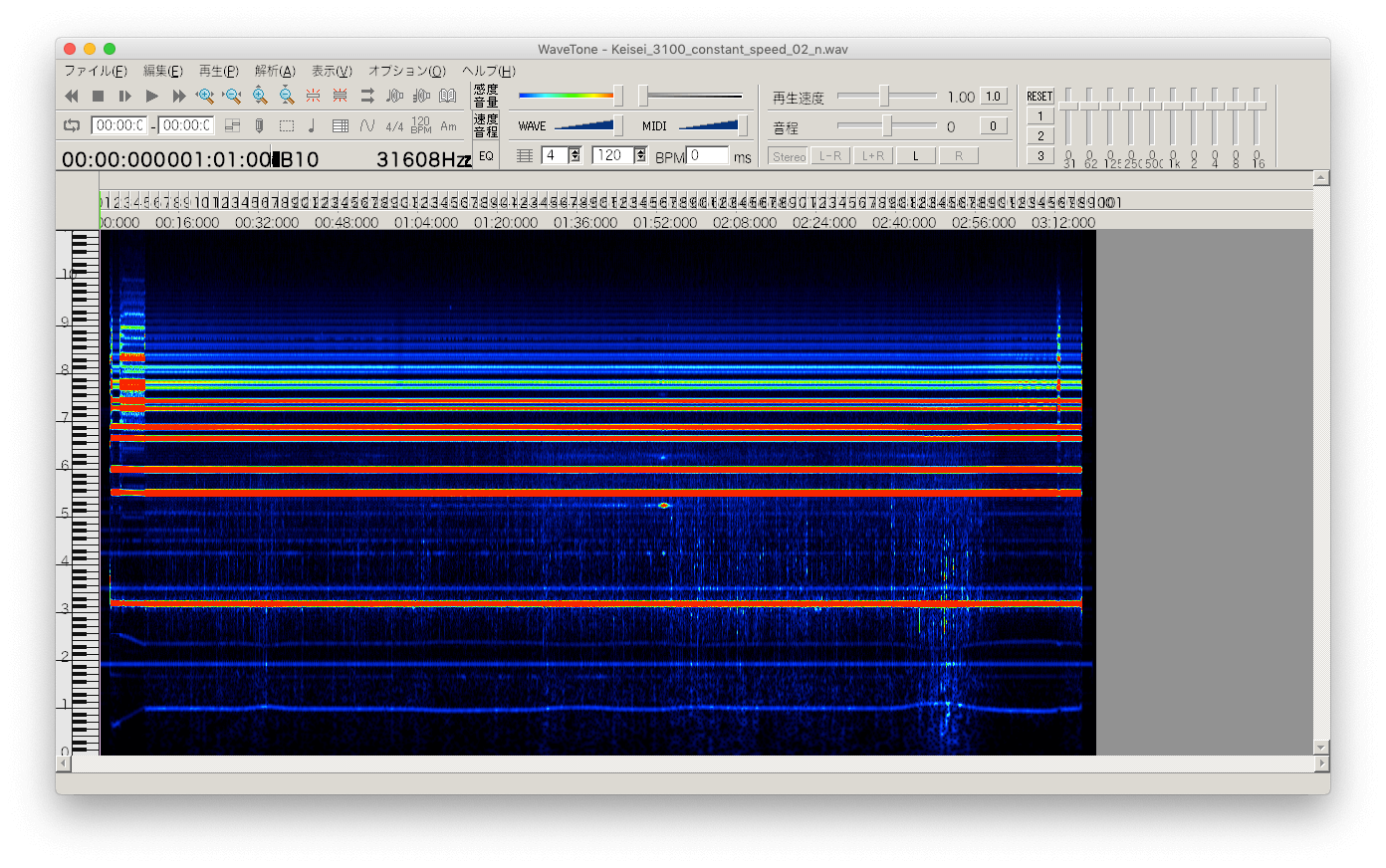

3100形のVVVF音です。3003編成では非同期キャリアの周波数が865Hzへと下げられていましたが、こちらは特に問題を起こさなかったためか1050Hzのままとなっています。非同期~同期切替時のインバータ周波数に着目すると、加速時は36.5Hzであるため3000形ソフト更新車に近い雰囲気です。しかし減速時は33Hzと、なぜか3000形後期タイプのソフト更新前の設定に逆戻りしています。他にも細かい点に着目すると、ノッチオフ時の9パルスの時間が極端に短い傾向にあったり、停止前に非同期の音量が大きくならなかったりと、一見3000形と同じような音でも異なる部分は多いです。2番目のファイルは今回搭載された定速運転を収録したものですが、AE形のように1パルスと9パルスを頻繁に行き来することはなさそうです。

Copyright(C) 荏原急行 All rights reserved.