小田急電鉄

傾向と対策

小田急の車両をコイルで収録する場合、ステンレス車は基本的に苦戦することはないと思います。同一形式の中における車両ごとの搭載機器の差と、主な運用を押さえておけば良いでしょう。鋼製の8000形はステンレス車に比べるとリスニングスポットの範囲が狭く、かつ主電動機の"直上"と呼べるかは微妙な位置にはなりますが、それでも台車付近を広めに探ることで収録可能位置に辿り着けるはずです。SiC車の2本を運良く捕まえたいですね。

特急車に関しては鋼製の30000形と、アルミ車でも連節部を持つ50000形が録音可能なことを確認しております。ただ、停車駅と乗降客に注意しながら録音する必要があるという意味で、ハードルが高いと言えるかもしれません。

小田急はドアを閉めてから発車までの時間を安全上長く設けているため、録音開始タイミングが他の事業者と異なってくるので気をつけたいところです。

1000形

最終更新日:2022.12.31

1987年に小田急初のVVVF車として登場しました。最初は地上用の4連が登場しましたが、その後千代田線直通用車両やワイドドア車等、様々なバリエーション展開があり、1993年までに196両が製造されました。2001年頃から2012年までにVVVFのソフトが更新され、GTOのまま純電気ブレーキに対応するようになりましたが、その間に後任の4000形が登場し千代田線直通運用から撤退しました。

2014年度からリニューアル工事が始まり、足回りには世界初のフルSiC適用VVVFが新たに採用されました。この際、隣接するM車に関しては3000形以降と同じ向きでのユニット化が行われています。

当初ワイドドア車のみリニューアル対象外とされていましたが、非ワイドドア車も方針転換により途中でリニューアルを断念→5000形への代替としたため、GTO車は急激に数を減らすことになりました。そして2022年、1058Fが離脱したことによりGTO車は消滅しました。

未更新車(GTO・ソフト更新車)(消滅)

音声ファイル

| VVVF | MAP-184-15V15(1C4M) 三菱2レベルGTO(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 1987年(当パターン:2001年頃) |

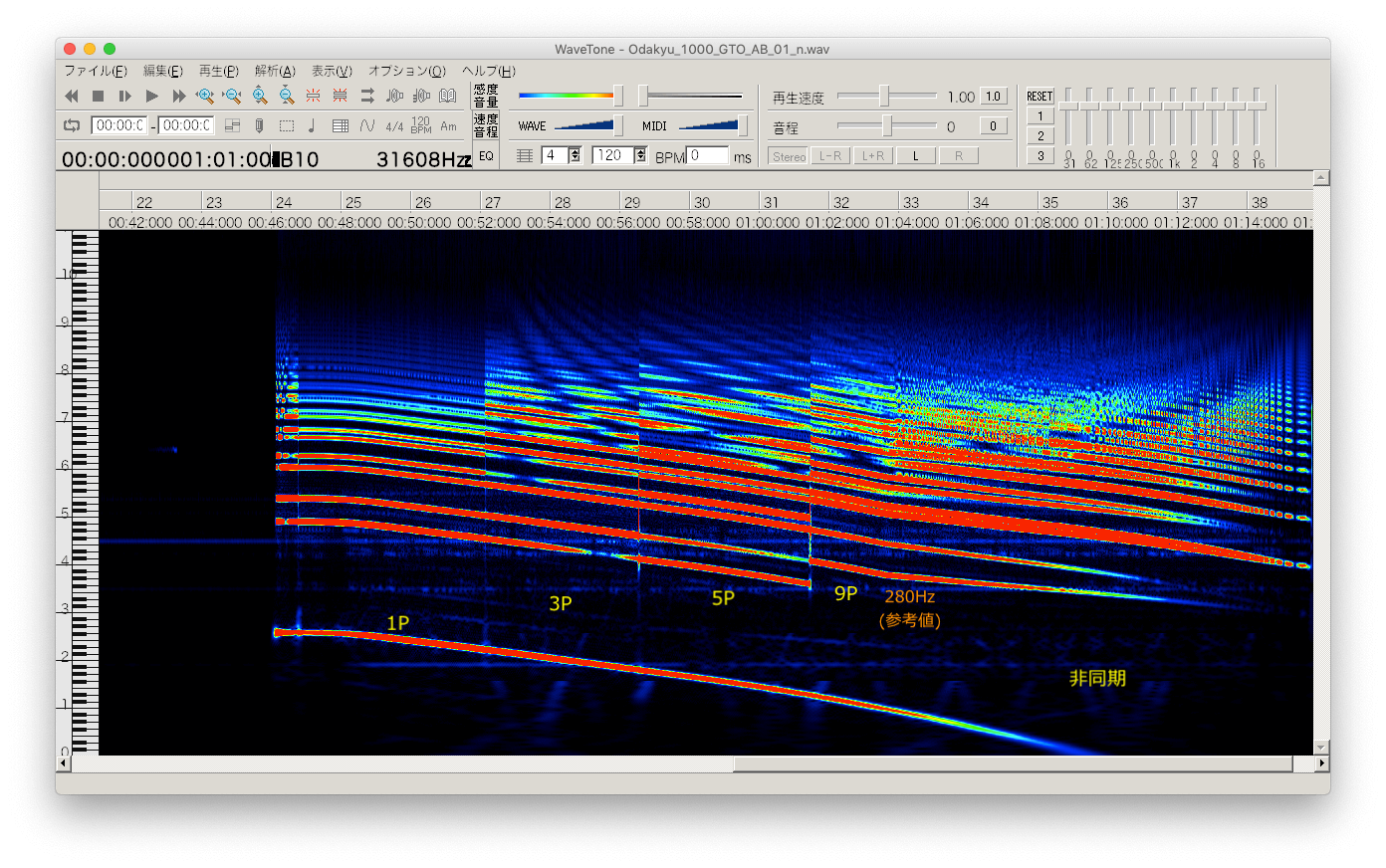

| パターン | 非同期-9P-5P-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

GTO車のソフト更新後のVVVF音です。パターンそのものは名鉄100系・200系と同じですが、先に純電気ブレーキ化が施された新京成8800形同様、非同期変調のキャリア周波数は幾分か低いものとなり、9パルスと滑らかに繋がるような処理が行われています。ただし、新京成車とは(1)速度推定モードなし (2)インバータ周波数(&これに紐づいているキャリア周波数)固定起動 (3)停止時のキャリア周波数が終始下降、といった違いがあります。つまり、極低速域での非同期キャリアが一定であるか上下するか、新京成車とは加減速時でその関係が入れ替わります。

更新車(フルSiC)

音声ファイル(減速途中ノッチオフあり)

音声ファイル(減速)

| VVVF | MAP-198-15V267(1C4M2群)/MAP-194-15V279(1C4M1群) 三菱2レベルMOSFET(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2015年 |

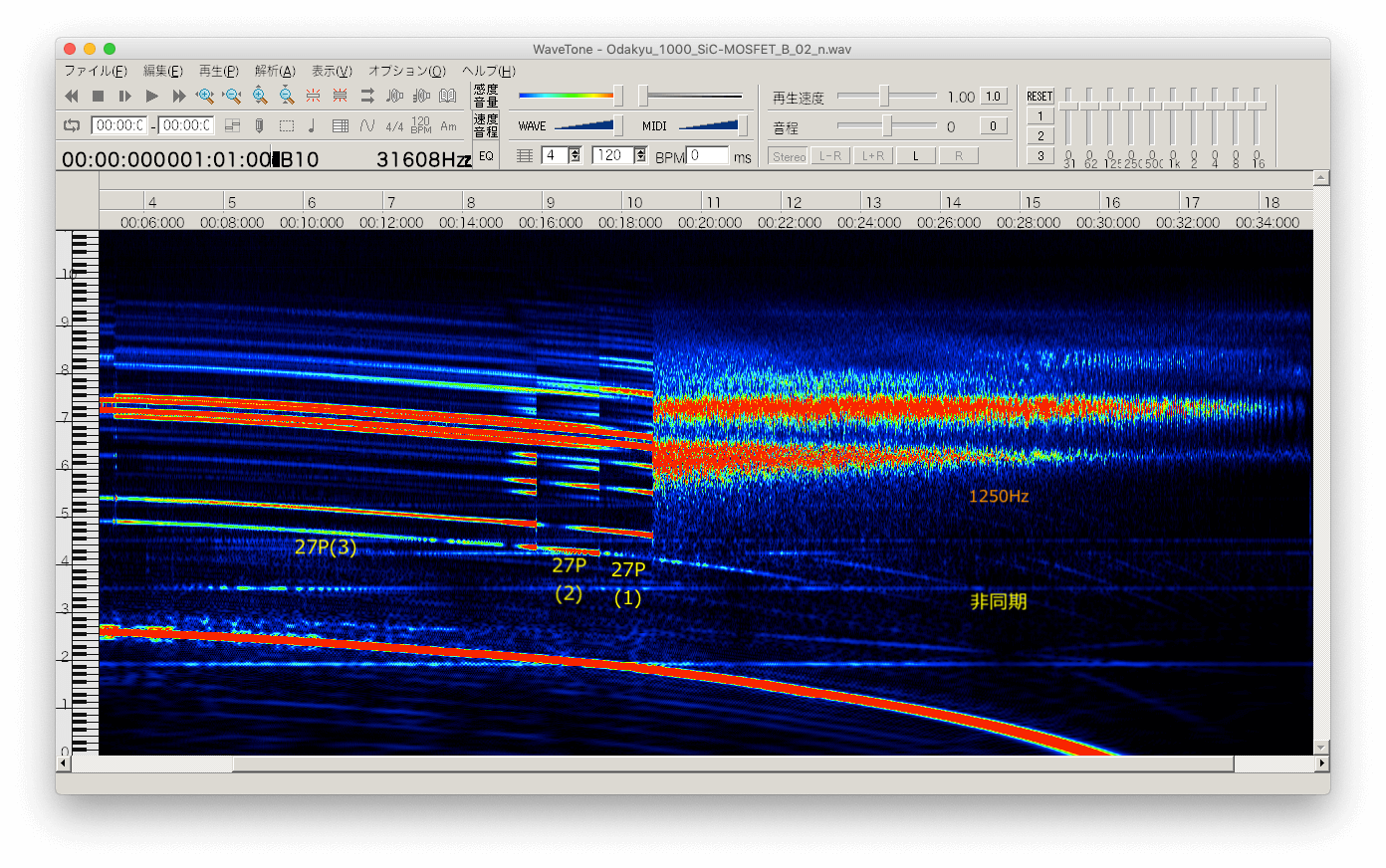

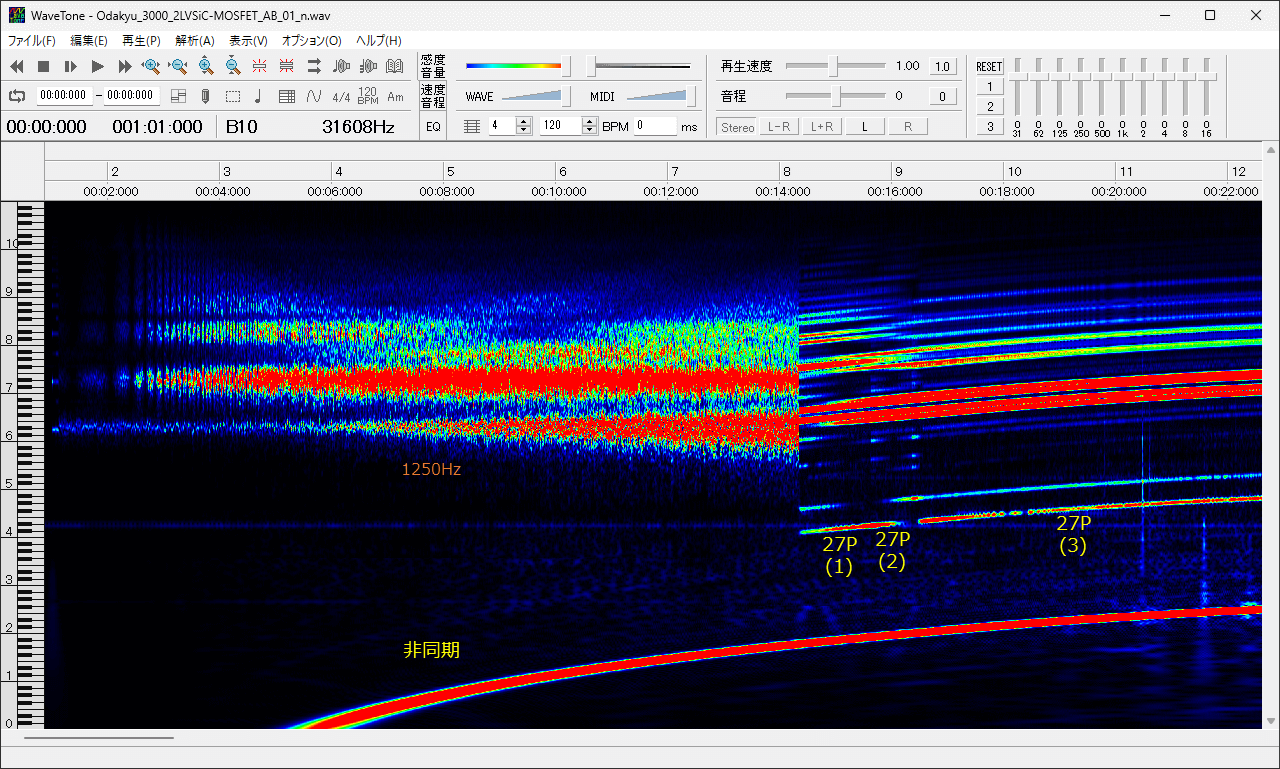

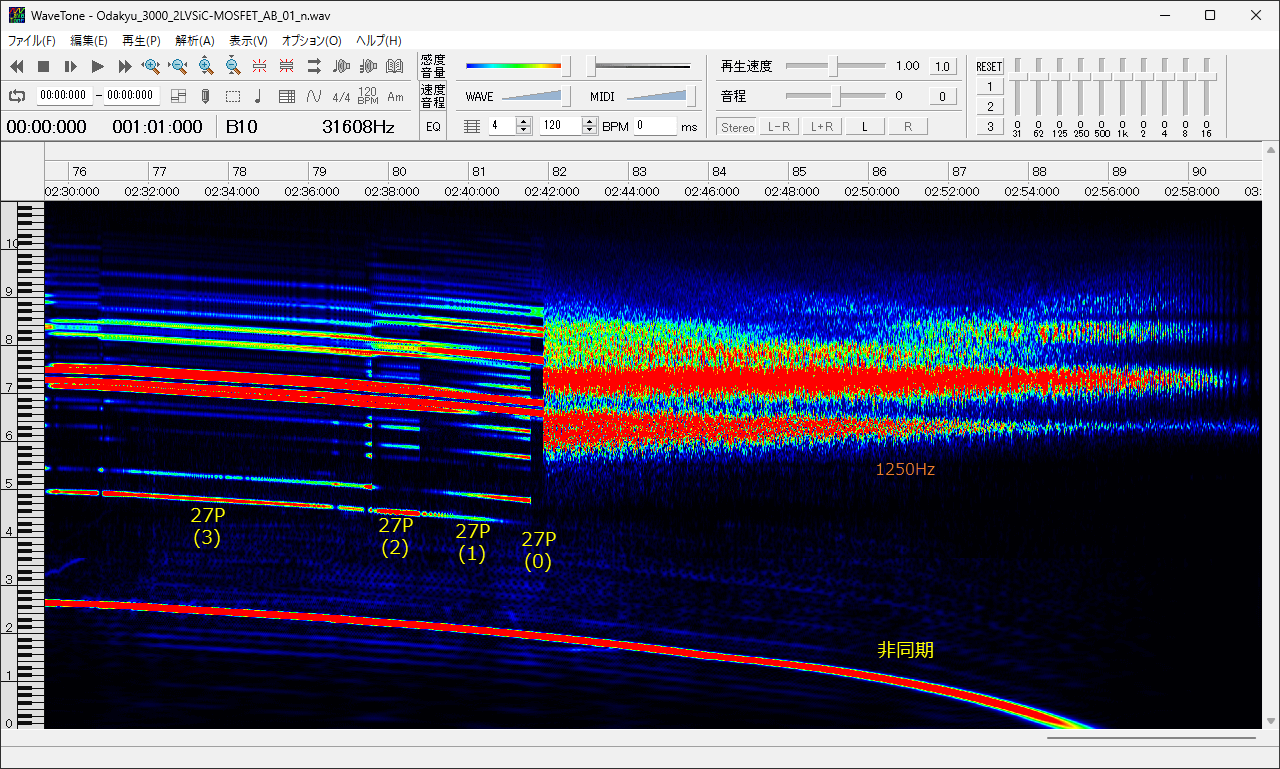

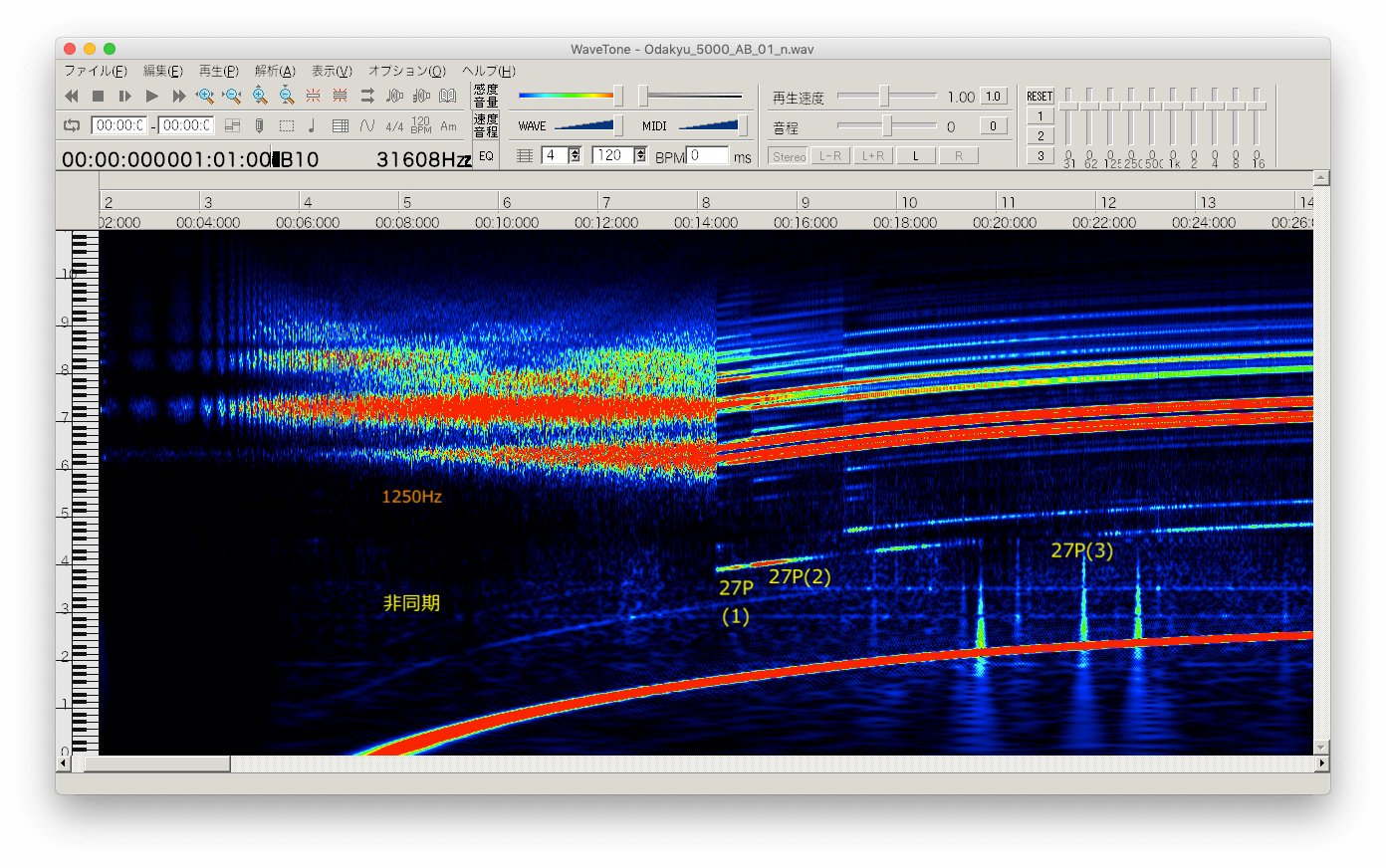

| パターン | 非同期-27P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

リニューアル車のVVVF音です。世界初のフルSiCモジュール適用インバータとなっていますが、キャリア1250Hzの非同期変調から3段階の27パルスに変化するパターンはこの段階で確立できていて、以降様々な車種へと同様のパターンが展開されていきます。1000形特有の挙動としては、その後の車種と比べると27パルスの1段目(過変調時のパルス数が17の箇所)がやたらと短い、という点が挙げられるくらいです。

3000形・8000形

最終更新日:2023.5.21

3000形は、旧型車両の置換え、および輸送力の増強のため、2001年から2019年までに346両が製造されました。2003年度までに製造された初期の編成(1・2次車)はM車2両でユニットを組み、1C2M3群の装置でこのユニット中の6台の主電動機(M台車3台分、残りの1台はT台車)を制御する方式としています。一方で3次車以降は編成構成の変更(0.5M車の廃止)、VVVF装置仕様変更(1C4M制御化、および防音カバー装着を考慮した冷却フィン配置適用)、主電動機出力の増強(180kW→190kW)、歯車比の変更(7.07→6.06)等、主回路構成が大幅に変化しています。以降、途中から全閉6極IMが複数編成に採用される等の変化はあったものの、最終増備車まで基本的には3次車以降の仕様が受け継がれています。2022年度からは3次車以降を対象にリニューアルが行われ、5000形に似たフルSiC適用装置に換装されています。

8000形は、1982年に登場した界磁チョッパ制御の通勤車両で、2003年のリニューアルからVVVF制御化が行われるようになりました。この際、足回りは当時増備中の3000形(3次車以降)とほぼ共通の機器仕様に変更されています。2007年度のリニューアルからは全閉6極IMが採用されますが、やはり3000形の同仕様車と機器類は揃えられています。ただし、最後に更新された8059F・8061Fのみ、ハイブリッドSiCを適用した新型のVVVFを搭載し、8000形独自の仕様となっています。このように機器類が刷新された8000形でしたが、近年は5000形の導入、および車両の整理により廃車が進んでいます。この廃車によって捻出された全閉6極IMに関しては、3000形に流用されるケースもあるようです。

IGBT・4極IM(190kW)

| VVVF | 1C4M2群:MAP-198-15V115(3000形用)/115A(8000形用)[1] 1C4M1群:MAP-194-15V116(3000形用)/116A(8000形用)[1] 三菱2レベルIGBT(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2003年 |

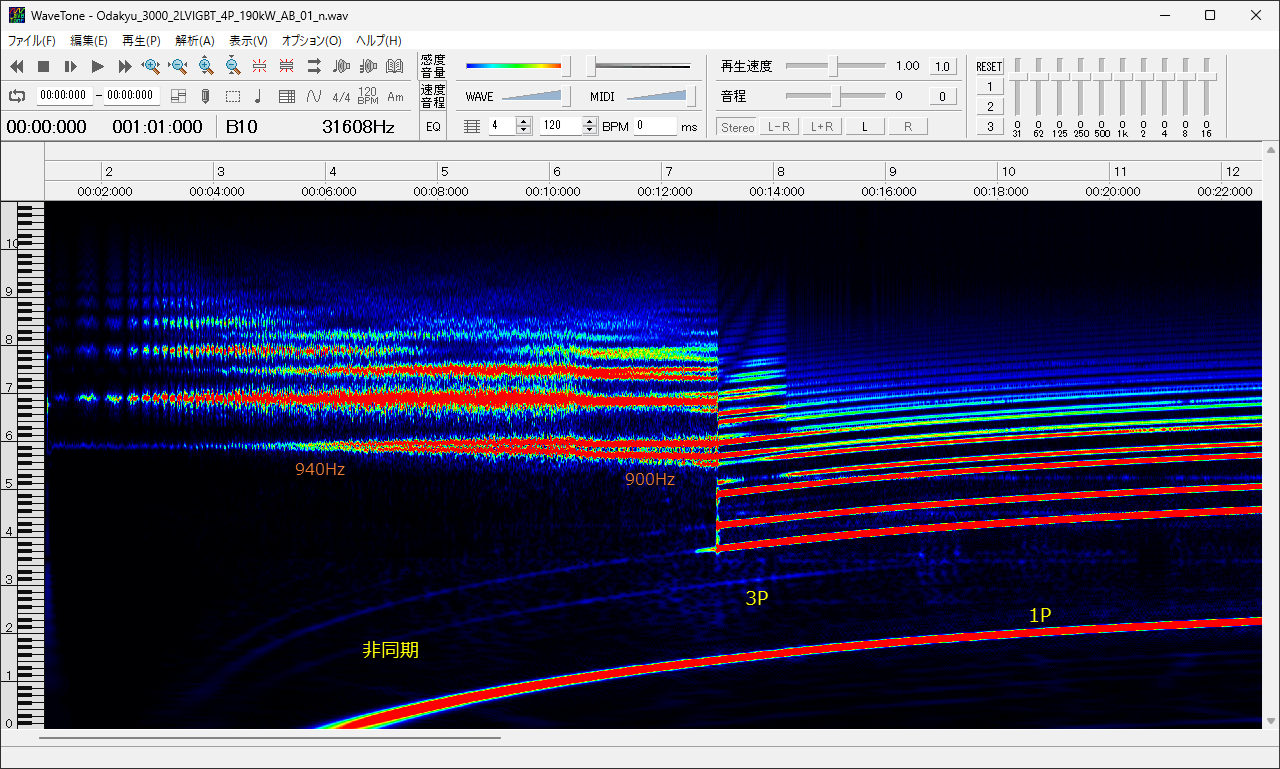

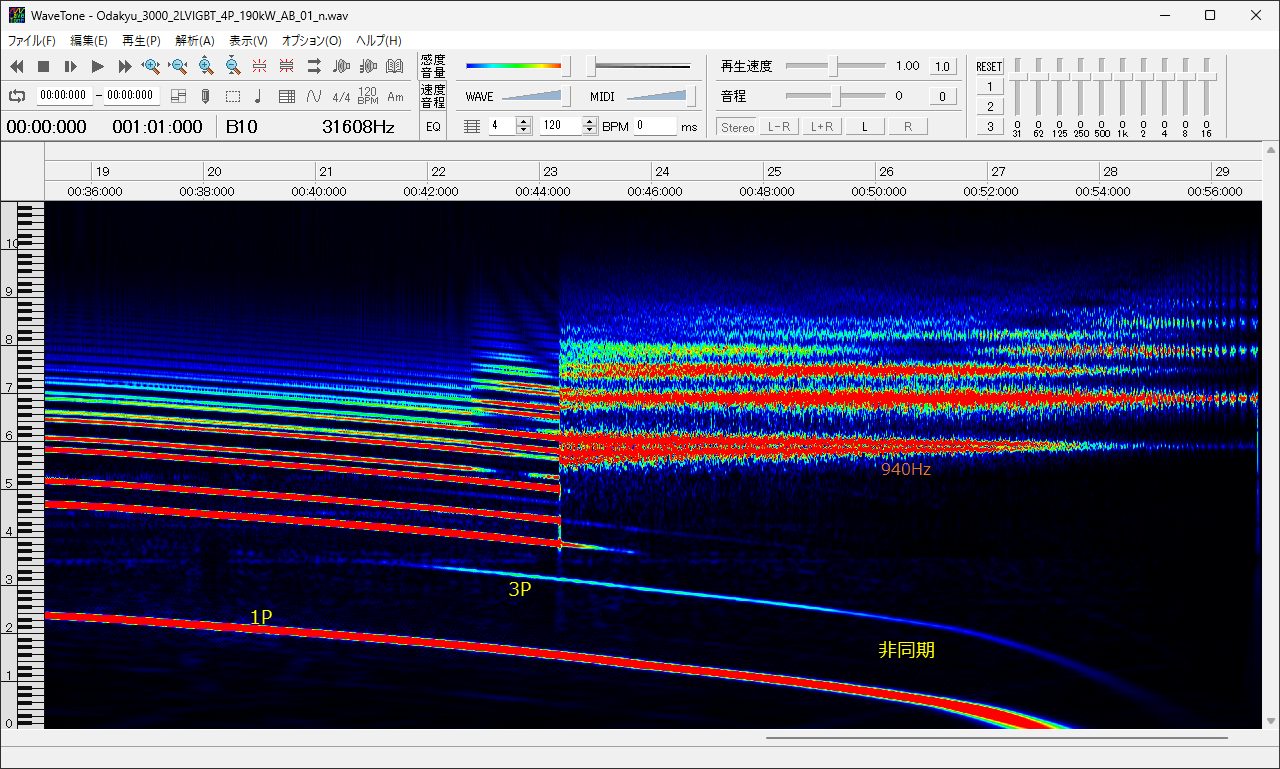

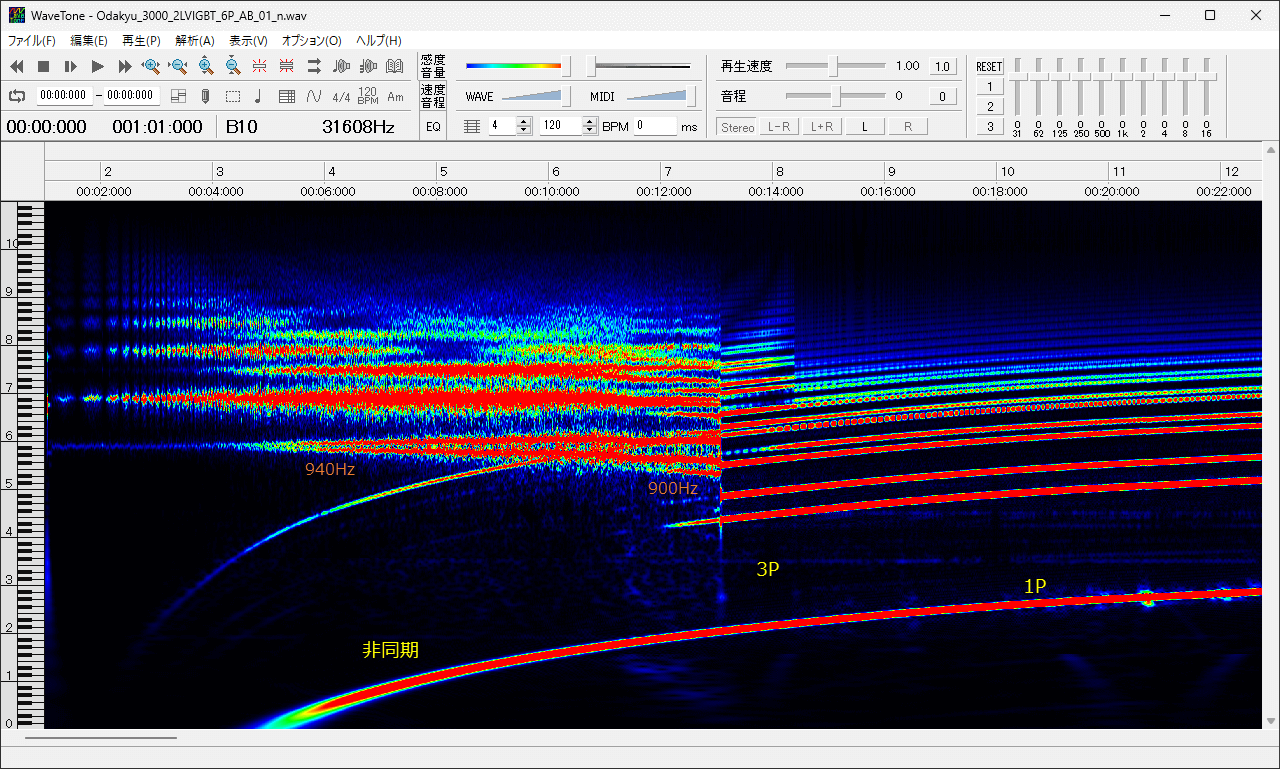

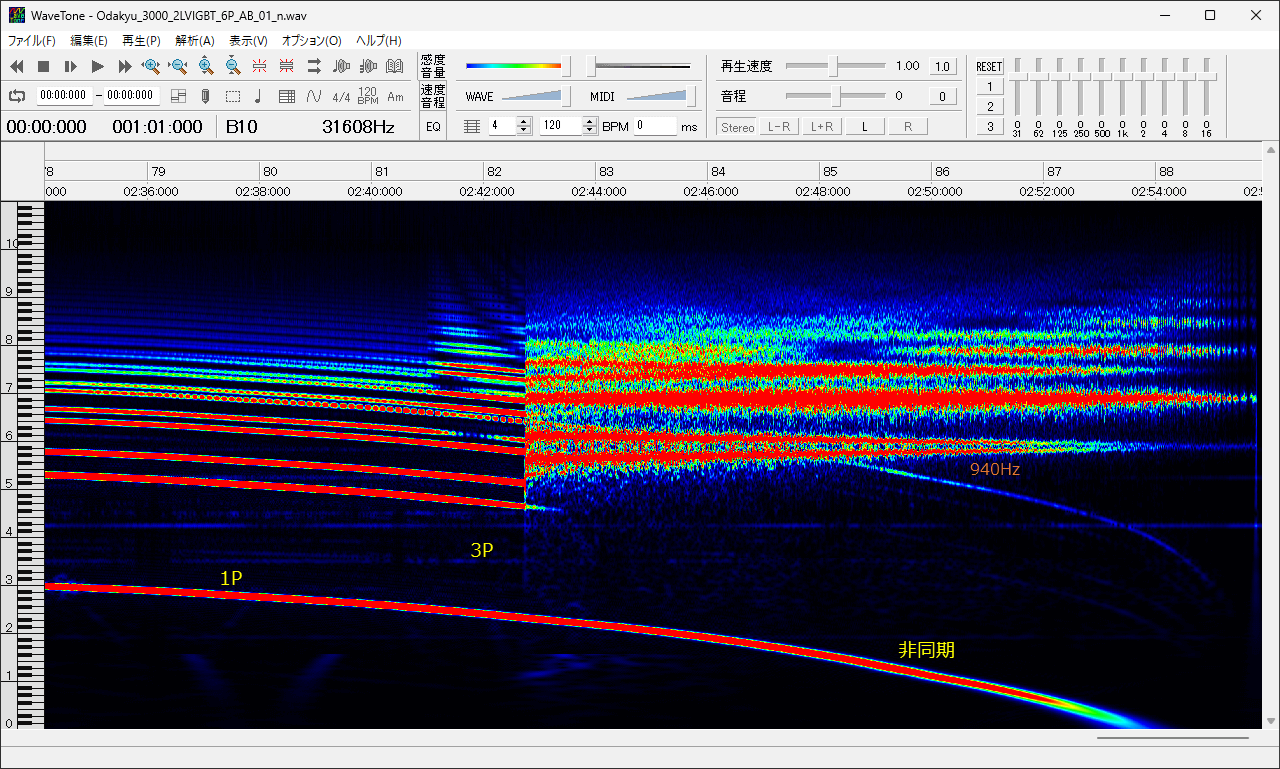

| パターン | 非同期-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

[1]サメ線氏のツイートより

3000形(3次車以降)・8000形でみられるIGBT・4極IM(190kW)仕様車のVVVF音です。3000形と8000形(6連)ではこのタイプが最多勢力となります。同じ三菱製2レベルIGBTではあるものの、キャリア周波数が急激に変化する1・2次車に比べると、だいぶ大人しくなった印象があります。ただし、E233系等同時期の三菱2レベルIGBTと比べても独特な箇所はあり、キャリア周波数がやや高め(940Hz)であったり、加速時のみ3パルスへの移行前にそこからわずかに下がったり(900Hz)といった特徴があります。40Hzだけ下げなければいけない理由は一体何なのでしょうね…?

IGBT・6極IM

| VVVF | 1C4M2群:MAP-198-15V115B(8000形用)/115C(3000形用)[1] 1C4M1群:MAP-194-15V116B(8000形用)/116C(3000形用)[1] 三菱2レベルIGBT(DC1500V・6極IM用) |

| 登場時期 | 2006年 |

| パターン | 非同期-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

3000形(3次車以降)・8000形の一部でみられるIGBT・6極IM仕様車のVVVF音です。8000形は6連の8263F~8265Fと、8059F・8061F以外の4連が該当します。一方で3000形は搭載状況がまちまちで、増備計画、4極・6極IMの余剰状況、8000形の廃車状況等から適切なタイミングを見極めて、編成ごと6極IMを搭載する傾向があります。4極IMから6極IMに換装された場合、これらを制御するVVVFの銘板には後付けで"C"のサフィックスが追加されるようです(ただし例外的に追加されないケースもあり)[2]。

6極IM用にパルスモード切替タイミングが変更された(凡そ1.5倍のインバータ周波数)以外は、4極車(190kW)の設定が継承されています。加速時にキャリアが低下するのも健在で、普通に聴いていると6極機の構造由来の音との組み合わせで独特の響きになりますね。

[1]サメ線氏のツイートより

[2]サメ線氏のモーメントより

3000形更新車(フルSiC)

| VVVF | MAP-194-15V354(1C4M) 三菱2レベルMOSFET(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2023年 |

| パターン | 非同期-27P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

3000形リニューアル車のVVVF音です。装置は5000形と似た形状のものが採用されており、元々1C4M2群制御のVVVFを搭載していたM車は、更新後は1C4M1群制御のものを2台線路方向に横並びに配置しているためインパクトの強い床下となっています。また、主電動機も新品に換装されていますが、こちらは再び4極となっています。

音は先にフルSiCを採用した1000形リニューアル車や5000形に似ていますが、3000形には1つ決定的な違いがあります。減速時、非同期に切り替わる前に27パルスが4段階目に突入します。これは過変調していない27パルスとなりますが、どこかで見たことがあります…そう、現在の京急新1000形ステンレス車(三菱フルSiC)にもありましたね。ただし、新1000形は加速時のみ現れるのに対し、3000形は減速時のみ現れるといった違いがあります。

50000形

最終更新日:2022.12.31

50000形は2005年に、10000形(HiSE)に代わるロマンスカーのフラグシップ車両として登場し、VSEの愛称がつけられています。10両編成を組み、30000形では採用されなかった、ロマンスカーの伝統である展望席や連接構造が再び取り入れられています。また、3000形で試験が行われていた防音カバーを取り付けたり、他社に先駆けて全閉式主電動機を採用したりと、走行音の低減を図るための工夫も施されています。10連2本が在籍していましたが、保守性に難があったことからリニューアルは行われず、2022年に定期運用から退きました。2023年までは臨時用として残る予定になっています

50000形はアルミ車体ですが、幸い連接部分の台車直上に金属部が露出しているためにコイルでの録音は可能です。ただし、通路上になるため、乗降客や乗務員の妨げにならないよう録音方法を工夫する必要はあります。

音声ファイル(加速)

音声ファイル(減速)

| VVVF | SVF073-A0 (1C4M) 東芝2レベルIGBT(DC1500V・6極IM用) |

| 登場時期 | 2005年 |

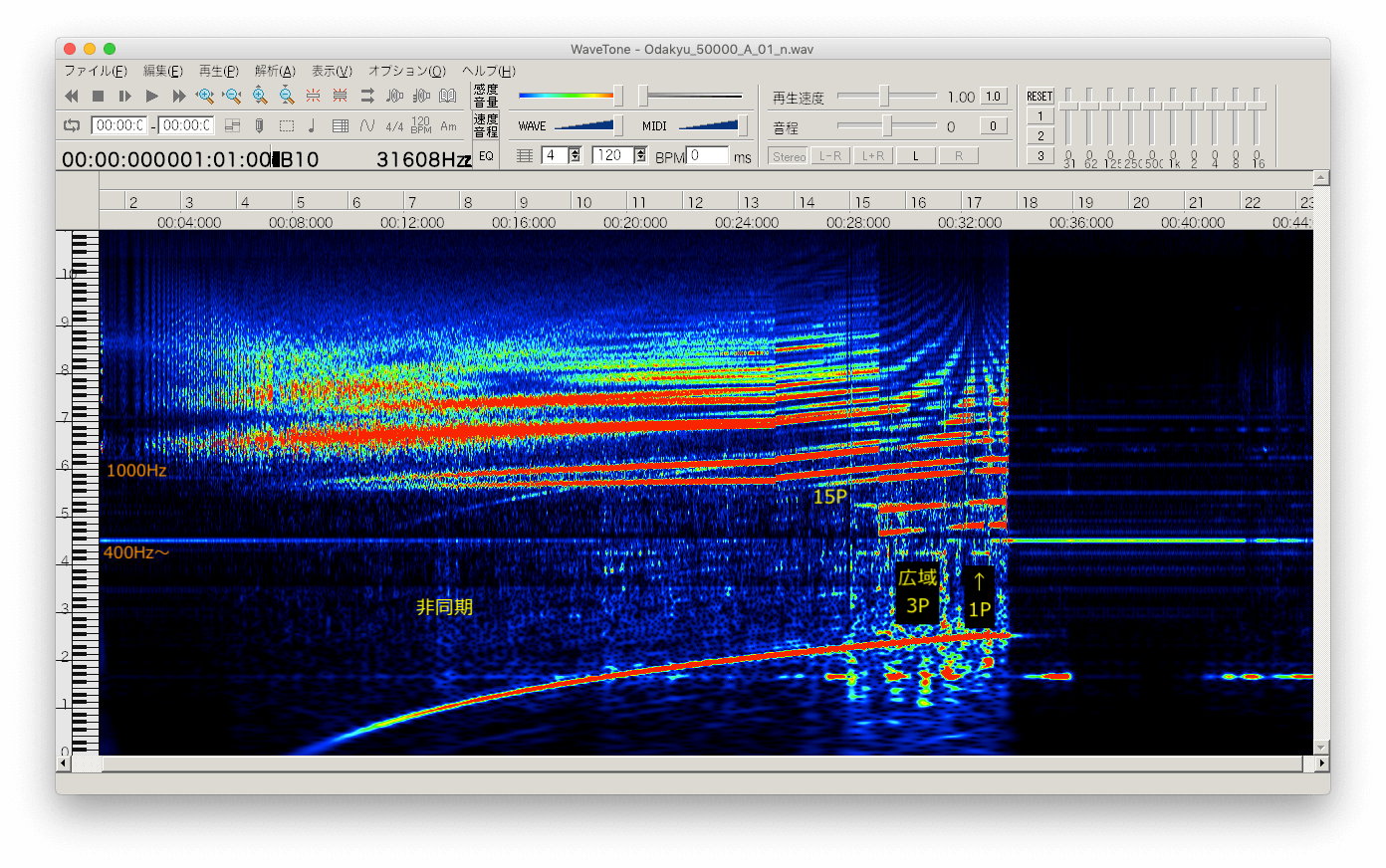

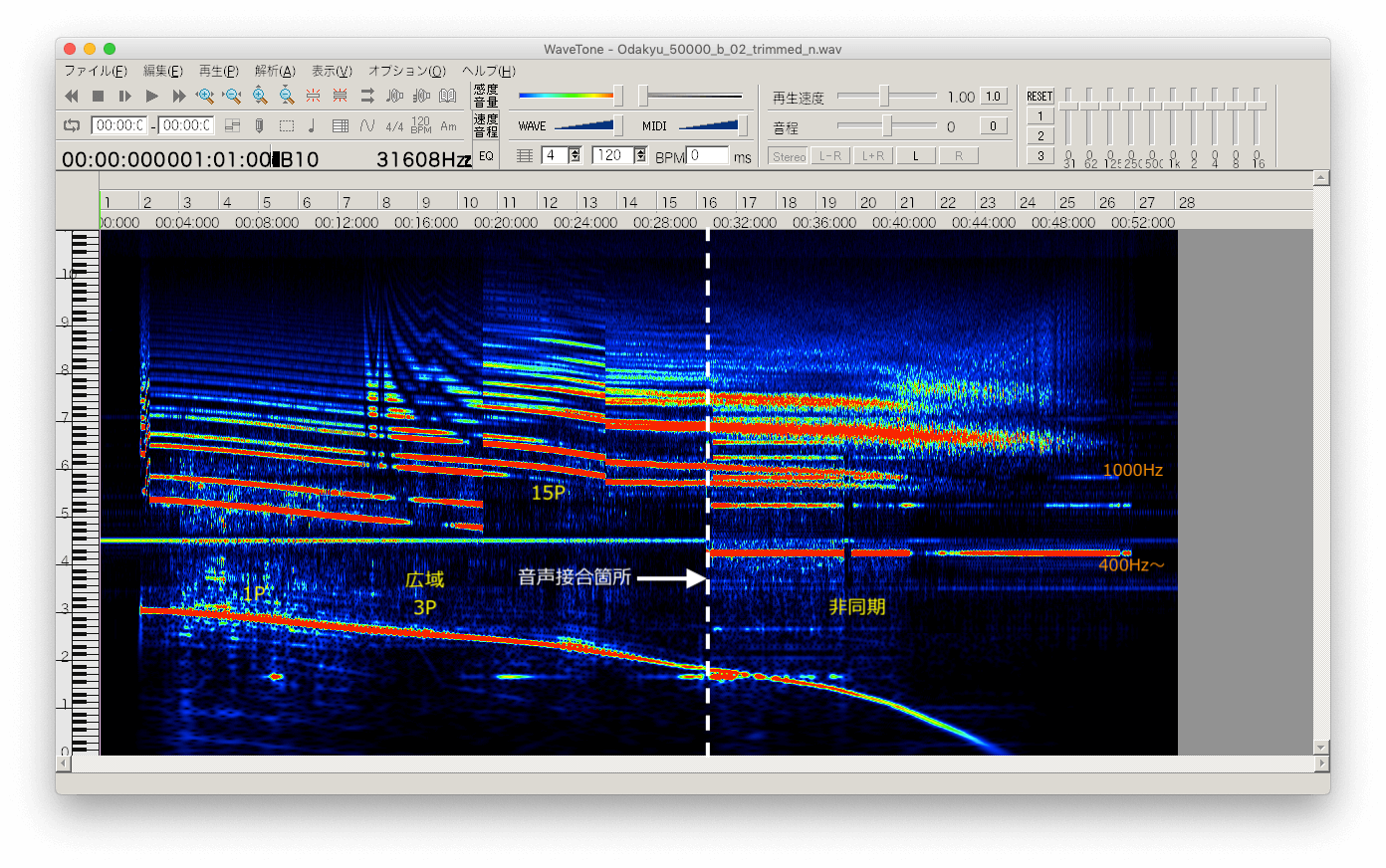

| パターン | 非同期-15P-広域3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 点検蓋 範囲: ★ 音質: ★★ |

50000形のVVVF音です。東芝2レベルIGBTでは珍しく6極IMと組み合わさっていますが、パターンそのものはこの時期の標準的な同期過変調使用タイプとなっています。この車種のように非同期キャリアの上限が1000Hzに設定されているものは、その次の同期モードに21パルスが使われることが多いですが(TX-1000系、321系、阪急9000系等)、50000形は加速時も減速時も15パルスが用いられています。というのも6極であるため、同期に切り替わるインバータ周波数が高く、その15倍の数値が非同期終端部の1000Hzに近くなるため、キャリア周波数の変化が比較的スムーズになります。

余談ですが、VSE登場後名鉄3300系においても東芝製2レベルIGBT-VVVFと全閉6極IM(ただし、VSEの三菱製と違ってこちらも東芝製・2群中の1群(片台車)のみ)を組み合わせた試験車両が登場しました。音を聴く限り、こちらは非同期終端のインバータ周波数が、もう片方の台車で同時に試験していた4極IM向けとほぼ同じになるように設計されていたためか、比較的早いタイミングで次のパルスモードに移っていたようですね。

4000形

最終更新日:2022.12.31

1000形に代わる千代田線直通用車両として2007年に登場しました。直通先の常磐緩行線と、ある程度の車両の共通化を図ったためか、E233系の設計思想が多く取り入れられています。多くの機器は同形式に準じたものとなっていますが、主電動機(全閉6極IM)・歯車比(96/17=5.65)・駆動装置(WNドライブ)等は小田急独自のものとなりました。2016年までに10連16本が製造され、千代田線直通のほか、新宿発着の運用等にも充当されています。

音声ファイル

| VVVF | MAP-198-15V172(1C4M2群) 三菱2レベルIGBT(DC1500V・6極IM用) |

| 登場時期 | 2007年 |

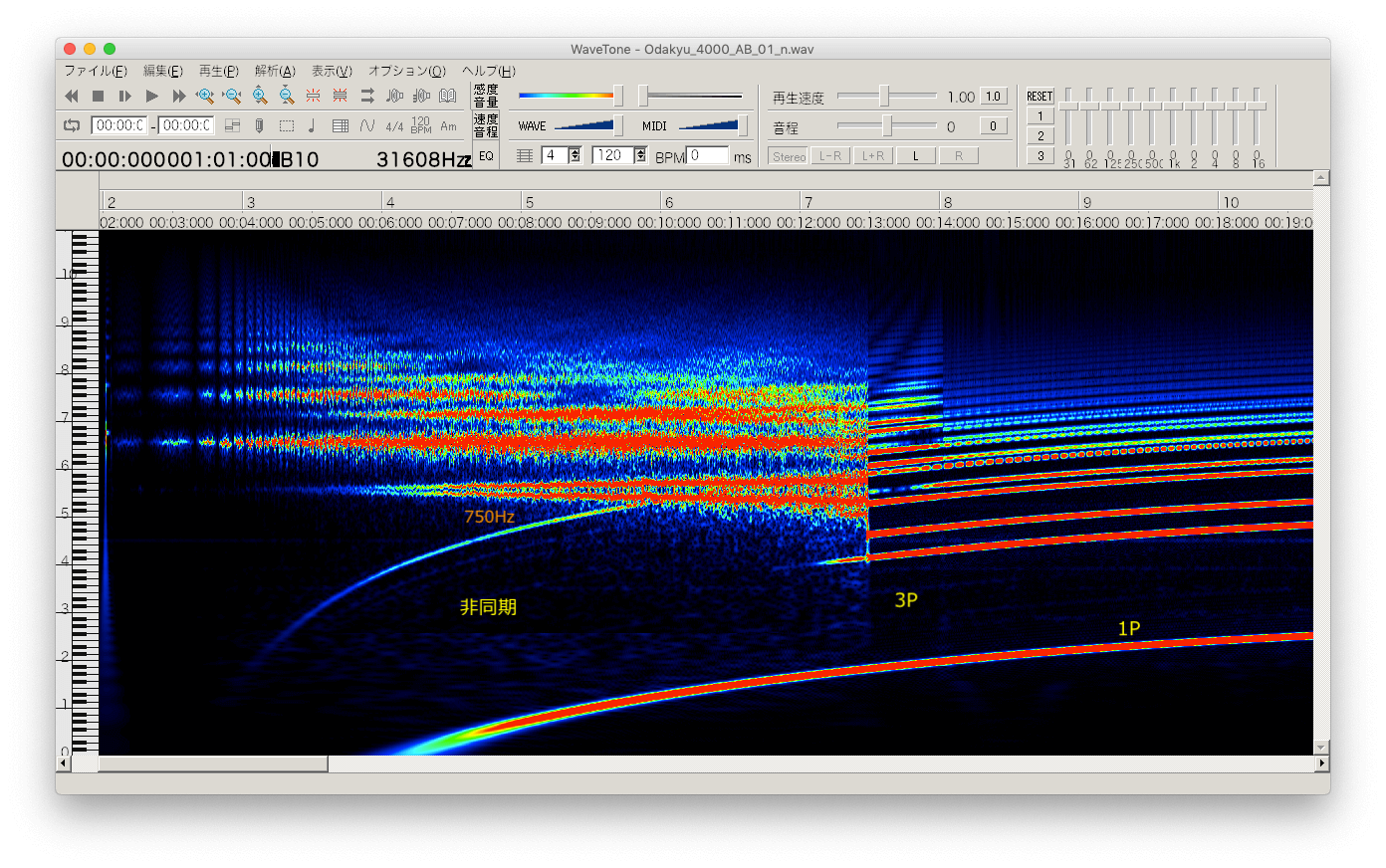

| パターン | 非同期-3P-1P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

4000形のVVVF音です。ベースになったE233系と、後に登場した名鉄4000系を合わせたような特徴が出ています。E233系とは非同期変調のキャリア周波数が750Hzである点が共通で、装置筐体も似ていることから、VVVFもE233系向けのものをベースに諸々がアレンジされたと考えられます。音に表れるそのアレンジの中身として、センサレス化による速度推定部の出現や、非同期終端インバータ周波数の変化等があります。ただし、この時点でのインバータ周波数はE233系の6/4=1.5倍よりは低いため、ここでの主電動機回転数はより低くなり、普通に聴いていると非同期が短く感じられます。

5000形

最終更新日:2022.12.31

2019年に登場した、小田急の最新鋭の車両です。3000形の正当な後継者と言えそうな車種であり、先代の4000形が地下鉄直通用・総合車両製作所の系譜限定製造であったのに対し、地上専用となることから拡幅車体が復活し、製造も川重・総車・日車の3社体制に戻りました。確かに車体はこれら3社の特色が合わさったような構造をしています。機器類は1000形リニューアル車に準じたスペックとなっていますが、ユニット構成をやめ、M車同士は独立しています。

音声ファイル

| VVVF | MAP-194-15V330(1C4M) 三菱2レベルMOSFET(DC1500V・4極IM用) |

| 登場時期 | 2019年 |

| パターン | 非同期-27P |

| 収録のしやすさ |

タイプ: 標準 範囲: ★★★ 音質: ★★★ |

5000形のVVVF音です。似たような筐体を採用した新京成80000形とは異なり、1000形同様比較的オーソドックスな三菱フルSiCのパターンが採用されています。1000形との違いは、27パルスの1段目が少し長くなったこと、27パルス内での切替えの音がややはっきりしなくなったこと、くらいでしょうか。もっともデータ数がまだ少ないので、また何区間か録音して傾向を見てみたいですね。

Copyright(C) 荏原急行 All rights reserved.